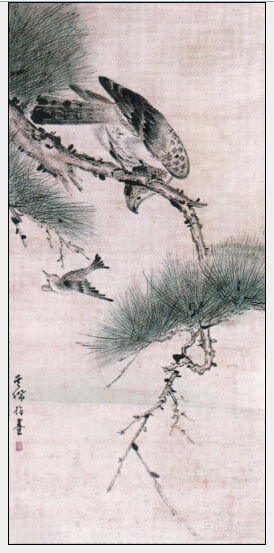

高其佩作品

指畫萌芽于唐朝,清代畫家鄒一桂在《小山畫譜》中有唐代畫家王洽“以墨潑指素,或吟或嘯,腳蹴手持,隨其形狀,為山石云水”的記載。指畫多以食指為主,輔以拇指、小指,潑墨時四指、手掌、手背并用,連涂帶抹,必要時指背、手掌側面都可以用來作畫。指畫適合比較粗放的寫意畫,而且重在墨的運用,深淺濃淡,渾然一體,與毛筆畫相比少了些筆墨刻畫的痕跡,所畫人物形象生動。到了清康熙年間,畫家高其佩以早年打下的以筆作畫的基礎,觸類旁通,發展到專門以指作畫,承前啟后創立指畫,不論人物、山水、花木、魚龍、鳥獸等都可以用指頭來畫,均信手一揮而就,“頃刻數十幅”。故李在亭在《在亭叢書》中稱:“以指作畫,始于高鐵嶺使君韋之。”

高其佩(1660年至1734年),字韋之,號且園、南村、書且道人等,遼寧鐵嶺人,“揚州八怪”之一的李鱓和同為揚州畫派的高鳳翰曾師從于他。高其佩工詩善畫,所繪山水人物受明代畫家吳偉影響較多,花鳥學元人陳琳、張守中。清代張浦山在《國朝畫徵錄》中寫到:“高且園(其佩)善指畫,畫人、山水花鳥、魚蟲、鳥首,天資超邁,情奇逸趣,信手而得,四方重之。”

高其佩早年也曾用傳統的毛筆作畫,中年后因久未形成自己的風格,故開始棄筆用指,“舍筆而求之于手”,被后世尊為指畫開山鼻祖。高其佩的指畫題材包羅萬象,山水、人物、花卉、蟲鳥,或氣勢磅礴,或刻劃細微,對指畫創造了各種表現手法,將“畫盡意在”、“意在畫外”的中國畫藝術風格發揮得淋漓盡致。如這幅《松鷹圖》軸,作者獨出心裁,沒有描繪松樹的根部和主干,而只是截取一截松枝從左上破畫而出,曲折回環而下,到下方又分出一些枝杈,枝尖一直延伸到畫底,枝干上數處松針蓬松,一蓬蓬如鋼針勁挺,又像打開的折扇。一只小鳥悠悠穿行在松枝間,神態悠閑可愛。在小鳥上方的松枝粗處,一只體形碩大的老鷹此刻雙爪緊緊抓牢松枝,身軀和頭頸向下彎曲得十分夸張,彎曲如鉤的鳥喙展示出老鷹兇猛的一面,目光專注,機警銳利,注視著從身邊掠過的小鳥,似乎正等待著最佳的搏擊機會。可憐的小鳥此時根本沒有察覺到即將到來的危險,雙翅張開,仰頭向上,似乎在尋找一處暫時的棲息之地,讓人在觀畫中很快融入其中,為小鳥的命運深深擔心起來。畫上有作者款識:其佩指畫。鈐“且園”白文印。

高其佩以松鷹為題材的指畫作品傳世較多,形象豐富多彩,各具特色。此畫布局空靈合理,設色淡雅清麗,以指畫法隨意點染的濃淡干濕筆墨,飛動不露筆痕的粗細線條生動流暢,將松枝不遜于主干的蒼勁之質、老鷹的兇悍中透出的機警靈活、小鳥自由自在中隱含的危險情狀,刻畫得簡練傳神,淋漓盡致,讓讀者從中產生豐富的聯想。作者充分運用了指畫的藝術特色,運指、運甲轉折頓按間自然無痕,無論是鳥、鷹的羽毛,還是骨節遒勁的松枝和松針的自然形態,都描繪得生動傳聲。在作者的指頭下,但見松針纖毫畢現,老鷹、小鳥靜中有動,動中有靜,形態逼真,情趣橫生,在展示指畫清、奇、簡淡、渾厚相結合的藝術特色的同時,也體現出高氏神韻尤在指墨之外的指畫造詣。對高其佩的獨特畫風,后人追隨者甚多,親承高氏指點的就有朱倫翰、李世倬、甘士調等人,在指畫上都有所建樹,逐漸形成了一個新興的畫派——“指頭畫派”,長久不衰。

高其佩從孫高秉在畫論《指頭畫說》中以筆記的形式,詳述了高其佩指頭畫之運筆、用墨、蘸色、渲染等法和其用紙、鈐印染、題款等特點,其中有言:“用指廢筆者,以筆所難到處,指能傳其神,而指所到處,筆勿能及也……墨須用至五色而運化無痕,斯為妙手,指墨之無痕處,尤本于自然,故能出筆一頭地也。”可見指畫的特點主要在于指墨的運用,不論線條或設色都與筆畫不同,靈妙變化多端,望之有似無筆墨刻畫之痕的感覺。故指畫與筆畫相比較,畫法比較細致,焦墨細擦,頗具輕重淺深之致,總感覺到別有一種風味,令人喜愛。高其佩一生繪事勤奮,經常“甲殘至吮血,日匿頻燒燭”,其勤于創作的藝術精神,更是令人肅然起敬。

現代指畫大師潘天壽曾議指畫:“運筆作線,欲粗欲細,欲濃欲淡,遠不如使用毛筆為方便,這也是大缺點,也是大優點,正因為不方便,不流暢,斷斷續續,粗粗細細,濕處極濕,干處極干,造成一種獨特的濃重古樸之感,顯得比筆畫更剛、更辣、更澀,也更見骨。”可見指畫作為一種獨出心裁的表現手法,經過高氏的創造而獨樹一幟,標新立異又別具情趣,不失為中國繪畫百花園中的一株奇葩。(李笙清)(來源:中國商網-中國商報收藏拍賣導報)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號