任何事物都有一個從量變到質變的成因。老子所說“九層之臺,起于壘土;千里之行,始于足下”(《老子·第六十四章》),講的就是這個道理。

張芝的草書能在東漢桓帝、靈帝年間脫穎而出,他的墨跡為世人所寶,寸紙不遺,他被后人尊稱為“草圣”,這與他高蹈的操守、持久的定力,與他的刻苦磨礪和與他出身的家庭密不可分。后世對張芝的草書評價極高,然而史料中有關張芝的記載卻不多。欲解讀張芝的書法藝術,不得不先了解一下他的家世。

張芝的祖父張敦,敦煌淵泉(今甘肅安西)人,曾任漢陽郡太守。父親張奐(公元104—181年),字然明,東漢大吏。張奐少立志節,常對朋友說:“大丈夫處世,當為國家立功邊境”(《后漢書·張奐列傳》)。后為將帥,果有功名。

張奐少有文才,舉賢良,任為議郎。桓帝康壽元年(公元155年)調任安定屬國都尉,駐地在安定郡三水縣(今寧夏回族自治區同心縣東)。張奐到任不久,設計大敗南匈奴且渠伯德。漢軍占據龜茲,西域諸豪相繼率眾投降。安定郡內各族人民又重新獲得了安寧。東羌首領獻馬二十匹,先零羌首領也送來八件金制食器。張奐倒酒于地,說:“使馬如羊,不以入獜。使金如粟,不以入懷”(《后漢書·張奐列傳》)。他當場將所獻寶馬和金器奉還的舉措令羌人大受感動。

桓帝延熹元年(公元158年),張奐調任中郎將,代表朝廷負責匈奴事務。十二月,南匈奴諸部起兵反漢,烏桓、鮮卑攻掠沿邊九郡,與漢軍煙火相望,軍吏驚恐。此時張奐安坐營帳,若無其事地與弟子講誦儒家經典,漢軍聞之稍安。張奐隨后誘降了烏桓,襲擊南匈奴叛軍,誅殺了各部首領,余眾皆降。

延熹二年(公元159年),桓帝在宦官單超等協助下,清除了大將軍梁冀集團。梁、孫兩家內外宗親皆棄于市。公卿、列校、刺史、二千石牽連致死者數十人。故吏賓客免黜者300余人。張奐曾在梁冀府中作過屬吏,這次亦被免官禁錮。四年后,朝廷才任命他為武威郡太守。張奐到任后實行平徭均賦,又革除民間陋習。百姓便生為立祠,以示愛戴。由于張奐政績卓著,延熹六年(公元163年),朝廷調他擔任度遼將軍,處理鮮卑、烏桓事務。數年間幽、并兩州清靜無事。

延熹九年(公元166年)春,張奐奉調入京,任九卿之一的大司農,掌管糧食、貨幣。北部邊境的鮮卑聽到張奐調離的消息,便勾結南匈奴、烏桓等分數路入塞,攻掠沿邊九郡。同年秋,鮮卑又聯結東羌、上郡沈氐、安定先零等羌人攻張掖、酒泉。為了平息叛亂,朝廷仍以張奐為中郎將監督幽、并、涼三州。南匈奴和烏桓風聞張奐兵到,便率眾20余萬投降。張奐誅其首惡,對降眾采取安撫策略。又大敗羌人,俘獲萬人,三輔地區重獲和平。因破羌有功,他奏請把家由邊郡敦煌淵泉遷到內地弘農華陰(今陜西華陰),得到朝廷特許。

靈帝建寧元年(公元168年)正月,年僅12歲的靈帝即位,竇太后臨朝,竇武以大將軍輔政。竇武與太傅陳蕃密議,圖謀驅除宦官勢力,但竇太后不允。九月,因機密泄漏,宦官曹節等矯詔發動政變。張奐回洛陽時受曹節蒙蔽,率五營圍竇武,迫使竇武自殺。陳蕃被誅,竇太后也被幽禁南宮。公卿以下凡為蕃、武所舉者及門生故吏,都免官禁錮。張奐升任少府,又拜大司農,以功封侯。張奐知為曹節所賣,上書固辭封侯。

建寧二年(公元169年),張奐借氣象異常,上疏靈帝為竇武、陳蕃伸冤。事未成,卻遭到宦官怨恨,遂調任太常。司隸校尉王寓出于宦官,想讓大臣們舉薦他。百官畏憚,莫不響應,惟張奐拒絕了請求。王寓怒,遂誣陷張奐結黨。靈帝年幼,曹節使陰,張奐以結黨罪罷官回家。從此,張奐便結束了他的仕宦生涯,回到弘農,閉門不出,與弟子千人,講誦儒經,著《尚書記難》30余萬字。

靈帝光和四年(公元181年),張奐卒于家,終年78歲。遺命說他為官一生,終為讒邪所忌,叮囑諸子不再為官。

張芝的祖父張敦曾擔任漢陽郡太守,那是鎮守一方的封疆大吏。其父張奐文武雙全又屢立戰功,曾任東漢中央政府三公九卿之一的大司農,可謂官爵顯赫。然而細閱張奐的履歷,在西域疆場可以叱咤風云,回到洛陽就受夠了宦官的窩囊氣。能全身而退,能在晚年與弟子千人講誦儒經并著書立說,于張奐是一件值得慶幸的大事。在張奐留下“奢非晉文,儉非王孫,推情從意,庶無咎吝”的遺囑后駕鶴西去,這“諸子從之”一句就傳遞了許多重要信息。

史籍雖然沒有記載張芝明確的生卒,但可以從《后漢書·張奐列傳》中推算出大致符合實際的年份來。張奐生于東漢和帝永元十七年(公元104年)。按當時習俗,男子一般在20歲時成家,張奐得子約在東漢順帝永建元年(公元126年)。《后漢書·張奐列傳》中載明張芝是長子,但其上還有一位姐姐,他的生年大致可以擬定為順帝永建二年。到延熹九年(公元166年)春,張奐因破羌有功,奏請把家由邊郡敦煌淵泉遷到內地弘農華陰(今陜西華陰)并得到朝廷特許時,張芝兄弟也已人到中年。張奐雖然以武功名世,但他沒有遵循“上陣父子兵”的信條,而將兒子們培養成了文化人。長子張芝因擅書而被人尊為“草圣”,其弟張昶亦因擅書而得享“亞圣”。另一個兄弟張猛卻沒有這么幸運,朝廷念其父在西域有威名而任命他為武威太守,后兵敗自殺。

張芝和兄弟們的青少年時代是在敦煌度過的。史傳張芝從小好書,凡家之衣帛,皆書而后練,尤善章草書,出諸杜度。張芝七歲時,其父延請了一位德高望重的先生教他識字習書,三年后又送他到敦煌郡學館就讀。學館內有個水池,四周綠樹環抱,十分清靜。 每天下午,張芝都要在水池邊習字。當時的紙張十分昂貴,張芝主要用竹簡來練習書法。練上幾天,寫過字的竹簡便堆得象座小山。張芝在水池里洗筆,在水池里刷洗竹簡,待晾干了再寫。如此過了五年,原先清澈的水池變成了發黑的墨池,被后人稱為“張芝洗墨池”。后世稱學習書法為“臨池”,即來源于此。“臨池學書,池水盡墨”也成了一則勵志典故。王羲之曾敬佩地說:“臨池學書,池水皆墨,好之絕倫,吾弗如(張芝)也。”前人吟詠敦煌古跡20首中有《墨池詠》一首,講的正是張芝的故事:

昔人經篆素,盡妙許張芝。

草圣雄千古,芳名冠一時。

舒箋觀鳥跡,研墨染魚緇。

長想臨池處,興來聊詠詩。

還是讓我們評說張芝的草書和他所處的年代。

張芝是參透了官場的險惡而拒征不仕的。史傳他幼而高操,勤學好古,經明行修。朝廷征辟德才兼備的人才時,地方官吏推薦了張芝。可他堅辭不就,故時稱“張有道”,實避世潔白之士也。在敦煌時他是位苦修的學子。遷徒至涵谷關附近的弘農,他成了一名隱居的高士。

東漢章帝時,杜度為齊相,以擅章草而著稱。繼杜度之后,崔瑗也以章草名世,他繼承杜度草法而又有所創新。崔瑗的草書由于史所不傳,無法具體判斷其優劣,但根據以上文獻,可以認為崔瑗草書順應時代審美取向而增強了藝術表現力,已有從質到妍的全新變化。東漢草書經杜度、崔瑗的推動變革,已成為具有全新審美內容的新興獨立書體。流風所及,至東漢晚期開始形成強大的草書流派,從而為張芝在桓帝、靈帝年間的崛起奠定了基礎。

在漢代書法發展史上,張芝草書的出現標志著草書文人化傳統的開端。

在西漢時期,草書主要出于書吏與戍卒之手,是一種典型的民間書體。到西漢史游及東漢崔瑗出觀,草書的書寫規范和審美理念得到普遍強化,并出現由俗到雅的轉變。但由于這個時期草書作為新興書體還沒有得到士人階層的普遍關注,因此,草書的文化審美價值尚未獲得社會性認同。

東漢晚期,隨著民族矛盾和社會危機的加劇,儒學獨尊的大一統思想格局面臨嚴峻的挑戰。針對豎閹專權所形成的朝政黑暗,以太學生為主體的士大夫階層展開聲勢浩大的清議運動,從而沖破儒家禮教的桎梏,給社會帶來變革的新氣象。隨著經學的衰微,書法藝術的獨立性逐漸增強,并開始受到官學的重視。在這一時期,書法藝術領域發生的另一重大變化是隨著書法革新思潮的出現,草書迅速崛起,在整個士人階層形成狂熱持久的“草書熱”。

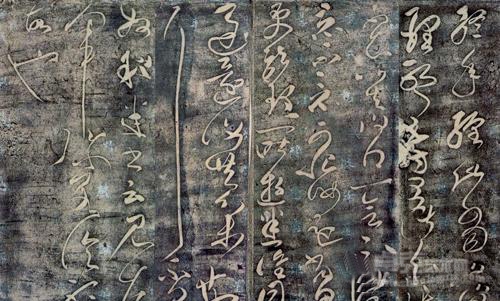

作為文人書法的開山鼻祖,張芝草書相比于杜度、崔瑗,在審美形式上更加純化,省減章草的盤曲結構,線條開放,時空運動特征更趨強烈。同時,草書的法度也在張芝草書中得到初步建立。張芝的草書墨跡不傳,《淳化閣帖》收入《八月帖》、《冠軍帖》、《終年帖》、《欲歸帖》、《二月帖》等。

張芝從民間和前輩那里汲取草書藝術精華,獨創“一筆書”,亦即所謂“大草”,使草書得以從章草的窠臼中脫穎而出,使中國書法進入了一個無拘無束,汪洋恣肆的展示空間,從而使書法家的藝術個性得到徹底的解放。“字之體勢一筆而成”,“如行云流水,拔茅連茹,上下牽連,或借上字之下而為下字之上,奇形離合,數意兼包”。這是張懷瓘在《書斷》中對一筆書的精辟概括,同時高度評價張芝的草書“勁骨豐肌,德冠諸賢之首”,從而成為“草書之首”。張芝的草書給中國書法藝術帶來了無與倫比的生機,一時名噪天下,學者如云。王羲之對張芝推崇備至,師法多年,始終認為自己的草書不及張芝。懷素承認從二張(張芝、張旭)書法中得益最多。孫過庭在《書譜》中也多次提到他把張芝草書作為藍本而終生臨習。

漢末文人對草書的狂熱終于引來一位叫趙壹的儒生的批評。他在《非草書》一文中寫道:“且草書之人,蓋伎藝之細者耳。鄉邑不以此較能,朝廷不以此科吏,博士不以講試,四科不以求備,征聘不問此意,考績不課此字。善既不達于政,而拙無損于治,推斯言之,豈不細哉?”趙壹的儒家立場使他無法從書法審美的角度認識并理解草書。在趙壹的書法觀念中,書法是經藝載道的工具,為王政之本,而草書“善既不達于政,而拙無損于治”,因而非圣人之業。趙壹寫《非草書》的目的,在于重申儒學的尊嚴,批判并平息彌漫在東漢士人階層中的草書熱情,使他們重新構建起對儒學的信仰。但趙壹的守舊觀念已不能阻止體現時代審美思潮的草書在東漢晚期的深入發展。“草書熱”在士人階層不僅沒有降溫冷卻,反而愈演愈烈,終于使其成為中國書法史上的一抹亮點。

又要說歷史充滿悖論。

趙壹并非書法家或書法評論家,但他出于儒家立場而寫的討伐草書家們的檄文《非草書》卻意外成了中國書法批評史上第一篇存世的書學論文,他本人也由此被載入了史冊。趙壹在《非草書》一文中譏諷草書家們“十日一筆,月數丸墨。領袖如皂,唇齒常墨。雖處眾座,不遑談戲,展指畫地,以草劌壁,臂穿皮刮,指爪摧折,見腮出血,猶不休輟”的行為,在后世成為衡量一位書法愛好者習書的態度和熱情投入的程度。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號