某機構推出的匿名作者作品《花香》

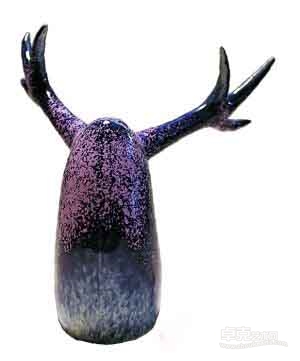

《迷羚》

作品圖片

文、圖:廣州日報 記者郭曉昊

在藝術品市場里,畫家的名氣往往決定了作品的身價。可高端市場目前呈現有價無市的狀態,許多電商則打起了消費牌,將一些非知名的青年藝術家甚至是美院學生的作品掛在網上,以相對低廉的價格出售。記者日前在網上發現一個眾籌項目,相關說明稱,該機構將掛牌作品的作者隱去,用畫說話,不問出處,讓買家如《中國好聲音》導師般,只為藝術“轉身”。業內人士表示,這種交易方式是藝術品電商模式的一種創新,但依舊是主打消費市場,而普通投資者在參與藝術品眾籌項目時仍需謹慎,注意風險控制。

名頭越大,價值越高——這是許多收藏者看畫、買畫時遵循的第一原則。那么,如果把所有作品的作者名字都隱去,你有足夠的本事分辨出它們的技藝和價格高低嗎?

機構隱匿作者姓名評畫

記者近日在網上發現了一個名為“我是畫家——O2O隱姓競畫交易所”的眾籌項目,項目簡介稱,主辦方欲每年定期舉辦線上線下《年度中國最受大眾喜愛的隱姓畫作評展》,首創“只認畫,不認人”的評畫機制。截至記者發稿時,該項目共籌得資金27萬元,已有7人認購,最低認購額為3萬元/份,僅完成了籌款總目標的11%。

記者登錄該網站發現,主辦機構已經組織了一場隱姓畫公開評選,分為網上初選和線下真畫終選兩部分。主辦方表示,最終的獲獎作品將在上海展出,并揭曉畫家姓名,然后可以自愿交易。

這種效仿《中國好聲音》的評選模式,收藏愛好者是否會買賬呢?行家陳先生認為,這種交易方式的確是藝術品電商模式的一種創新,但依舊是主打消費市場,高端藝術品基本不可能放在這類小眾平臺上出手。

眾籌降低門檻喜憂參半

如今,大到欲上市企業,小到一件工藝品,都可以采用眾籌的方式,為的就是降低大眾進入藝術品投資圈的門檻。行家胡先生認為,對于普通消費者而言,藝術品眾籌其實就是份額化交易的一種,機構的終極目標還是賣東西。藝術品創業項目的眾籌才是真正意義上的股權投資,每一份認購金額也相對較高。他建議藝術品愛好者在投入前,必須像投資房產、股票那樣,冷靜思考該項目的前景,注意風險控制。

事實上,正因為眾籌市場的不成熟,總會有一些項目引發巨大爭議。例如去年某藝術家的作品在眾籌完畢后遭人非議,稱其為騙局:“47份作品共有26位購買ID,其中發起ID也購買一份。幾乎平均每個ID重復購買一次。”而26個購買ID中,24個信息幾乎完全一致,都是在3月20日、3月21日、3月22日這3天注冊的……對于此類現象,本報曾在《拍賣“做局” 當心黑莊》中有過詳盡的披露。

專家觀點

眾籌需防四大風險

易籌網CEO柯斌表示,眾籌的風險主要有四種,一是項目失敗的風險,藝術品創作失敗屬于藝術家能力上的風險;二是整個商業眾籌的行為失敗,是整體經營能力的風險;三是法律風險;四是道德風險。他認為,面對這些風險,投資者要了解藝術家的評級、資歷、過往創作、社會評價等進行考證,而經營風險是財務核算,參加眾籌的投資者要評估項目是否值得參與,了解發起眾籌的人,了解經營的成本核算是否合理,能否保證項目順利完成。法律風險相對可控的,可以尋求法律顧問的幫助。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號