庫藝術編者按:

在杭法基老師家中的墻壁上,有一幀小小的條幅,上面手書一行小字:人生路慢慢走,不著急。這句話完全可以看做是杭法基老師藝術創作的寫照了。

一個人的性情往往造就他的命運。杭先生是中國現代水墨運動最早的實踐者之一,早在20世紀70年代末期開始,就進行了一系列的針對水墨的實驗。實驗水墨興起之后,他也是其中的中堅力量。杭先生雖然在藝術上喜歡自由自在的實驗、表達,卻不喜歡為俗名所累,更不愿意為迎合市場而創作。因此,雖然圈內人士在討論到水墨的現代轉型這一大的時代命題時,時常會提到杭法基的名字,但卻鮮少見他露面。

自從將工作室搬到北京以后,杭先生常年在宋莊的工作室中,安安靜靜地做他的“消解系列”。經過了幾十年的藝術實踐與思考,“消解系列”可以看做杭先生藝術思想的集大成者,亦是他對自己人生的一份交待。

沒有了淋漓的筆墨,取而代之的是每日安安靜靜日復一日地撕、裱,在消解文本的同時,也在“消解”自身的時光。可以想象,在這個反復循環的過程中,曾經所癡心追求的“現代”“觀念”等等話語慢慢化為無形,取而代之的是一份對生命的了悟與坦然,不變的是對藝術對自由表達的虔誠。

“消解系列”產生的過程同時亦是生命消失的過程,無悲無喜。當觀者看到這一件件蘊含了無數時間的秘密的作品時,有心人當可從中讀出那一份安靜的力量。

專訪人 《庫藝術》執行主編 于海元 2014年11月8日

專訪錄:

庫藝術=KU:按照年齡,您其實可能更應該是一個傳統的水墨畫家,但您卻走上了一條在水墨領域內不斷探索,在現代藝術之路上不斷求新求變的道路,一直走到今天。這是您的藝術理想的驅使還是天性使然?

杭法基=H:人在途中,隨性而行。藝術與年齡不能劃等號,作品就是自己不斷突破與自然向前“行走”的一種“狀態”。

另外,應當看到幾十年的藝術生涯,盡管現當代藝術占用了自己絕大部分精力,但與眾不同的是,自己始終在兩個極端點上“兩條腿”走路。如當下的《消解》體現的就是現當代藝術,而《宋莊人》就是傳統筆墨的延伸與發展。

能夠這樣走到今天,有多方面的原因,其中未被市場“捆綁”是一個重要因素。如此而行,一方面是藝術理想的驅使,但更重要的是內心深處,確實是一個“自由人”的天性使然。

KU:上世紀八十年代國門打開,很多年輕的藝術家受到西方繪畫的影響,開始有意識地用西方現代藝術的形式與理念來改造、顛覆傳統水墨,而您則在1979年就開始創作拼貼藝術,1981年已經進入抽象水墨的創作,這在當時是非常超前的,當時為什么會有這樣的想法和沖動

H:很早我就在水墨國畫上下過一些功夫,有作品參加過國內一些大展。由于某種機緣,1979年在地方上接觸到一種民間工藝布貼畫,由于當時西方現代藝術的影響,我也由布貼徑直踏入到一種材料廣泛有抽象意味的拼貼畫。兩年后,以拼貼中浸染的現代藝術心態,回歸到水墨領域,很自然的走上抽象水墨之路。誰知這一走就走了幾十年,我也從一個年青人默默地變成了一個小老頭。

回頭看看,頗多感慨,在某些方面,有時感到自己就是一個失敗者,如對市場操作的無視等。隨著時間推移,此一時彼一時也,“塞翁失馬,焉知禍福”一切對我來說無所謂了。

KU:1986年開始創作的“宇宙系列”和1995年開始創作的“魔方系列”,是否可以看做是在抽象水墨的領域內不斷尋找自我表達的路徑

H:是的,藝術本身就是自我欲望的表達。潛意識中總是在尋找、發現、拓展一條更符合表達自我的路徑。

KU:“宇宙系列”看似是與上世紀八十年代的哲學熱有關,而“魔方系列”則與美國的抽象表現主義有著某種聯系

H:或多或少,任何時段的作品都會受到那個時段流行文化精神的浸染。“宇宙系列”是與上世紀80年代時興的那種神秘而玄虛的東方哲學有關,而“魔方系列”明顯是受到畢加索、蒙德里安、馬列維奇等人的立體主義及硬邊抽象藝術的影響。

東方的神秘文化與西方實證主義哲學對自己是有一定的影響,但繪畫畢竟是視覺藝術,從“圓”到“方”,從“曲”到“直”,其中的點、線、面及渾然一體的大潑墨,體現更多的是那個時段在藝術形式上的一種追求及與個體審美感受有關。

KU:現在回看,是否上世紀八十年代還是處在一個水墨藝術家在水墨的現代轉型期間,向西方現代主義學習的一個過程

H:這種學習是被動與滯后的,有一種掙脫傳統的束縛,向現代跨步不得不去學的困惑,但水墨材質上的區別,尤其是東方文化固有的特性,最終導致回歸本土也是一種必然。

KU:抽象水墨和實驗水墨一個共同的問題就是看上去被涵蓋于西方現代藝術話語之下,而且割斷了與水墨傳統的聯系,慢慢就出現了一些問題。

H:無須復雜化,個人一直認為其稱謂就是“抽象實驗水墨”,二者應為一體。抽象在傳統水墨中沒有前例,實驗就是采用何種手法與過程,終點是抽象形式。至于抽象實驗水墨,終難逃脫西方抽象己成藝術史的形式桎梏這個話題。

我在《意象的抽象》對話錄一文中,談過自己的個人看法。人類就是在無數的“問題”中走過來的,無路也有路,藝術是時代的影子,不要擔心,走到哪一步都會影隨其身。

KU:在1996年的《雙聯畫》創作中,東方性的元素,漢字,線條等等又開始出現,好像要重新彌合傳統與現代之間的關系。方式的選擇上是“并置”,其實也可看做是拼貼的一種。“拼貼”,作為一種波普藝術的語言方式,是否特別符合您對于中國所面臨的傳統與當代并存這種文化現狀的感受因為這種手法在您不同階段的作品中會反復出現。

H:是的,這是個藝術上傳統與當代并存、共而不和的時代。

《雙聯畫》是九十年代末一個短時段的創作,篇幅不大,與其它純粹抽象形式不同的是,它涉及到對社會與人性的某種哲理性、批判性。這對長期從抽象到抽象的創作形成一種互補與平衡,這種互補與平衡也是我藝術實踐上的一個特色。

“拼貼”除波普藝術作為一種語言方式外,更早的象馬瑟維爾、布拉克,包括畢加索等,早就作為創作手法反復挪用過。《雙聯畫》系列中兩幅并置是一種包含對比的方法,不能視作拼貼,在記憶中這一系列沒有采用拼貼技法。但“魔方”與“宇宙”系列中采用了部分拼貼方式,在柔性水墨中產生硬邊效果。因早年搞過拼貼,覺得這種手法駕輕就熟,后來在創作中該用時就用上。不過當下創作的“消解系列”中,采用傳統國畫裱托與撕的手法,與拼貼是大有區別。

KU:1998年,“書象系列”更明確地回到中國,回到東方,回到書法,是否是通過西方現代藝術對東方繪畫的借鑒,重新發現了傳統更新的可能性?為什么選擇從書法去突破?

H:人生很多事都是模糊的,說不清楚。隨意性與機遇常常倒是一個起因。

“書象系列”主要是自己想調換一下口味,在書法中尋找現代抽象表現主義的原素,一時興起瘋狂了一番。后來還寫了一篇《一家之言》在《美術報》及網上發出來了,引起了一些書家與網友的熱評。

“書象”本體上還是抽象實驗水墨,沾上了一些東方傳統文化的氣息。在我眼中,無東無西,無古無今,一切將當下實實在在的個體審美體驗奉為圭臬,在形式上做文章。

KU:這部分創作是否在你的創作中所占比重不大,更多是在做一種實驗,為下一步新的出發繼續能量?

H:是的,“書象系列”作品數量有限,說不定以后興趣來了還會再畫。現在回想起來,當時想的就是在過程中尋找一種更為單純的形式與力量。這種交叉性的系列創作習慣,與自己口才拙笨,內心深處卻不時有一種緩慢的跳躍性思維有關。

KU:2002年起始的“抽象水墨文人畫”的提出,是您在水墨領域與現代藝術領域探索的一個交匯性的成果。也是西方現代藝術產物在中國落地,與中國藝術傳統對話的一個可能性。這兩種完全不同的藝術風格是怎樣在您的藝術發展軌跡中合一的

H:這個問題緣起于東西方古典藝術中的“寫實”與“寫意”。“寫”與“意”是中國傳統藝術的精髓,近代盡管有短暫的向西方及蘇俄學習的“寫實”之風一時興起,但終未撼動“寫意”作為中國傳統藝術之本的根基。而西方崇尚視覺形準的“寫實”傳統,從19世紀末卻有了一個狂飆直下之“變”,各種現代藝術流派無不浸染上“心”之象“意”之形的形而上精神之戀,東西方藝術精神上交匯、整合、對話的萌芽可以說是從那個時候開始的。

同時,也應看到西方現代藝術又不能簡單的等同于東方的“寫意”,自己由此而引發了“抽象的意象”的抽象水墨文人畫的思考。未深思過東西方不同藝術合一的問題,徑直走,不需要刻意“合一”,只是懷著探求一種未曾有過的審美體驗與形式,反復實驗,不要追究是東方還是西方,同在一個星球,無東無西又無古無今,本來就渾然一體,自然真誠的表達自己就行了。

KU:對您個人來說,“抽象水墨文人畫”的提出,它的時代價值與美術史的意義在什么地方

H:我是一個普通的畫家,僅僅是提出一個問題,如果拋出的這個問題能引發受眾的關注與思考,那就是價值與意義之所在。

KU:文人畫的重點不在筆墨,而在人;不重結果,而重過程;不重視外界評價,而重視內心體驗,這也與您長期的生活與藝術狀態相契合了。因此,這種“求變”的追求更多成為了一個人的“生命追求”的體現。

H:今天的“文人畫”有些就是一種名詞的借用,方便法門而已。當藝術成為一種生存方式,作品也就成為生命“度過”的痕跡。求變不是目的,一味“求變”是無價值的。

藝術不是為“變”而變,而是順應內心真實的感覺、激情及理性的思考“自然生發”而不得不變。過程中的“精神導向”與潛意識中的“混沌趣向”,可以“體悟”難以言表。

藝術家應該與塵世“浮華”保持一定的距離,不松懈“向前走”的意志,一個人的“生命追求”也就體現在藝術追求之中。

KU:從與東方哲學思想融合,重視過程,重視體驗這一角度看來,這是否也是您下一步“消解”之前的必經階段

H:當然,需要從多方面進行積累,“體悟”似乎成為東方哲學的重要“內核”。而藝術不是哲學,這條道沒有成功也沒有失敗,關健是你的堅持,持之以恒的探究、發現與拓展藝術中未知因素的勇氣,謂之“修行”指的就是一種狀態。

KU:2010年開始的“消解系列”是您藝術生涯中最為重要的一次裂變。之所以這樣說,主要是因為您選擇走出“水墨”,用日常修行的“禪”的體悟去面對藝術與生活,而作品,只是這一修行過程的順其自然的結果。這是否首先意味著您對藝術,對人生,在這一階段有了新的不同以往的體察與感悟

H:自己從數十年對抽象水墨的探索轉向“消解系列”,是一種自然的跨步,也是思想觀念上的變化與某種機緣促使的結果。

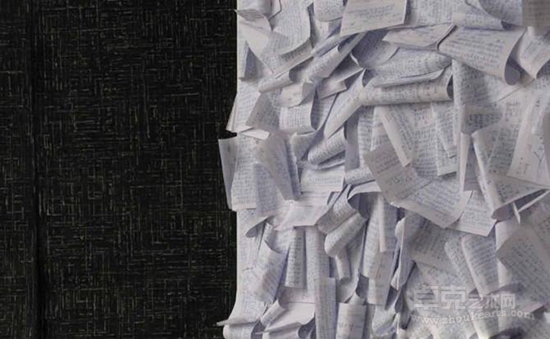

過程中采用傳統畫裱托與撕的手法,各種文本“解構“的過程也是美學意義上的”重構“過程:淡化與舍棄藝術形式的追求,日復一日,月復一月,長時間見縫插針反復不斷的裱、托、撕,平靜、無言、沉潛、恒定的行為過程,類似于佛門中的動“禪”。

除了事前復制的文本“附件”,最后留下被解構的“痕跡”。其間作者在反觀自身的同時,似乎對人世間許多默然于胸的體察也產生了認識論上的一些感悟與改變。

另外,走出“水墨”,實際上是走出水墨作為畫種的一個“點”,而邁向更自由與寬泛的藝術之“面”的思考。需要明確的是這不等于以后不畫水墨。

KU:如果說您的藝術創作生涯一直以“求變”著稱,那么“消解系列”其實是跨越了之前的現代主義階段,進入了后現代的語境?

H:不是“求變”,而是“該變”時及有能力和需要“變”時則“變”。“變”是一種自我否定,需要勇氣與膽識。今天的畫壇尤其是當代藝術,不看好風格主義。當一種面貌與風格達到飽和依然多年持續,也是一種重復與自我抄襲,其目的無非是為了“市場”。不斷否定自己及努力向前拓展,應該是當代藝術家的一種自覺行為。畢加索一生變化如此豐富,但萬變不離其宗,他的藝術仍然是整體合一的。

說到后現代,這一名詞涉及較早,1985年我寫過一篇《后現代主義與中國當代繪畫》在《美術》雜志上發表。現在的看法是后現代主義就是當代藝術。中國沒有經歷很成熟的現代藝術發展階段,在現代文化的啟蒙并沒有最后完成自己歷史使命的情況下,迎來了信息時代的藝術當代化。因此稱之為“現當代藝術”似乎更能體現其“先天不足”的客觀性。

何為當代?當代藝術之后又是什么?其實任何時代的藝術都具有當下性,都是“當代藝術”,只不過這個世界近幾十年的發展超過歷史上一千多年的速度,中國尤甚,因此從這種時代發展的獨特性中也就找到了近年來當代藝術走紅的緣由。

KU:現在是一個“過剩”的時代,為了追逐利益,資本家都在不斷地生產,不斷刺激消費。藝術家處于這樣一個時代,也在不斷生產作品,將產量、銷量、價格作為衡量成功與否的主要指標。而您的“消解系列”則將物品本來的屬性抹掉,以一種慢而重復的方式將他們處理后重新拼合成另外一幅模樣。物質本身沒變,身份卻變了,意義也變了。觀者卻可以從最終的作品中去形成自己的觀看。因此,這一作品的價值不在于形式,也不在于結果,而在于它與作者本人生活態度、價值判斷等方面形成了緊密的呼應,它其實是作者本人生命與精神的濃縮。

H:有過這方面的疑問與感悟。將初時的歷史與社會的不同文本遺留物(以后甚至包括自己以前的少數畫作),“消解”成面目全非的“痕跡”,這似乎是一種“否定”;但同時,原件的復制或復印件作為“附件”呈現在受眾面前,變成了“架上”與“架下”之間的“玩藝”,不同的觀者會產生不同的感受。

而這一作品更大的誘惑與追問在過程之中,“消解”的意義與價值成為彌散在似乎無意義的行為之中,這也會引發人們對人世間一切存在物包括生命存在價值的不同思考。

作者在“解構”它者的同時,似乎也在“度過”的過程中“消解”自身。

KU:最終作品在效果上與“水墨”“黑白”的關系是有意為之還是出于偶然?

H:不是有意為之,也不是出于偶然,而是順其自然。同時,由于解構的文本材質面相各有不同,也就產生了相互有別的差異,這就是無形式的形式。

恰恰是這一點,增加了可供觀賞的一種如同數碼圖式二維平面變化的意味。

KU:您所走過的這條藝術探索之路,幾乎見證了中國現代藝術從出現到發展一直到今天的全過程,您時東時西,時古時今,變化不可謂不多。但當你的作品最終歸于“無形”,是否您的藝術創作與傳統之間的關系更多體現在作品之后,體現在了一個人為人處世,安身立命的哲學與思想層面之上?

H:是的,“終”就是“空”,“實”在當下。這種想法的產生是建立在走完一長段路程后精神思維的基礎上,很難說對與錯,作品就是人生的解釋。藝術實踐中不斷的精神訴求與思考,總是伴隨著筆墨生涯,沉潛到歲月的年輪之中。

活著的一種狀態就是藝術,如杜尚,我覺得他與他本身的行為遠比他的作品精彩。

在別人眼中,我的路似乎走得艱難,但自己倒覺得是順性而為、自由自在。你要知道,人世間最大的樂趣就是自由自在,自己當自己的主人。走過的路很少回頭看,暮然間,發現自己老了,卻精神依然。

KU:藝術不可能與時代無關,但藝術最應該超越時代。藝術家不可能脫離社會,但距離太近時反而會被社會吞沒。您孤身前行,寂寞探索,反而因其純粹而篤定,因此保持了藝術探索上的獨立性,沒有屈就于時尚和商業。這種不求功利的藝術上的獨立探索精神正是當下的藝術所需要,所缺乏的。這也是您最值得欽佩的一點。

H:謝謝夸獎!對時代與社會,大多數人隨其懵懂而行。其實對這些問題我也沒有認真思考過,倒覺得常常是性格、環境及人生的各種機緣與境遇造就出一個個真實的與眾不同的人。

我也許是個運氣欠佳的人,正因為如此,反倒心安氣順,對生存的條件沒有過多的奢求,安身立命,孤立于“自我”的天地中,就這么一直走下來。挺好的,還健康的活著,應該感恩了,“青山依舊在,幾度夕陽紅”。

未來的藝術之路還需要向前行,或許前面會面臨更多的挑戰,以一種“玩”與“無所謂”的心態,因為自由與放松的狀態,也就不會感到累了。

作品欣賞:

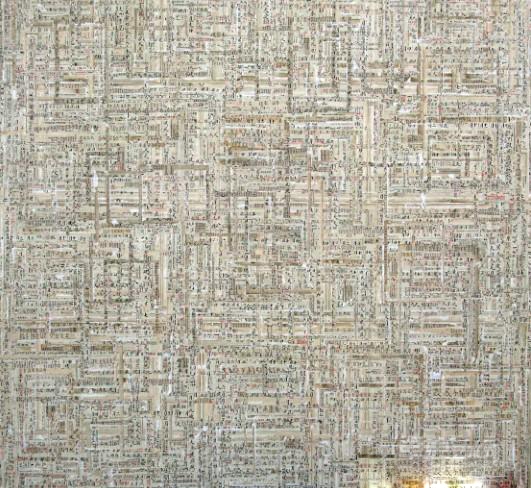

消解系列:抽象水墨畫集的消解 120cm×120cm 綜合材料 2012 年

消解系列:老黃歷的消解117cm×117cm綜合材質2013年

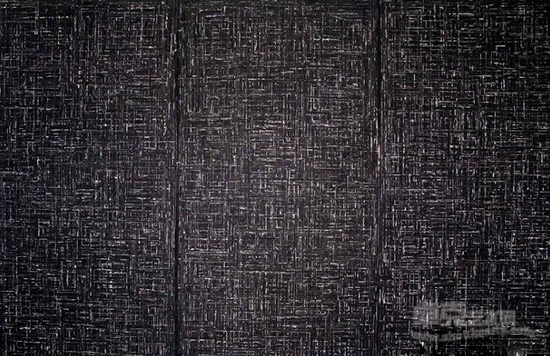

前期消解系列 240cm×366cm 綜合材質 2011

魔方系列:瞬間的坍塌73cm×100cm紙本水墨2008

宇宙系列:混沌初始 250cm×300cm

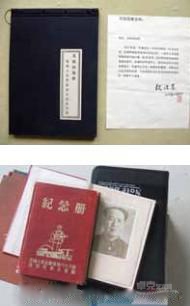

消解前的材料

契據消解前的裱托

《消解》作品過程

《消解》作品

《消解》作品1

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號