向日葵(紙本) 八十后作 41cm×42cm

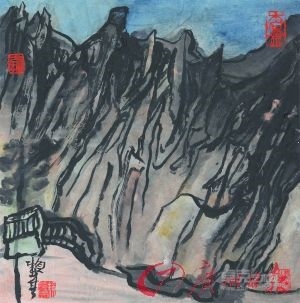

《山水》(紙本) 八十后作 41cm×41cm

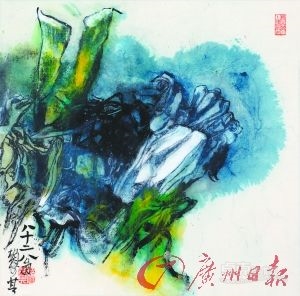

《花卉》(紙本) 1997年 41.6cm×41.8cm

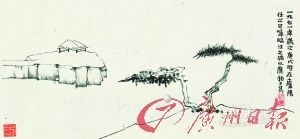

《臨汪之瑞山水》(紙本) 971年 23cm×49cm

20世紀杰出藝術家賴少其——生命最后時光的“衰年變法”

他曾經被投入鐵窗,是寧死不屈的新四軍戰士;他曾是身居要職的文化官員,籌備成立上海中國畫院,并給困境中的傅抱石、謝稚柳以援助;他自己也以版畫方面的成就而在藝術界享有盛名,被魯迅譽為“最具戰斗力的青年木刻家”,更是新徽派版畫的開拓者;他在書法、國畫、金石、詩詞等方面造詣深厚,是20世紀中國畫壇上一位修養全面的藝術家。然而,在很長時間里,他最大的藝術成就卻被極大忽略了:那就是在被病痛長期困擾,精神時而陷入迷狂、自然生命行將停止運行的“八零后”,他于作品中顯現出了藝術生命最本質、最原始、最樸素、最真摯和最純凈的精神意象。

他就是賴少其,一位在20世紀中國美術史中書寫了濃重的篇章、更對21世紀中國畫的發展做出了極具啟示性貢獻的藝術巨匠。近日,《大道之道——賴少其誕辰百年作品展》在廣東美術館開展,以“倒敘”的方式,將賴少其在生命最后時光綻放的永恒光彩最大程度地展現在觀眾面前。

文、圖/廣州日報記者 金葉

半清醒半昏迷之間

創作“八零后”作品

這次展覽的策展人、廣東美術館館長羅一平,清楚地記得2002年第一次在賴老家拜讀其“八零后”作品所感受到的震撼。“那是賴老在1997年~2000年于病榻上完成的幾十件遺作。”羅一平說,他幾乎是流著淚看完這些作品的。

在這批作品中,賴少其筆下的一切都沒有了“正形”,山非山、水非水、樹非樹、花非花。它們東倒西歪,橫生倒長,墨塌塌不知所云,亂糊糊全無章法,筆墨關系、結構關系、色彩關系等全部都被打破了。紙面之上,不再是具體的物象,而是一種精神景觀,里面有詩性的回閃,有生命意志的激活,顯得崇高、神秘、寧靜,似乎在感悟真摯又似乎如夢如幻。“在我看來,賴少其這批作品中的精神性,是20世紀所有其他藝術家所不具備的,不管是黃賓虹、李可染,還是傅抱石。”羅一平說。

“他是在和神靈對話。”觀畫的過程中,羅一平控制不住地喃喃自語。他知道,當時的賴少其已經完全失去了行動能力,也不能言語,喉、鼻皆插著管子,每幅畫都需夫人、女兒或護理先行準備好繪畫材料。賴老則斜倚于病榻,用一只還未完全病痹的手在一塊小畫板上作畫。有時候他畫著畫著精神就陷入了混沌,甚至昏迷過去。這是賴老在清醒和半清醒、現實和超現實之間的精神狀態中完成的作品。

“賴少其是20世紀中國畫壇最杰出的藝術家之一,也是當時中國藝術成就與藝術聲望最不相符的一個杰出藝術家。”羅一平對此堅信不疑。但當初他致電北京的一些著名學者時,“很多人都半信半疑,他們沒有看過這批作品,但是感覺不可能有我說得那么好。他們覺得我應該是帶著感情而造成的誤判。還有人說,賴少其怎么可能會畫國畫,他不是一個版畫家嗎”?

所幸的是,十年過去,賴少其晚年所取得的藝術成就已經被學界廣泛承認。“有人可能會認為這一切(‘八零后’作品)不過是一位江郎才盡的老人走近黑暗時的踉蹌步履,但其實此時的賴少其正披襟臨風,心頭一片澄澈。正在和陳洪綬、徐青藤、八大山人問答論道,和黃賓虹、傅抱石、李可染攜手登高,和莫奈、梵·高、畢加索、康定斯基隔山唱和……在世人的淡忘與漠視中,其精神正升華到一個前所未有的層面,拋卻一切世俗的羈絆和藝術的框條,大步鏗鏘地走在通往永恒天堂的大道上。”藝術史家劉傳銘評論道。

羅一平——

對話

倒敘 讓人更加清晰偉大藝術家的成長軌跡

廣州日報:這次展覽以倒敘的方式展開,目的是為了凸顯賴少其在晚年取得的巨大成就嗎?

羅一平:是的,現在賴少其的作品在市場上表現最好的是他回到廣州,還沒有得帕金森綜合癥之前的那批。那時的賴少其已經開始“丙寅變法”,他在自述中說“不變只有死路一條”。他這個時期的畫確實好,比如他畫的黃山,明顯就比在安徽的時候畫得好。安徽時期的黃山形存神隱,重理、重像、重勢、重合于理性的安排,盡管畫得很好,但夠不成大家;回廣東之后,遠黃山寫黃山,寫就的是精、氣、神的黃山,是文化的黃山,明顯更高一籌。“丙寅變法”期間的賴少其,畫面美,有新意,又流露出率真的天性,其精神高度、語言成熟度、市場接受度都很高。

但讓賴少其能夠超越賴少其,并最終躋身于藝術巨匠行列的,是他罹患帕金森癥之后的“衰年變法”。這個階段,他做到了“超然物外”,而我們知道真正偉大的藝術品一定是指向精神的。這也是我們這次展覽想要突出的重點——一開始就引導觀眾進入到賴少其的精神世界,一進到展廳,就面對一位前所未見的大師,形成一種震撼的認識。這批作品很少展出,很多人初次面對可能會覺得迷惑,因為它打破了固有的審美知識架構。然后,我們再緩慢地倒敘回去,讓人們意識到這批作品是從“丙寅變法”演變過來的,它更早期的“前身”則是“黃山時期”。繼續往前推,看看賴少其的書法、版畫以及他諸多的臨摹作品,一點點地體會這位巨匠的根基究竟是什么,他和傳統的關系是怎樣的。我相信,在這個倒敘過程中,觀眾最初的很多疑惑可以得到最好地解答,并清晰地看到一個偉大的藝術家是這樣一步步產生的。

“變法” 回到廣州成為誘因

廣州日報:賴少其14歲離開故土,71歲才回到廣州,然后開始“變法”之旅,這是偶然還是必然?

羅一平:回到廣州是“變法”的誘因。在此之前,賴少其在安徽,用漫長的時光同黃山相處。我們知道黃山自古以來被稱為“中國畫家的畫院”,和黃山的“機緣”,再加上賴少其深厚的閱歷、扎實的基本功,使得他當時筆下的黃山爐火純青。如果賴少其一直待在安徽,假以時日,他也會變得很偉大,但他或許永遠無法超越自己,也許最終只是個善于畫黃山的大畫家。

而回到廣州之后,地域的轉換使他有了更深的思考。廣東的山水迥異于黃山,四時皆花季,處處都顯得靈巧、輕快、靚麗,隨意散淡的行筆、豐潤酣暢的水墨、鮮艷飽滿的色彩顯然比過去畫黃山的焦筆渴墨和凝重、滯澀的運筆更加合適。而在廣州,和黃山拉開了距離之后,他只能畫想象中的黃山了,因此,你會發現這時期的作品中,松樹、云海沒有了,代之以大量莫名其妙的空白。有些東西你搞不清楚是山水還是花鳥,魚可以游在山的空氣中,山可以沉積在水草之中……一種新的描繪方式出現了。這種意象中的黃山更真實、更有意思,也是賴少其從一個大畫家走向藝術巨匠重要的分界點。

廣州日報:之后,“衰年變法”的時間很短,只有四五年,而且當時賴少其的身體已十分衰弱,路走不了,話也沒法說,甚至經常陷入混沌。為何反而是在這種狀態下,他的藝術又上了一個臺階,達到巔峰狀態?

羅一平:“丙寅變法”時期的賴少其雖然精彩,但他還是理性的,物象外在的形式感仍在制約著他,直到突如其來的疾病擊垮了他。我曾經和他的家人,以及當時的護工有過長談,想了解當時賴老是如何畫畫的。他們告訴我,賴老的起筆通常非常傳統,行筆很慢,像打太極,他清醒的時候,畫面主要以線條為主,但常常畫著畫著就陷入混沌,甚至昏迷過去,這時候他的版畫思維就進來了,有時候把前面所有的線條全部蓋掉,黑乎乎的一片;再然后,他可能又開始在上面堆色,似乎是想讓畫面再回到中國畫的味道中來,但跟最初呈現的風貌已經完全不同了。

賴老的夫人曾菲告訴我,賴老畫畫其實是他自我解脫的一個途徑。他要完成的不是一幅作品,而是一個精神游走的過程。有時候,家人、護工覺得他已經畫完了,想把畫板拿走,但賴老會非常固執地用手抓住,直到他自己認為確實完工了,才讓人幫助蓋印。所以,他并不是人們以為的那樣糊糊涂涂,而是有一個自己想要抵達的終極目標。在清醒和半清醒、現實和超現實之間,在某些急功近利的機會主義者看來幾乎完全無法通融的古、今、中、西歧異之處,在賴老的筆下被打通了。

廣州日報:這讓人不禁想到梵·高、石魯等藝術家,藝術家們是否只有在這種狀態下才能打通一切?

羅一平:沒錯,這里面有“酒神精神”。藝術是由日神精神和酒神精神構成的。日神是理性、秩序的夢,讓你搭建藝術的形式大廈,酒神則讓你沖破這些大廈,讓它在洪水崩潰的過程中,形成一種難以駕馭的圖像和形式。從這個意義上說,“丙寅變法”時期的賴少其,是日神占據上風,而“衰年變法”則是酒神,打破了日神所構建的所有秩序,完全是生命本能的歡歌。這個時期他的作品真正進入了超于象外的境界。

傳統

用最大力氣打進去

以最大勇氣打出來

廣州日報:有人會認為,“變法”之后的賴少其,從一個熱愛傳統的人走向了懷疑傳統?

羅一平:賴老從未懷疑過傳統,并且有深厚的傳統根基,曾經下了很大工夫臨摹古人的作品,我們這次展覽也有相關展示,你會發現他臨摹的境界很高,不僅形似,更加神似。他真的是一絲不茍地學傳統,但他對傳統的態度其實是用最大的力氣打進去,又以最大的勇氣打出來。

廣州日報:但我特別好奇,“衰年變法”中那個打破一切條條框框的賴少其,會怎么看待他早年的創作?

羅一平:一個真正的藝術巨匠,他最后呈現出來的面目一定不是傳統的符號,而會將自己的生命符號注入其中。賴少其早年以傳統為根基,當他用最大的勇氣“打出來”的時候,傳統不是完全消失了,而是變成了一個隱性的符號,被他作品中顯性的生命符號蓋住了。這個過程是對傳統的升華。有人說賴少其晚年的畫已經不是中國畫了。但我認為,它們是地道的中國畫,不過是走向頂峰的、我們很少見到的那種高度的中國畫。就像上世紀三四十年代時也有很多人說,黃賓虹的作品黑乎乎的,不好,不是中國畫。但時代發展至今,我們已經不難理解黃賓虹的偉大。對于賴少其也是如此,我堅信會有越來越多的人認為,這種畫才能真正代表中國。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號