吳雅琳,1956年生,廣東汕頭人,廣州美術(shù)學院教授、碩士研究生導(dǎo)師,現(xiàn)為廣州美術(shù)學院雕塑系中國傳統(tǒng)雕塑研究所所長、數(shù)碼雕塑研究中心負責人、中國雕塑學會會員。喜文好畫,以“在雕塑中追求詩的意境”獨樹一幟,代表作品有《李濟深》、《一韻知秋》、《劍斬風浪》、《梵韻仙音》、《能持否》等。

《霓裳羽衣》

《霓裳羽衣》局部

十年動亂,讓幼小的她陷落于靈魂的黑夜中,但對藝術(shù)的癡迷,引導(dǎo)著她一步步走向光亮。她,就是當代著名雕塑家——吳雅琳。

從那一場深重的磨難中走出的吳雅琳,卻耽于唐風宋韻,更將古典詩情融入自己的雕塑創(chuàng)作之中。“在現(xiàn)代的狂風里,能捕捉得些許往古的影像么?”問者哀樂過人,塊壘甚深,吳雅琳卻微微一笑,只用八字酣言澆將過去: “心無形役,身得自在。”這頂上醍醐,君“能持否”?

天涯淪落誰相識

宋人歐陽永叔云:“詩人少達而多窮……愈窮則愈工。”此語不獨為詩人與人生關(guān)系之寫照,對于其他門類的藝術(shù)家來說,也同樣如此。在古代中國,詩界的屈子、李、杜,畫壇的徐青藤、八大山人、石濤,都不能免乎“不平而鳴”的宿命。我們今天的主人公吳雅琳,也有著極為坎坷的人生經(jīng)歷。她生于1956隼,那是舉國風雨前相對平靜的一個年份。她的父親是汕頭市第一個成功完成開顱腦和膀胱置換外科手術(shù)的專家,當時領(lǐng)著汕頭醫(yī)療界最高的薪水,是當之無愧的知識精英。同為醫(yī)生的父母舉案齊眉,姐弟們自由嬉戲……半個世紀前的往事,讓吳雅琳夢寐系之。她說,8歲到10歲這3年,是她童年最幸福的時光。但十年動亂的爆發(fā),改變了這個小女孩的人生。曾經(jīng)在“反右”浪潮中被打壓過的父親,這次成了汕頭的“第一右派”。在高貴者被強行降格為蠢物的時代,他將中國醫(yī)典翻譯成英文的理想,轉(zhuǎn)瞬間成了一場幻夢。

13歲時,他們?nèi)冶磺菜突仞埰礁咛脛?wù)農(nóng)。在一位老知識分子的幫助下,幾經(jīng)波折,他們才到了村子里。哪知道,迎接他們的是一個低矮潮濕、遍地牛糞的牛棚。 “我永遠都記得,那天是中秋節(jié)。”吳雅琳說。習慣了優(yōu)裕生活的一家,就在這樣一個中秋夜里開始了“新生活”。

中秋夜之后,又是一個又一個沒有希望的夜。有一次,她遇到一個與其經(jīng)歷相似的女知青,兩人聯(lián)榻夜談,滿懷激情卻又“茫然不知所濟”。年少的吳雅琳在日記中這樣寫道: “今夜,我們兩個淪落者,同在異鄉(xiāng),度過這暗淡無光的冬夜。”后來,這本日記被搜出,吳雅琳還被懷疑影射時屆而差點獲罪。

慘淡經(jīng)營始自由

無邊的黑夜里,多少人關(guān)上心窗,但知識分子家庭對“道”的執(zhí)著卻幫助吳雅琳獲得了某種意義上的救贖。父親并未放棄“醫(yī)道”,不但幫鄉(xiāng)人看病,而且經(jīng)常都會“開壇”為大家講解醫(yī)理。吳雅琳則開始踏上“藝道”,那時的她,已經(jīng)顯露出過人的藝術(shù)天賦。

白天在生產(chǎn)隊里忙農(nóng)活,一到晚上,一身疲憊的她顧不得休息,就鉆進了另一方天地。在暗淡的油燈下,她一遍又一遍地研究著從縣文化館借來的石膏像。那慘淡的光中,搖曳的卻是“意匠慘淡經(jīng)營中”的精誠。父親是遠近聞名的“名醫(yī)”,經(jīng)常給老鄉(xiāng)們畫素描頭像的女兒,則是個不折不扣的“小畫家”。 “畫畫時再苦都不會覺得苦。”吳雅琳說。

在慘淡的夜里執(zhí)著地尋覓光明的人,終究會被光亮照徹。1977年高考,因父親的‘政治問題’,吳雅琳落榜。第二年,她終于考入廣州美術(shù)學院雕塑系。十年的狂潮淘盡狂沙,吳雅琳這塊金子卻頑強地等到了發(fā)光的時刻。被紛紛塵擾遮蔽了的自我鏡像,開始在刻刀和畫筆下慢慢顯現(xiàn)。

1979年,剛上2年級的她畫的3張女人體素描轟動全國,除了全國巡展之外,有的還在各種報刊甚至黨報刊登。剛剛重獲新生的吳雅琳,再次遭到了大眾的白眼。 “很多人來信罵我,罵老師罵學校,什么難聽的話都有。”吳雅琳回憶。那個年代,這樣的作品仍然帶著“淫穢色情”、 “宣揚腐朽思想”的標簽。但也有很多人來信表示贊賞,一位新疆的邊防戰(zhàn)士被作品中的人體美深深震撼,他在來信中寫道: “從未見過這么美的藝術(shù)。”

這樣的賞音者,對吳雅琳來說非常重要。十年浩劫中的她,仿佛一只背負著泰山的小小蝸牛,沉重肉身邁出的每一步,都異常艱辛。而如今,如此真摯的同氣相求,卻如同莊生《游》里的“生物之以息相吹”一般,讓她覺得坦蕩自在。呼吸到快樂和真誠的她,不再需要在夜半負山而逃,終于可以“怒而飛”,自由地去承擔自己的使命。

詩情唯有醉中真

從上世紀90年代開始,吳雅琳的雕塑作品在國內(nèi)屢獲大獎。從《唐女球戲》到《海上生明月》,無一例外都有著獨特的東方古典韻味。 “以詩入塑,有頗重的文人氣”,這是雕塑大家胡博對吳雅琳創(chuàng)作風格的總結(jié)。

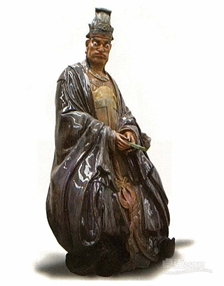

二十八星宿——逗木獬

二十八星宿——虛日鼠

吳雅琳與中國古典文化的這段情緣,開啟于少女時代。當時,時局動蕩,文教崩壞,她的父親見正值學齡的女兒每日奔忙于繁重的農(nóng)活中,頗感無奈,便提出要給她講授《古文觀止》。吳雅琳在父親的指點下,每天誦讀這些“不合時宜”的古文,卻從此對中國文化的血肉筋骨有了深切的感知。多年之后,她念念不忘為文化的傳續(xù)“做點事”,便是當年那些名篇的“義法”、 “音節(jié)”、 “神氣”種下的心蔭。

浸潤于古詩文的同時,吳雅琳開始捉筆為詩。1976年的“無意戀荒丘”,1977年的“攜手上瑤國”,記錄了當時她對前途的迷惘與期待交織的復(fù)雜心情。在廣美擔任理論組助教期間,她還特意前往中山大學進修宋詞。以雕功、繪藝成名而耽于吟詠,吳雅琳因此在美術(shù)界有了“才女”的美譽。

文字海中飄零久了,吳雅琳對孔夫子“游于藝”的教誨有了更深的體悟,即便是在銅精鐵魄的雕塑前,她的十指也如裙袂飄揚。她選擇性地與西方雕塑中的“體積”、“結(jié)構(gòu)”、 “空間感”等概念疏離,放逐“科學”、 “理性”,而在傳統(tǒng)的東方意象里吟嘯徐行。 《霓裳舞袖》中的翩然神女,如郭璞游仙詩,讓人頓生塵外之想。 《劍斬風浪》里的曹操,則顧盼自雄,又無驕戾之氣,可以想見有“詩心”者,都推重俯仰天地、往來今古之豪慨,這樣才能在局促的人生里,用“沉醉”的當下去對抗難以捕捉的過去和未來。在坎坷的童年歲月中,吳雅琳失去了太鄉(xiāng)快樂的分秒,而如今,她有詩、雕塑為醉侶,又怎會辜負這一場藝術(shù)的沉酣呢?

埃及小影

縱橫變幻莫矜持,意象無涯趣更奇。

一瀉心源千萬里,天驚石破醉酣時。

一吳雅琳題《劍斬風浪))

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號