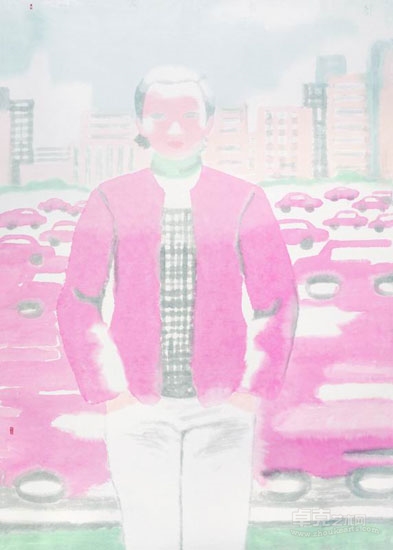

展覽作品:田黎明 《都市人》

意為根據類別劃分區域后賦予畫面顏色。唐以后,水墨畫逐漸成為文人繪畫主流,于是有了張彥遠在《歷代名畫記》中有名的“運墨而五色具”的論述。“墨分五色”這一具有哲學思辨的繪畫觀伴隨著整個文人水墨的潮流,在中國繪畫歷史中盤踞了文人畫家觀念一千余年,真正有關中國畫顏色的討論在這段歷史中處于邊緣而無力的狀態。上世紀以來,許多畫家在實踐中探尋色彩在中國畫表現中的可能性,突出表現的如林風眠、湖北重彩寫意群體等,一時之間惹眾人關注。但與此同時,問題也逐漸浮現——當越來越多的畫家以色彩作為突破自我,突破傳統畫法的方式之時,“色”之于中國繪畫其意何在?

展覽作品:梁銓 《報春》

中國畫的概念因地域之分而與西畫相對應,但區別于西畫的絕不僅僅是地域。我以為中國畫與西畫最關鍵的不同在于,中國畫以及中國畫家表達的是“心源”的圖像,表達方式也極為主觀。這才形成了中國畫以“意”為根本的作畫思維。表達的物像與表達的方式相對于最終的“達意”而言,都只不過是載體。“色”作為表達方式之一,在中國畫傳統里,也是極為主觀的。青綠山水的石青、石綠絕非視覺所見真實山水的色相,工筆花鳥里的璀璨翎毛也絕非寫實。“意”是表達目標,“雅”則是審美標準。與我同齡的畫家大抵都有習工筆的經歷,這使我深知使色作畫需要克服許多技術上以及觀念上的難題才能使色達意且同時致雅。而中國畫的“色彩”因其本身的特性,相較于西畫在表現空間、體量以及質感上又略弱一些,這種種限制使得中國畫的“色”想要有所發展一直困難重重。

展覽作品:鐘孺乾作品

新中國成立后,畫家們紛紛響應號召去體驗生活,描繪生活。這一時期,出現了大量在今天看來獨具特色的中國畫。有趣的是,即便作畫材料完全一致,中國畫氣韻卻幾乎喪失。當然,我們不能否認其在中國繪畫史中的特殊價值和意義。只不過,這也帶給我思考,中國畫的氣韻究竟是何?我們又該如何在當代這樣一個缺乏統一判斷標準的時代前提下確定中國畫應有的文化立場,以在人類文明中積淀中華文明?

展覽作品: 胡偉 《春音》

“水墨文章——當代水墨研究系列展”經前三回“寫意精神”、“筆法維度”、“文脈創化”,至今“色界變象”已先后歷五年,提出四個話題,邀請了共四十六位在中國畫領域具有代表性的藝術家參與其中,未來相信會有更多話題提出,在一段時間以內這個命題都會處于一個不斷探索和挖掘的過程。我們希望通過這樣的展覽記錄和梳理我們所處的時代的水墨面貌和精神,而通過這個過程我們最終將要發現哪些才是真正屬于中華文脈的“水墨文章”。

2015年春

武漢美術館館長

樊楓

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號