王磊

當(dāng)今畫界,“畫什么”和“怎么畫”這一終極難題似乎在困擾著每一個(gè)畫家;畫什么”,是畫家藝術(shù)思維的表達(dá);”怎么畫”,則是畫家藝術(shù)觀念的體現(xiàn)。一位畫家能通過作品將自我的生命感受,情感體驗(yàn)通過富于個(gè)性的藝術(shù)手段豐富和準(zhǔn)確地表達(dá)出來,進(jìn)而形成自己的獨(dú)特語(yǔ)言和藝術(shù)風(fēng)格是艱難地選擇,也是藝術(shù)成熟的結(jié)果。

看了魏新文以《孔子圣跡圖》、《孔子講學(xué)圖》和《祭孔》等題材繪制的油畫系列作品后,我對(duì)其獨(dú)特的視角和表達(dá)方式深為贊賞,也為他在從文化自覺(畫什么)到藝術(shù)自覺(怎么畫)所進(jìn)行的可貴探索尤感欣悅。

魏新文1975年出生于山東省萊蕪市,本科畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)藝術(shù)系,后在上海師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院師從著名當(dāng)代藝術(shù)家劉大鴻先生,讀取油畫專業(yè)碩士研究生。在繪畫專業(yè)求學(xué)深造的過程中,魏新文和數(shù)萬(wàn)計(jì)繪畫專業(yè)的學(xué)子一樣,都面臨著“畫什么”和“怎么畫”這一艱難選擇。魏新文成長(zhǎng)于齊魯腹地,初學(xué)在孔子故里,儒家文化對(duì)其耳濡目染。而他在曲阜讀書期間所經(jīng)歷過的祭孔活動(dòng)和對(duì)孔子圣跡的了解,更為其藝術(shù)創(chuàng)作提供了豐富的圖式積累。在上海師大美術(shù)學(xué)院讀研期間,魏新文在劉大鴻“雙百工作室”力倡的《新天地百多圖》等藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng)中,又深受劉大鴻全景式挖掘世態(tài)萬(wàn)象的影響。魏新文把表現(xiàn)孔子的思想精華和后人對(duì)孔子的尊崇作為他藝術(shù)創(chuàng)作的初始方向是水到渠成的。

魏新文在其創(chuàng)作體會(huì)中談到,“自油畫傳入我國(guó)之后,在藝術(shù)上已經(jīng)有了一定的發(fā)展,作為藝術(shù)工作者應(yīng)該從我們的意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域去發(fā)掘油畫的民族特色,根深蒂固的民族文化才是影響每一位藝術(shù)工作者首要的,歷代《孔子圣跡圖》的不同版本正是研究我們本民族藝術(shù)領(lǐng)域藝術(shù)形態(tài)最為確鑿的資料,從這些藝術(shù)家的作品中挖掘藝術(shù)的意識(shí)形態(tài)。同時(shí)《孔子圣跡圖》到了現(xiàn)在也需要用新的藝術(shù)手法傳承下去,我用我的所知所想,描繪出我的感想。”

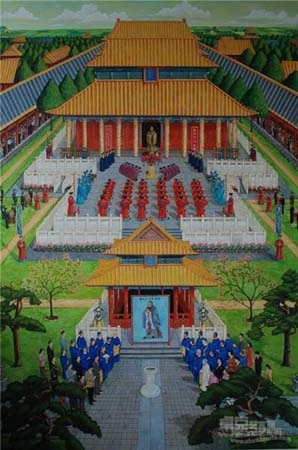

魏新文創(chuàng)作《祭孔》的時(shí)候正值紀(jì)念孔子誕辰2555年,作為一名負(fù)有藝術(shù)使命的年輕畫家,他在曲阜深入地觀察了祭孔典禮等一系列文化活動(dòng),真實(shí)地感受了社會(huì)各界在祭孔活動(dòng)中的姿態(tài)狀貌。因此,在《祭孔》畫中,他采用中心對(duì)稱構(gòu)圖,把自己的所見所聞全景式的用藝術(shù)手段展現(xiàn)出來。整幅畫也采用了中國(guó)畫的散點(diǎn)透視法,把孔府、大成殿、杏壇等歷史建筑納入其中,使每個(gè)觀畫者如身臨其境,既能鳥瞰式的俯視祭孔全貌,又能細(xì)致入微地觀察到祭孔參與者的行為和神態(tài)。

在《孔子圣跡圖》中,魏新文則力求長(zhǎng)卷式地展現(xiàn)孔子的生平事跡,他在創(chuàng)作中參考了歷代版本的《孔子圣跡圖》并加以整合,畫面采用中國(guó)畫掛軸形式,每幅畫中都添加了一位現(xiàn)代的人,魏新文試圖以跨越時(shí)空的聯(lián)系體現(xiàn)古往今來儒家文化的發(fā)展和現(xiàn)實(shí)意義,在作品中表達(dá)了他對(duì)個(gè)人與時(shí)代,傳統(tǒng)與當(dāng)代,主體文化與社會(huì)文化之間關(guān)系的認(rèn)知。試圖使自己的藝術(shù)創(chuàng)作“用一種跨越時(shí)空的形式來追訴孔子偉人的思想,用油畫的形式表達(dá)出來,使得古今有了聯(lián)系,并從中找出古今前后的時(shí)代發(fā)展,把我們的優(yōu)秀的民族文化發(fā)揚(yáng)光大,發(fā)揮孔子思想對(duì)我們民族發(fā)展的實(shí)際意義。”通過《祭孔》和《孔子圣跡圖》等作品的繪制,魏新文完成了從文化自覺(畫什么)到藝術(shù)自覺(怎么畫)的一次創(chuàng)作歷程。

從文化自覺到藝術(shù)自覺,或者是從藝術(shù)自覺到文化自覺,體現(xiàn)著一個(gè)藝術(shù)家的藝術(shù)思維和藝術(shù)觀念的高度融合和統(tǒng)一。從其作品中所傳達(dá)出的辨析性(藝術(shù)思維)與繪畫性(藝術(shù)觀念),表述了“這一個(gè)”藝術(shù)家的獨(dú)特生命體驗(yàn)和感動(dòng),繪畫在本質(zhì)上是主客觀契合的情感表達(dá),是介于超驗(yàn)與經(jīng)驗(yàn)之間的一種形而上的視覺表現(xiàn)。但從對(duì)藝術(shù)史的考察上看,并非所有的藝術(shù)品都能達(dá)到文化自覺和藝術(shù)自覺的完全統(tǒng)一,這樣的例證可以舉出很多。

如五代大畫家顧閎中所作《韓熙載夜宴圖》,本是顧閎中奉南唐后主李煜之命夜至韓熙載的宅第窺視其私生活的“臥底“之作。在畫作的制作過程中,顧閎中以高度的藝術(shù)自覺,憑借著他超人的藝術(shù)天賦,把韓熙載夜宴的情景勾勒得活色生香,妙不可言。在這里,原本的政治意圖(文化自覺)讓位于藝術(shù)表現(xiàn),整個(gè)夜宴過程從情節(jié)窺視轉(zhuǎn)化成審美觀照。有著極高鑒賞能力的李煜看了此畫后,大概也被顧閎中的“藝術(shù)自覺”所打動(dòng),忽略了最初的動(dòng)機(jī)(文化自覺)放了韓熙載一馬。也使這幅傳世精品得以流傳。

再如當(dāng)今熱火朝天的書法藝術(shù),當(dāng)初只不過是文人和官僚們信筆揮就的尺牘書札。會(huì)寫字并把字寫好,是古人治學(xué)或從政所必須具備的基本能力(藝術(shù)自覺),這種藝術(shù)自覺來自于對(duì)書寫節(jié)奏和結(jié)構(gòu)的一種審美掌控,本質(zhì)上是天賦所致。后來的所謂“法度”和“傳承”(文化自覺)則是書法愛好者的一廂解讀。

藝術(shù)史告訴我們,文化自覺并非能帶來藝術(shù)自覺,藝術(shù)自覺也常常不與文化自覺同步。而就是在這種藝術(shù)思維和藝術(shù)觀念相異相存的關(guān)系中,藝術(shù)作品才產(chǎn)生了它獨(dú)有的魅力和意想不到的藝術(shù)效果。

回看魏新文的《祭孔》和《孔子圣跡圖》等作品,他是抱著一種虔誠(chéng)和忠實(shí)的創(chuàng)作態(tài)度來完成這些作品的。正是由于這種虔誠(chéng)和忠實(shí),使魏新文恰如安徒生童話《皇帝的新衣》中那個(gè)童言無(wú)忌的孩子,天真地揭示了祭孔和尊儒中那些不和諧的現(xiàn)象。虔誠(chéng)繪制的作品產(chǎn)生了意料之外的喜劇效果,“現(xiàn)場(chǎng)直播”式的描繪變成了“紅色幽默”。在這里:天真變身為詼諧,敬仰異化為批判;四平八穩(wěn)的構(gòu)圖和規(guī)矩老實(shí)的描繪反而使作品具有當(dāng)代藝術(shù)的”顛覆“和“暴力”。

你看那些臨時(shí)召集的由五花八門的人等組成的祭孔隊(duì)伍,雖身著禮服,表情肅穆,儀仗宏大,但仍能使觀者從畫面中讀出那種走過場(chǎng)式的文化拼湊和掩蓋在肅穆表情下的文化茫然。更有那脖子上掛圍巾的“領(lǐng)導(dǎo)”, 在一眾祭孔人馬中位置顯赫,越是神態(tài)威儀越顯得可笑。在黑格爾美學(xué)中,把這種滑稽戲謔的效果歸結(jié)為本質(zhì)與現(xiàn)象、內(nèi)容與形式、愿望與行動(dòng)、目的和手段、動(dòng)機(jī)與效果相悖逆,相乖訛的矛盾。這也正是文化自覺和藝術(shù)自覺的悖逆和乖訛所帶來的喜劇效果。

再看魏新文的《孔子圣跡圖》中那些現(xiàn)代人物,魏新文本意是想表達(dá)一種對(duì)儒家文明“跨越時(shí)空的追尋“。事實(shí)上那些形形色色的現(xiàn)代人物,躋身于數(shù)千年前孔子對(duì)弟子的教傳之中,給人不僅有”跨越時(shí)空的追尋“的感覺,更有文化的斷裂和恍若隔世的迷茫。

魏新文憑著藝術(shù)家的直覺和真誠(chéng),他或許真的被祭孔活動(dòng)的聲勢(shì)和尊儒浪潮的洶涌所感動(dòng) ,但這種忠實(shí)的記錄卻恰恰指向了當(dāng)今的祭祀搭臺(tái)經(jīng)濟(jì)唱戲或曰政治作秀。如果說黑色幽默的藝術(shù)特征是“寓莊于諧”,那么魏新文作品顯現(xiàn)出來的則是一種“寓諧于莊“的紅色幽默。在試圖體現(xiàn)深刻主題的”宏大敘事“角度下,這種紅色幽默對(duì)不和諧東西的批判是意味雋永的,在矛盾的沖突中顯示了正義的力量,在倒錯(cuò)的形式中反映了社會(huì)的真實(shí),使作品具備了當(dāng)代藝術(shù)的某些特征。

魏新文作為一名年輕的藝術(shù)家,也不可避免的有著當(dāng)代藝術(shù)家所共有的形式焦灼和困惑。《祭孔》和《孔子圣跡圖》作品的創(chuàng)作,只是他一種或曰一時(shí)的可貴探索,對(duì)他而言,并非是藝術(shù)語(yǔ)言的終結(jié),也不可能成其為作品的永久標(biāo)簽。在當(dāng)代藝術(shù)家都在試圖進(jìn)行形式突破的探索中,誰(shuí)能夠把握那不可言喻的藝術(shù)語(yǔ)言,成為當(dāng)代藝術(shù)中的“第一個(gè)”,除了意志和才能,誠(chéng)心而論,這一突破更取決于藝術(shù)家天賦的程度。而我們當(dāng)下藝術(shù)家的天賦,往往被規(guī)范的、經(jīng)院式的、功利化的塵埃所蒙蔽。清除這種厚重的塵埃首先需要藝術(shù)家的文化自覺,而后才可能是藝術(shù)自覺。這個(gè)過程是痛苦的,他需要與傳統(tǒng)決裂,抵抗功利的誘惑,承受世俗的指摘,拋棄熟稔的技藝,超越既有的心理形式、觀念形式和情感形式,攀援向大師的肩膀而不是吊掛在大師的腰帶上去摘取藝術(shù)桂冠。

祝魏新文在此后的創(chuàng)作中繼續(xù)保持這種探索的精神和勇氣,成為當(dāng)代藝術(shù)的“第一個(gè)”。

2015年元月

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)