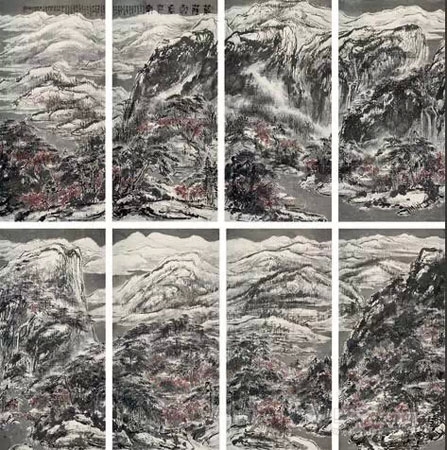

保利香港2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:2314

崔如琢2013年作 葳蕤雪意 尺寸::292×143 cm×8

估價待詢

題識:余素喜雪,亦喜畫雪。余之雪景,不為蕭索枯寂之態,每每雪中樹木蔥蘢,枝葉葳蕤,無限生機。余曾兩次江南遇雪,一在廬山,一在峨嵋,其景,丹楓處處,枯木森森,其雪白山黑葉紅,一派生機勃勃,真天然畫圖也。至于余之畫法,只以八字作結:我本南宗,何言北派。癸巳初春,多日小雨,庭院中,玉蘭桃花盛開,爭妍斗麗。如琢即興寫于靜清齋窗下。

鈐印:靜清齋、始知真放在精微、試看筆從煙中過、甲申生、靜清齋、如琢、如琢寫意

TOP2

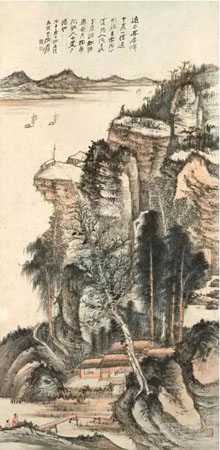

香港蘇富比2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:1486

張大千1978年作 云泉古寺 尺寸::70.9×138.5 cm 創作年代1978年作

估價:HKD18,000,000-25,000,000

款識:

云泉古寺圖。

火獅仁兄囑寫似勝發先生方家正之。戊午九月摩耶精舍制。八十叟爰。

鈐印:“張爰”、“大千居士”、“獨具只眼”、“己亥己巳戊寅辛酉”、“直造古人不到處”。

說明上款:“勝發”即臺灣工商企業界名人許勝發(b.1926)。許氏,袓籍福建安溪,生于臺北市,畢業于臺灣大學經濟系,后經商,從政,先后出任臺灣萬泰銀行、太子汽車公司,以及多個工商企業界團體之負責人。在參與政治方面,歷任立法委員、國民黨中常委,以及海基會副董事長等黨政要職。

注:大千先生返國定居后,暫居云河大廈,并覓地建其居所,后得外雙溪處一地,修筑“摩耶精舍”,于一九七八年八月落成入住。本幅即甫遷新居時,應臺灣企業界巨子、新光集團創辦人吳火獅所請,寫成送贈同屬當地企業界名人許勝發。

畫中見翠嶺碧峰,云嵐回蕩,白練飛瀉,渾然一體,空靈飄逸,呈氤氳鴻蒙之狀,與下方僅露檐頂之蕭寺,虛實互應,自然天成,無斧鑿痕跡,上鈐“直造古人不到處”印,恰好點出畫境之精微處!

TOP3

香港蘇富比2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:1451

張大千1965年作 翠蓋云裳香滿門 尺寸:91.2×160.5 cm 創作年代1965年作

估價:HKD10,000,000-15,000,000

款識:

乙巳夏日寫似永承仁兄、瓊芳夫人儷正。

大千張爰大風堂試自制仿宋羅紋紙。

鈐印:“張爰之印”、“大千居士”。

說明來源:現藏者得自畫家送贈

上款:“永承、瓊芳”即畫家同籍友人伉儷。

他們皆四川成都人,毗鄰而居,一九四六年結縭。永承后考獲獎學金赴美留學,于哥倫比亞大學獲牙科博士學位。政權易手后,瓊芳輾轉赴臺,復往美國彼此團聚。

在紐約居住期間,永承執業牙醫,當地僑界不少名人如林語堂等,得其診治。瓊芳則活躍于華僑社交圈子,常舉行聯誼聚會。

一九六三年,大千先生于紐約舉行大型個展,哄動一時。永承伉儷即參觀畫展,并購得編號1452之〈高江急峽蒼藤垂〉。他鄉相遇,兼屬同籍,格外投緣,遂與先生訂交,日后亦有往來。六五年,大千來美,親訪其寓所,送呈為他倆特制之潑墨荷花巨幅,并在年前畫展所購之〈高江急峽蒼藤垂〉上,添題上款以志念。日后,再有〈睡貓〉一幅,送贈瓊芳,可見在美期間,時相往還。永承伉儷獲贈本幅后,甚為寶愛,一直張懸于客廳。兩人逝世后,傳付女兒收藏。

注:六十年代初期,大千先生銳意創新,筆下之潑墨潑彩法,不拘形式所限,取法自然,縱意為之,與西方現代抽像表現手法相呼應,如在英、美兩地舉行之個展,充分反映此時期富實驗性畫風之特色。尤以寫荷,葉塊花朶,掩映遮護,覆蓋交疊,似鋪天蓋地,滿塞畫面,運筆放逸,施墨賦彩,渾融一體,大開大闔,氣勢巍然。

本幅取“大風堂”制羅紋紙,狀寫密葉相連,素荷迎風,搖曳飄蕩,似探首搔姿,若隱若現,穿插其間,畫面如橫塘風過,花葉互動,而細筆勾瓣點蕊,襯以大寫意揮就墨葉,狂縱中見細意收拾,工寫結合,正是畫家快意順心,一蹴即成者,真渾然天成也!

TOP4

香港蘇富比2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:1306

張大千1950年作 擬唐人秋郊攬轡圖 尺寸:100.2×54.3 cm 創作年代1950年作

估價:HKD10,000,000-15,000,000

著錄:

〈張大千畫集〉,高嶺梅編(香港,東方學會,一九六七年一月),圖版40

款識:

秋郊攬轡圖。擬唐人筆。

人馬當以曹、韓為師,下及東丹王李贊華、趙王孫漚波。宋人無以善馬名者,明、清毋論焉。庚寅四月客大吉嶺。蜀人張大千爰。

根泉仁兄方家正之。大千張爰。

鈐印:“張爰之印”、“大千”、“張爰長壽”、“張大千長年大吉又日利”。

說明上款:“根泉”即陸根泉(1898-1987),浙江鎮海人。幼齡移居上海,后投身營造業,習泥水手藝。一九二九年,創立陸根記營造廠,他長袖善舞,交結軍政要員及社會名人,業務逐漸擴展,承建滬寧等地多項政府及私人的大型工程,如上海百樂門舞廳、南京國民大會堂等。抗戰期間,轉赴西南大后方,昆明、重慶等不少重要工程,均由其承辦。一九四九年,政權易手前,陸氏自滬移居香港,后復遷臺,仍操舊業,其廠位列臺灣四大營造廠之一。

注:大千先生畫人馬圖,常謂擬唐人筆,蓋以此題材出自曹霸、韓干最勝。他有謂“畫馬當以唐人為最,蓋于物情、物理、物態三者有得,是以為妙,宋人惟李伯時一人而已,元明以來,殆無作者,無論有清……”其意與本幅所題相若。

惟唐去今渺遠,畫跡傳世幾稀,多出于后人摹本或為偽托。故上窺唐人畫風,往往依據后人之臨本。大千雖謂趙孟俯畫馬“名盛一時,觀其題語,往往自負,以予鄙見,尚是紙上討生活耳。”語中略嫌子昂對馬的實際體會理解未深,惟趙吳興筆下畫馬卻是他取徑追效唐賢的媒介。本幅即屬顯例。

在大千現存的粉本中有〈唐人春郊試馬圖〉,自題曰“此又臨松雪本”,本幅與之相互參照,可知畫中主體人騎即取自趙氏臨本。當然,粉本約出于四十年代中期,畫家技法已臻成熟,統攝諸家技法而成己貌。即使流露松雪翁影響痕跡,但更明顯的是經過濾提煉而演化為自我風格的效果。而他對走獸翎毛題材的處理,非生吞活剝的機械化地臨摹,遠陟流沙,遍踏名山大川所積累的實際體驗,以及著意觀察自然萬物的情態,令其筆下所出遠超過“紙上討生活”。故從粉本所示,早已超脫趙氏技法的局限,而本幅按自我的粉本衍生,已充份體現了畫家對唐人畫馬的理解并重新演繹,此亦為大千仿古臨古卻高于同時代畫家者也!

按粉本題曰“唐人春郊試馬圖”,圖中人騎踱步于草坡上,后有彎溪一曲,右上角弱柳低垂,布局簡潔,僅以疏柳點出時序,故謂“春郊”。本幅襲粉本中主體之人騎造型,惟背景大事增飾,舍垂柳,于坡地上綴以染朱矮樹,從植物顏色自綠轉紅,即顯畫題已改作〈秋郊攬轡〉了!

本幅寫于大千客居印度大吉嶺時期。去國離家,棲寄異鄉,時、地以至人事轉易,身傍熱鬧景象不如往,終日寄情者袛在筆硯矣。無論畫家夫子自道或外界評論,皆以“大吉嶺時期”為其傳統工筆畫風發揮淋漓極致的高峰期。

本幅雖有本可據,但背景增添修飾之繁復幾如再行創作。即使在人騎處理上基本保持原貌,細部如鞍韁以至坐氈上的紋飾圖案都有改動,益趨精致,復配合諸般礦物顏料的重彩堆疊勾劃,雍容堂皇氣派自生,正是大唐盛世風華再現。畫中背景地面裂出凹陷的縫隙,透過高低,起伏之勢,打破了地貌一望平坦之板滯,豐富了畫面的層次變化,也帶來了貼近自然的效果。

上述種種手法的運用,可見于畫家一九四五年的〈仿宋人劉永年烏騮圖〉及同年底的〈仿唐人控馬圖〉,其地面裂縫、傍綴矮石樹叢,以至石青渲染,敷赭點朱等,三圖如出一轍。但背景豐富而注重層次迭生者,以本幅為最。若論人騎刻劃之精細,則可與〈東丹王人馬圖〉并列。

本幅仍保存裝裱原樣,應屬畫家寫畢自大吉嶺攜返香港,委付裝裱,添題上款,撿贈在港之友人。蓋陸根泉離滬居停香港期間,住于堅尼地臺十八號二樓,杜月笙即居其樓下。陸氏在上海頗具社會地位,兼以杜月笙、孟小冬與畫家之關系,他與大千早訂交誼,自不稀奇。今世局遽變,異地聚晤,撿畫貽贈,亦志動蕩中一段離亂重逢之緣。

一九六七年,高嶺梅編〈張大千畫集〉付梓,本幅收錄其中,惟圖版中駿馬鞍繩似未完全添色,亦未具上款。如此情況,實慣見于畫家五十年代初期作品上,是時大千驛馬頻仍,每有作品完成,即付高嶺梅之國際攝影公司拍照保存,待出售或送贈時,方補上款或稍事增飾,日后出版,尚依據當年存底舊照,遂有此歧異。如同年夏寫于大吉嶺之〈杖經圖〉,贈律師徐士鐸時,方添其上款,故與畫集之圖版有異。本幅亦然,且韁繩添色,足見送贈之際,刻意細致求工,以求完美之舉。熟識大千作品者,不引為怪!

參考數據:

一九四五年〈仿宋人劉永年烏騮圖〉,可參見〈張大千在加州〉目錄(美國,加州三藩巿大學,一九九九年),圖版4

一九四五年〈仿唐人控馬圖〉,可參見〈張大千的世界〉,傅申著(臺北,羲之堂文化出版事業有限公司,一九九八年九月),圖版21

張大千粉本〈唐人春郊試馬圖〉(臨松雪本)可參見〈大風堂一段絕美的生命交集─孫云生與張大千的歲月〉(臺北,展之藝實業,二○○三年八月),頁129

一九五〇年〈杖經圖〉可參見紐約蘇富比,二〇一〇年三月,中國陶瓷工藝品拍賣,編號108;此圖著錄于〈張大千書畫集〉第二集(臺北,雅蘊堂,一九七二年五月),圖版39

TOP5

香港蘇富比2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:1234

吳冠中 故鄉葦塘 鏡框 尺寸:70×140 cm

估價:HKD8,000,000-12,000,000

著錄:

〈吳冠中畫集〉(北京,榮寶齋,一九八七年六月),頁22

〈吳冠中畫集〉(四川美術出版社,外文出版社,一九九○年一月),頁50-51

〈吳冠中〉吳可雨編著,(河北教育出版社,二○○六年十二月),頁186-187

〈吳冠中全集〉第五卷(湖南美術出版社,二○○七年八月),頁188-189

〈世界藝術大師.吳冠中〉,吳可雨著(河北美術出版社,二○○八年),頁166

〈緬懷吳冠中先生經典作品收藏大展─來自全球華人珍藏〉展覽目錄(北京,保利博物館,二○一○年十月),頁80-81

〈世界名畫家─吳冠中〉,吳可雨編著(河北教育出版社,二○一○年十一月),頁172-173

〈吳冠中〉展覽目錄(紐約,亞洲協會博物館,二○一二年),圖版12

〈春如線─吳冠中精品集〉(香港蘇富比,二○一三年十月),圖版9

款識:

吳冠中。

鈐印:“吳冠中印”、“荼”、“八十年代”。

說明展覽:

北京,保利博物館,〈緬懷吳冠中先生經典作品收藏大展〉,二○一○年八月三十至九月六日

紐約,亞洲協會博物館,〈吳冠中〉,二○一二年四月廿五至八月五日

香港蘇富比,香港會議展覽中心,〈春如線─吳冠中精品展覽〉,二○一三年十月三至七日

注:“故鄉的桑園,故鄉的葦塘,姑姑舅舅的住房,記憶中故鄉的光景,處處相仿。”

——吳冠中

一九八一年夏,吳冠中返故鄉宜興寫生。他在宜興郊外見桑林葦塘,因憶白居易詩“厚地植桑麻”引起其畫興,筆下遂有速寫〈故鄉〉。后又移作彩墨,寫成本幅。本幅約寫成于八十年代初期,僅鈐印,未署款,直待九十年代,才由畫家補署。

圖中半植桑林,半繞葦草,池塘靜躺其間,祗見彩葉浮蕩,鴨子悠然游掠而過,白墻黑瓦的江南民居,隱約散布于后。畫家筆下描劃的正是“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊”,靜謐安和而生機勃發的環境,無疑是對鄉情的惦念,亦如“源頭活水”般從中激發其源源不絶的創作意念。

參考數據:

速寫〈故鄉〉可參見〈吳冠中速寫集〉(新加坡,藝達作坊,一九九三年五月),圖版27

TOP6

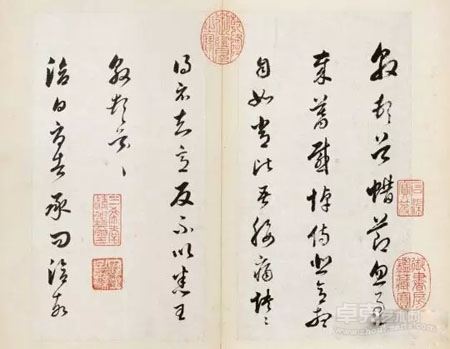

嘉德香港2015春拍 拍賣日期:2015-04-07 LOT號:0061

張大千戊子(1948年)作 擬石溪溪山留客圖 鏡心 設色紙本 尺寸:134×66 cm

估價:HKD8,500,000-12,000,000

鈐印:張爰之印信、大千居士、大風堂

題識:過爾林居僻,云霞一徑通。形驅百年內,心賞幾人同。日晚花房暝,秋深燕壘空。物華閑玩久,不覺夕陽紅。戊子春日,仿石溪畫法。大千張爰。

說明說明:此幅應為1948年上海成都路中國畫院“張大千近作展目錄”第57號。

退墨蒼茫亂筆真:張大千盛年杰構《擬石溪溪山留客圖》

翻看中國近現代畫史,對于傳統用功最深、涉獵最廣、研習最精,且能融匯通達全為己用者,當推張大千而少有能出其右之人。從早年受曾熙、李瑞清影響臨習石濤算起,對于古人成法的精研和借鑒,可以說貫穿張大千的整個藝術生涯,其一生所參詳摹習的對象,自明清上追宋元,再經敦煌面壁融繼盛唐,而其中用功最深者,當推董巨、王蒙、四僧諸家。

四僧中,大千用功最深者當為清湘、八大,論者在言及爰翁畫學淵源時亦多以清湘、八大相談。而若細探,石溪上人也是大千精為研習并反復臨摹宗法的對象。大千繪畫開蒙之師曾熙酷愛“二溪”,大千早年拜入其門下時,便藉緣觀臨過多幅藏于其處的石溪傳世真跡。交游于滬上時期,大千常與龐虛齋、吳湖帆、陳巨來等名噪一時的海上收藏家盤桓。其時滬上頗形成了一股收藏“四僧”的風尚,大千在與滬上藏家往來論畫鑒畫的過程中,常能見到石溪傳世真跡。單論大千自己,亦不乏石溪真跡入藏。根據1943年出版的《大風堂書畫錄》和1954年出版的《大風堂名跡》記錄,張大千至少曾有四幅石溪傳世畫作入藏。故而,多年的觀摹品讀,對于石溪的繪畫風格,想必大千當能稔熟于心,寫其之畫亦可成竹在胸。

據文獻資料和傳世作品顯示,張大千曾應好友黃君璧請,于1939年為其作《仿石溪垂釣圖》,其上題跋曰“石溪一脈,三百年來唯吾友黃君璧獨擅其秘,自與訂交,予為擱筆”。大千與黃君璧訂交于1931年,可見在他們相交之前,便常仿石溪畫法。據傅申研究,大千在上世紀20年代便能仿作出足以亂真的石溪,而在1930年前后則是其“偽作黃山畫派作品最多的時期,其中以石濤、梅清、石溪為大多數”。可見,大千尚在弱冠之時便對石溪畫風諳熟于胸,至其而立,更是信手拈來。雖然自30年代末期,大千的興趣逐漸轉向董巨王蒙,但其對石溪的摹寫亦偶有所作。只不過石溪自玄宰而上窺子久,后來的大千對子久已頗有心得,對石溪自然也愈加得心應手,且能參以己意,自出機杼。

此幅《擬石溪溪山留客圖》作于1948年春日,畫上題詩為黃姬水《過史孝廉冰壺館》。是時大千多居成都,正值其年富力強之際,敦煌之行的積淀和戰后一批清宮舊藏書畫的收藏,使得張大千的心情極為舒暢。與先賢名跡的朝夕相對,使大千筆下的山川煙云更為飄渺鮮活,多年來血戰古人的功夫達到了巔峰狀態。從抗戰勝利后到離開大陸前的數年中,張大千精品迭出,這批畫作在今天看來也無愧是張大千平生巔峰之作。此外,抗戰時期大千局促于后方已久,早已靜極思動,故在此年于香港、南京、上海等地舉辦了多次展覽。其中,該年5月8日,張大千在上海舉辦“張大千近作展”,是次展覽公認為張大千盛年臨古創作的巔峰。本次展覽共有99件作品展出,其中“擬石溪”作品僅兩件:一為編號49《擬石溪溪山無盡卷》,另一為編號57《擬石溪溪山留客圖》。前者當即為香港蘇富比1984年秋拍第114號之手卷,訖今未再釋出市場;后者1948年展覽后就渺無仙蹤,綜合目前本幅成畫時間、畫面風格、題詩意涵、尺幅裱工等,推知應正是此圖。

石溪山水,在平淡中求奇險,重山復水,開合有序,繁密而不迫塞,結構嚴密,富于變化,善于創造出一種奇辟幽深,引人入勝之境。本幅以“仿石溪畫法”而成之作在四尺大幅之上寫遠山連水,二三片帆,山崖迭嶂,巨石高樹間所見茅屋疏籬,高士攜童氣定神閑。畫著色、墨,并以淡赭石鋪底,此為髡殘慣用之法,褪盡火氣而柔雅平和。畫面結構嚴謹,布局雄奇中不失空靈,近水遠山層迭鋪陳,開和有序,層次井然。但見遠山近崖相交于畫面右上,遠輕近重、上輕下重,又以闊水點帆將景物距離拉開,疏導畫面,益之以疏朗空曠。觀者視線隨之游走,真有江山無盡之慨。

本幅中,大千略用石溪禿筆之法,擦染濕筆參合運用,令山體肌理之質感呈現自然,山樹蔥蘢茂盛,諸景鱗次櫛比,頗極石溪風姿。然此時大千目光所看之處早已超越300年之限,所宗派別亦不為一家一法。于是他由清、明、元而及兩宋、盛唐,更能于方尺畫幅間信手拈來彼家此法。一如本幅,其布置顯然略減石溪之繁復,意境更非石溪茂密蒼渾之意。大片留白所造灑脫情境,遠處連山悠然顯為董巨一脈畫路,一派平淡天真的瀟灑施然而出。近景處主要景物的筆墨既用石溪禿筆渴墨,又于禿中見細、渴中含潤,點苔行筆更似有清湘之跡。崖石聳立、喬木矗直,虬枝杈枒又昭示其宋人丘壑的淵源。若再細讀其皴擦點染,一草一木,一石一山,又覺前賢諸家成法難掩大千清爽瀟灑的本來面目,汲古出新意,精妙處非片言只字足可形容矣!

TOP7

保利香港2015春拍 拍賣日期:2015-04-07 LOT號:0988

董其昌 臨《淳化閣帖》冊 尺寸:25×13 cm×10

估價:HKD8,000,000-10,000,000

著錄:1.《秘殿珠林石渠寶笈合編》(第二冊)《石渠寶笈初編》830頁,上海書店。

2.《歷代流傳書畫作品編年表》,第104頁,徐邦達編,1963年,上海人民美術出版社。

3.乾隆御筆著錄于《秘殿珠林石渠寶笈合編》》(第五冊)《石渠寶笈續編》2268頁,上海書店。

出版:《三希堂法帖》第三十冊。

題簽:董其昌臨淳化閣帖真跡。

題識:

敦頓首。蠟節忽過,歲暮感悼傷悲。意想自如常,比苦腰痛憒憒。得示知意,反不以悉。王敦頓首頓首。

洽白,辱告承問,洽故爾劣劣。冀以復敘,還今不具。王洽再拜。

三月四日珣頓首。末冬眾感,七月書。知問,即日何如。秋獘憂之劣不具,王珣頓首白。

廿四日廙白,唯久白想適妙。來行未面,遲想。得示知同云異何生相見,近及不多。廙白。

七月十日。萬告朗等,便流火。感傷兼切不自勝,奈何奈何。恐轉涼,汝等各可可。知近問邑邑,吾涉道動下疹乏劣,及不具告。父疏。

崇禎六年歲在癸酉四月朔,臨淳化帖。思翁。

鑒藏印:“乾隆御覽之寶”、“乾隆鑒賞”、“石渠寶笈”、“御書房鑒藏寶”、“三希堂精鑒璽”、“宜子孫”、“嘉慶御覽之寶”、“允中審定”、“君璧珍藏”、“蔣謇長壽”、“青霜道人”

題跋:乾隆乙丑暮春月望日,養心殿御筆曾臨一過。?鈐印:“乾隆御筆”

說明:1.“允中審定”為張允中鑒藏印。張允中(1881-1960),浙江紹興人,名致和,號補蘿庵主。善賈饒資財,過手多巨跡。民國年間著名收藏家,精擅文物鑒定和修復,與當年琉璃廠的古董商人關系甚密,北平市政府秘書長。其書法極好,善作小行草,筆墨楚楚,署款常用“補庵”。

2.“君璧珍藏”為黃君璧鑒藏印。黃君璧(1898-1991),廣州南海人。原名允,晚號君翁,本名韞之,以號行,中國現代著名國畫藝術家、教育家。父仰荀,家藏甚富。致力于山水畫,尤以畫云水瀑布為長。

3.“蔣謇長壽”、“青霜道人”為蔣謇鑒藏印。蔣謇(1913-1972),常熟人,字諤士,號青霜居士,齋號青霜館,張大千入室弟子,精鑒別。

4.另有御制三希堂法帖石刻,現藏北京北海閱古樓。

董書座右?晨夕觀賞

董其昌(1555—1636)《臨淳化閣帖》的崇禎六年,災饉兵伐四告,大明元氣衰羸。皇帝與臣僚陷入中國歷史上最為詭異暴戾的關系。崇禎多疑尚氣,動輒罷黜誅絞內閣大學士、首輔及督撫,急遽而失措,益加僨事。

是年,董其昌掌詹事府事,“以道德輔導太子,謹護翼之”,已逾二年。制馭乖方的朱由檢拔擢一位朝杖老人,加授光祿大夫、太子太保、禮部尚書,從一品銜掌東宮講學,循先皇遺軌之外,隆重地體現皇家規格和榮恩。經歷三朝侍講的董其昌,側身宮廷,無可回避地局蹐于兇昏諂讒之間,憂患不安。四月,老地道深自引遠,上疏乞休。

董其昌于崇禎六年癸酉的上疏,《明史》未載,僅見于董其昌題于劉雨若所鐫《翰香館法書叢帖.卷二》的跋文:

“劉雨若雅好翰墨,尤能博古,出視宣和秘閣續帖,為致佳,有趙文敏鑒定。評書者謂在淳化帖之上,更精好,刻于禁中。此本紙墨煥發,神采奕奕,當為法書甲觀。余將南行,聞雨若刻入翰香館,何日果此緣也?癸酉四月朔,董其昌題。”

跋文與《臨》冊同月,“余將南歸”四字,表明已上疏求隱,卻不知及后四次上疏,經歷兩年兢惕熬守,崇禎皇帝下旨“特準致仕馳驛歸里”。是時,董其昌自忖將歸,賞帖題跋,流露出一種釋然輕松的歡愉,故不吝溢美。

董其昌《臨淳化閣帖冊》,十開,依序臨王敦《蠟節》、王洽《承問》、王珣《三月》、王廙《廿四日》、謝萬《七月》五帖。《宣和書譜》著錄有敦、洽、珣三帖。《石渠寶笈初編》載:“明董其昌臨淳化閣帖一卷,上等荒四,貯御書房。素箋本,行草書,凡五則,款識云:崇禎六年歲在癸酉四月朔,臨淳化帖。思翁。下有董其昌印、董元宰二印,冊計十幅,幅高七寸九分,廣本寸二分。末幅御筆識云:乾隆乙丑暮春月望日,養心殿御筆曾臨一過。上鈐乾隆御一璽。”

董其昌臨《淳化閣帖》,傳世可考真跡有六件之多。晚年臨之更勤。崇禎五年,曾耗時半月臨書《淳化閣帖》十冊全套(現藏于故宮博物院)。次年復作此《臨淳化閣冊》。二者字勢書跡似互為向背,應臨同一帖本。

對比《懋勤殿藏本》,《臨冊》的行格和順序與之有差,書體字勢突出地顯現一種刻意的異樣。如道光時期書論家周星蓮《臨池管見》所評:“古人書間茂密,體勢寬博。自思翁出,章法一變,密處皆疏,寬處皆緊,天然秀削,有振衣千仞,潔身自好光景。”

以歷史縱向眼光看,晉人之豐華艷逸,非明乃唐宋可及。董其昌曾感嘆:“無能追蹤晉、宋,斷不在唐人后乘也。”然而,從1617年繪畫《青弁圖》始,其冠之以“仿臨”之作,無論畫書皆趨一而顯著具有一種孤詣重構或原創與舊范的重疊。

晚明,董其昌憑之文宗地位與輿論主宰,以禪宗為喻,線索性地將歷代畫家劃定“南北宗”。這一武斷辯述,吸引崇尚心學的文人士大夫參與,摹古的儒家致知,為玄學思索取而代之,寫意傳達的靈氣與精髓,優越于精準節制的摹仿與質理明晰的技法,上奉自然的內心是感知世界的終極真實。這一業余主義不可自抑的原創欲望,挾裹士大夫泛道德權威,促成畫派蜂起,灼然開啟一個“以我為法”的寫意時代。

被推為奠基者的董其昌深感爭論和江南書畫家的創作,與初衷南轅北轍。禪機所在是以古人為師,不以自然對觀,在有意味的“摹仿”中,改造一個前所未見的新意象。

這一隱于熟見的微妙默化,百余年間,乏人深考,或賴康雍乾三帝的極度推崇。

滿清皇帝喜愛董書,與其說作為漢儒文化的融入根基和成就,不如說以異文化的眼光發現,隨從心性又風華自足的董書,契合滿人的游牧性格。康熙曾贊道:“其昌淵源合一,故摹諸子輒得其意。草書亦縱橫排宕有致,朕甚心賞。”

延至清中,上好衍及體制,迫得文人士大夫趨尚帖學和董書,傾以溢美之詞。其中謝肇的“合作之筆,往往前無古人”,周之士譽的“六體八法,靡所不精,出乎蘇,入乎米,而豐采姿神,飄飄欲仙”,對于董書的“推陳出新”似有隱悟。

相比之下,西方學術史家高居翰更為敏銳,表述亦準確:“董其昌創造的世界雖新,卻給人一種難以忘懷的熟悉感。古人原作的風格意象依稀猶存,足以與董其昌的改造創新之作交疊,并顯現出來。”

借助西方人的鏡像,重觀董其昌《臨冊》,麟集五家,草行殊制,王敦顛草簡脫之狂,王洽運斤成風之力,王珣詞翰善治之雅,謝萬才器雋秀之致,入思翁腕底,尤如五轡在手,駕熟而合轍,縱肆而發人意氣。

《臨冊》以及董其昌所有的晚年老筆,無不是將古人無可化解的完美線條,重構出新,而最令人敬重的是,在四方鼎沸的晚明,董其昌所緣定最深者,是以之原創力,溝通與遙遠古人的深邃對話,隱然而熟見地將古代疊入現代。

《臨冊》鈐有乾隆御筆、乾隆御覽之寶、乾隆鑒賞、石渠寶笈、御書房鑒藏寶、三希堂精鑒璽、宜子孫、嘉慶御覽之寶。

康雍乾三帝皆書學董其昌,唯乾隆以董的書為宗法,常列于董書于座右,晨夕觀賞。《臨冊》鈐“御書房鑒藏寶”,另《石渠寶笈》記“貯御書房”,即為“列于董書于座右,晨夕觀賞”的顯例。

末幅鈐有藍印“蔣謇長壽”、“青霜道人”二方。蔣謇,字諤士(1913-1972),號青霜道人,齋號青霜館。張大千弟子,少有畫名,后往美國,曾在美國和日本舉辦個人畫展,頗博佳譽。常與黃賓虹、章炳麟、陳三立當世碩學同道交往,嗜集名跡,精于品鑒,出手不凡,故所藏歷代書畫豐碩精絕,上世紀七十年海內外藏中國古代書畫罕有與之相埒者。1971年紐約蘇富比舉辦蔣謇中國古代繪畫收藏專場,38幅(冊)繪畫,薈粹五代宋元明清40余位大家名作,其中元倪瓚《溪山仙館》由王季遷購藏,2009年于首都博物館展出;明吳彬《十六應真圖卷》2009年北京保利以1.6912億元成交,現藏龍美術館。

末幅另鈐有民國著名收藏家、北平市政府秘書長張允中的“允中審定”一印,著名畫家黃君璧的“君璧珍藏”一印。(王春元)

TOP8

保利香港2015春拍 拍賣日期:2015-04-07 LOT號:0492

張大千1946年作 唐人控馬圖 立軸 設色紙本 尺寸:97×45 cm 創作年代1946年作

估價:HKD7,500,000-8,500,000

款識:

丙戌嘉平月寫于昆明湖上,大千居士爰。

鈐印:“張爰之印”、“大千”

說明來源:藏家購于一九九二年,北京國際拍賣會,附購買時的北京市文物鑒定證書

1939年5月,為躲避日機空襲,張大千與黃君璧、張目寒偕游川北名勝。三人從成都出發,沿路新都、廣漢、綿陽、經七盤關至陽平關、劍門諸地,再由朝天驛舟至廣元,飽看明月峽、飛仙閣、千佛崖、皇澤寺諸名勝。每日行程在張目寒<劍門紀游>中有詳細記載。1940年從廣元千佛巖到蘭州,取道赴敦煌,直到1943年11月,張大千才從敦煌回四川成都,張大千整理文物,為洞窟編號,臨摹壁畫276幅。經過艱苦的敦煌修行,張大千對中國佛教藝術有了深刻的體悟,對他以后的繪畫藝術創作產生了極大的影響。

據<張大千年譜記載>1946年12月底,大千離開上海,乘飛機赴北平,仍寓居頤和園萬壽山的養云軒。直到次年1月才因上海畫展之事飛赴上海。居頤和園期間作<醉霜紅葉圖>、<九歌圖卷>、<文會圖>等多幅,此幅<仿唐人控馬圖>亦為此時所作。畫中描寫一片踞高下望的綠色高原,一位紅衣冠服唐人控馬師,正在向后拉控一匹全身烏黑四蹄雪白的雄武駿馬。據傅申教授文章可知,馬身的烏黑,是用一種不發光的檳榔墨,多次暈染而成,所以有一種濃厚的感覺。馬的前蹄騰空,馬尾激烈地搖動著,大千先生把人與馬的姿態形成強烈的張力,使畫面顯得極為生動傳神。若從此畫的風格來看,使人好像看到唐人壁劃一般,是張大千先生在敦煌面壁鉆研之后,才蘊釀出來這般秾麗與清雅并具的風格。

此幅張大千<唐人控馬圖>,1946年創作于北平頤和園昆明湖,此時正是張大千在敦煌臨摹歷代壁畫返回后的藝術精品。歷經3年的壁畫臨摹,使其畫風尤其是人物畫形象為之一變,深得古代壁畫線描之空靈明快,賦色之輝煌燦爛,氣度之高華超邁,筆力之豐厚濃重。他筆下的人物氣息愈加高古,可謂達到了出神入化的地步。此時期人物畫已形成了自己鮮明的藝術特點。大千先生這幅<唐人控馬圖>,與<明妃出塞圖>作于同地,都在北平頤和園。從此畫的風格來看,使人好象看到唐人壁畫一般,是張大千在敦煌面壁鉆研之后,才產生這般濃麗與清雅并俱的風格。畫中描寫一片踞高下望的綠色高原上,一位唐人冠服的控馬師,向后拉控一匹全身烏黑但有白蹄的雄武駿馬。馬身的烏黑,是用一種不發光的檳榔墨多次暈染而成,有一種濃厚的感覺。馬的前蹄騰空,馬尾激烈地搖動著,人與馬的互動姿態相呼應,畫得極為生動傳神。當大千1960年左右為“畫譜”中動物一節作插圖時,曾將此馬的姿態畫入譜中。張大千的二兄張善孖擅長畫各種動物,在養虎畫虎之前,早就精于相馬畫馬。大千早年跟隨他習畫又耳濡目染,因此也精于畫馬。況且大千在甘肅、青海地區時,既有騎馬的機會,又研究中國古代的<相馬經>,所以對唐宋人畫的馬也確實下過苦功,所以對自己畫馬頗有信心。此幅精妙絕倫,視覺效果極佳,堪稱是大千畫馬的代表作。

TOP9

香港蘇富比2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:1512

黃賓虹 溪山深處圖卷手卷 尺寸:28.3×173 cm

估價:HKD6,500,000-8,000,000

馮康侯題引首

鄧芬、陳荊鴻等題跋

引首:

溪山深處。

子和四兄屬篆。丁亥夏月,馮康侯。

款識:

溪山深處。子和先生屬,賓虹寫。

題跋:

〈鄧芬〉己巳庚午間,與黃公樸存話別海上,至今十有八年。比聞此老健在北平,亦以畫為生,既傷其貧,我將同感。憶南游八桂,自蒼梧渡過珠江,時嘗于六榕寺人月堂論畫,有“用墨七色”之說(渴筆濕筆濃墨淡墨焦墨破墨宿墨),且以擅寫宿墨渴筆自鳴得意,足見其獨到處也。樸存耄矣,想造詣當與年益深。丙戌小除夜,陳四兄子和出視其近作〈溪山深處卷〉屬題,昔人有言:水華墨暈,自備五色,非得象外之賞者未足與觀此畫。余更謂未足與論此畫者。文征仲云:看梅道人畫當于密處求疏,看倪高士畫當于疏處求密。而畫者須于疏處用疏,密處加密,使密中見疏,疏中見密。古人論畫以不落畦徑謂之士氣,不入時趨謂之逸格,是不為先匠所拘而游法度之外者。樸存畫能別具手眼,著力意象外,用心筆墨間,以皴法欲其模糊,以鉤點使其分明,故其畫愈模糊處愈覺分明,更渾用水暈墨滓成斯丑惡之美,所謂紛亂無法,法亦無先畫此,毫端索解,人不得非耶。夫成風之技,能致冥通之奇,脫盡縱橫習氣,淡然天真,稱其筆墨,逸宕為上,咀其風味,幽澹為工,能得古人不用心處,若無意為文乃佳。樸存用筆如印泥畫沙,有劍拔弩張之勢,俗流因以熊景星、李斗山并目之,且謂其去垢道人、石溪和尚則遠甚,嘻!不知衣弊缊袍立于狐貉之間,能不恥者,自必體勢雄奇,心情純正,儀表拔出,掩盡寒生酸腐習氣,于人不覺,亦不自覺故也。試極目平野,云黯夜沈,一星如月,叢莽深楚,數點流螢,孤燈熒熒,影搖萬里,皆能令人了然著眼處。吾輩觀畫,當有此想象,質諸鑒賞者,如子和吾兄陳先生于意云何?曇殊芬。丁亥人日,夜雨剪燈,識在蕅絲孔居臥榻之側。

〈陳荊鴻〉憶往歲客居滬上,與黃丈賓虹相友善,結社聯盟,以談藝為樂事。丈嘗語予:吾國書畫同源,書體始于象形,畫之點苔亦即篆之主字。故丈初期繢事喜渴筆焦墨,晚歲則濃厚蒼莽,依然是中鋒著紙,如錐畫沙,乃自謂七十之年始悟宋人畫法,誠可謂“但開風氣不為師”者矣。予歸粵后,甲戌歲秋復束履北游,重過申浦,丈招飲酒家樓,且以詩見贈,句云:千里襄陽泛畫船,苔岑重證舊因緣。琢磨盡力歸吟卷,汗漫江湖作散仙。香島同游如昨日,淞江小別又三年。把杯喜共高樓坐,明月清風不費錢。款款深情躍然紙上,后此國難遽作,天各一方,不復晤面,戰爭告終,予寄詩燕臺,邀約南來,共為文酒之會,顧終不果。今丈且歸道山久矣。此〈溪山深處圖〉乃丈為子和學弟所作,展轉歸劉灤世講得之,屬跋數語,撫卷憮然,真不勝子敬人琴之感也。辛酉始春,七十九叟陳荊鴻。

〈潘小盤〉前輩風流想象中,長縑入手璧球同。閑情坐與山川契,老境爭看筆墨融。莽蒼林巒千澗水,玲瓏亭館萬松風。沉吟并及諸賢跋,翻媿吾疏六法功。賓虹先生吾不及見,芬翁已矣,子和翁,聞在臺病甚,唯康荊二翁時時相見,撫此卷惘然,即題一律以應灤兄屬正。辛酉孟秋,潘小盤。

〈黎心齋〉(詞略,不錄)調寄〈減蘭〉。辛酉秋,為劉灤世好題。心齋八十一歲。

〈任真漢〉(文略,不錄)展卷拜讀,獲益良多。聊綴數語與灤兄識所感。辛酉初冬,任真漢。

〈鄭家鎮〉擦皴點染百千回,深厚華滋畫法開。白石黑林留活水,賓虹妙筆此中來。此余去歲游黃山道上偶占也。過始信峰下后海赴云谷寺,雜花生樹,澗水淙淙,奇峰插天,石徑迂回,頓憶賓虹先生積墨點染之法,非師造化,不克有此也。新安畫派亦名黃山畫派,始于明末李流芳諸子,賓虹先生,安徽人也,嘗見其閑章“黃山山中人”,可知畫法雖與新安諸子一脈相承,然外師造化,物游遷想于黃山勝境,感受更深,畫沙殞石,書法入畫,皴擦點染,開新眉目。此卷蒼莽清麗,筆精墨妙,當為賓虹先生得意之作。辛酉冬,家鎮拜觀于并識,以應灤兄大雅之屬。

鈐印:(各家具鈐印一至四方)

藏印:(“百葉館”及“梅潔樓”藏印各二至五方)

說明上款:“子和”即陳子和(1910-1984),廣東順德人。自幼習詩寫書,曾任廣東云浮、臺山等縣縣長,后定居臺灣,一九五三年與陳定山等創設“中國藝苑”。

注:黃賓虹以“溪山深處”題此卷,故盡棄手卷構圖起于林巒云煙,終以江湖泛棹之常例,自首而尾,數十次點畫,并染以青綠赭石諸色,造得崇山峻嶺、密不透風之整體面目,竟有幾分北宋山水撲面而至的雄健氣勢。只留得一徑于紅葉蒼松間,引觀者得以入溪山深處,別有洞天:主人端坐廳堂,前有石橋回廊,二三仆童往來其間,更有可撐舟之溪流穿行,恰似桃源。林徑繼續,隱滅于群山間,似無通于外界。賓翁曾數次以“溪山深處”為題作畫,多為立軸,亦見扇面,手卷最少,其中一幅題“溪山深處,以蜀中廣安天池寫之”,也許蜀中山水正是畫家此山水母題之靈感來源。一九三二年,黃賓虹坐輪渡入蜀,為時兩月有余,途中朝夕所見,林巒煙雨,隱顯出沒,無不摹寫置于畫囊,其時所作紀游詩“萬壑深陰卉林稠,黛螺濃影潑滄流;丹黃幾點蕭蕭葉,白帝城高易得秋”與本卷情境甚為洽合。

本卷無年款,據鄧芬跋中所記“丙戌小除夜,陳四兄子和出示其近作〈溪山深處卷〉”,應為其一九四六年所寫。細讀此畫,筆筆中鋒寫成,乃至用色,亦以筆尖畫就,正是當時賓翁畫學研究宋畫之中心議題,于反復點畫中得渾厚深沉,避免明后繪畫薄弱之病。至一九四七年,其創作“擬由北宋漸入逸品,老而彌淡,不流空疏”則又是一變矣。

卷后鄧芬題跋可引為賓翁知音之言,至為難得。所謂“以皴法欲其模糊,以鉤點使其分明,故其畫愈模糊處愈覺分明”,所謂“體勢雄奇,心情純正,儀表拔出,掩盡寒生酸腐習氣,于人不覺,亦不自覺故也”,由畫而人,皆鞭辟入里之論。“云黯夜沈,叢莽深楚,數點流螢,影搖萬里”,更有惺惺相惜之情。

此卷初由陳子和珍藏,陳氏請得馮康侯篆題引首、鄧芬題跋;后遞藏于“九華堂”劉灤、“梅潔樓”羅氏等處,陳荊鴻、潘小盤、黎心齋、任真漢、鄭家鎮等香江書畫文藝界名宿先后跋于卷尾。

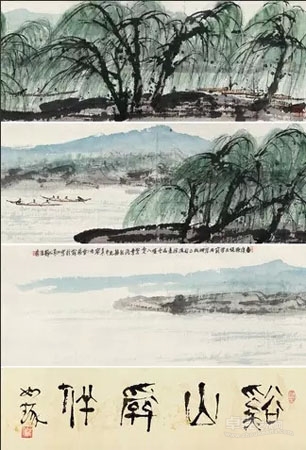

TOP10

保利香港2015春拍 拍賣日期:2015-04-06 LOT號:2310

崔如琢2012年作 溪山為伴 尺寸:畫37×287.5 cm 創作年代2012年作

估價:HKD6,200,000-7,000,000

出版

《崔如琢大觀》第三卷,故宮出版社,2014年,第168頁至169頁。

題識:春溪繚繞出無窮,兩岸柳樹正好風。恰是扁舟堪入處,鴛鴦飛起碧流中。壬辰寒冬小雪后,如琢憶寫江南于靜清齋。

鈐印:心源、崔如琢、筆底煙云

引首:溪山為伴。如琢。

鈐印:試看筆從煙中過、崔如琢

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號