《稍息》系列

1974年的全國美展中,曹國昌以富有海南生活氣息的木雕《海島民兵》入選。

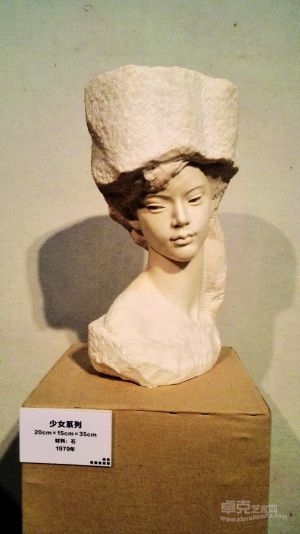

1979年全國美展二等獎作品《少女頭像》被中國美術館收藏,這里展出的是復制品。

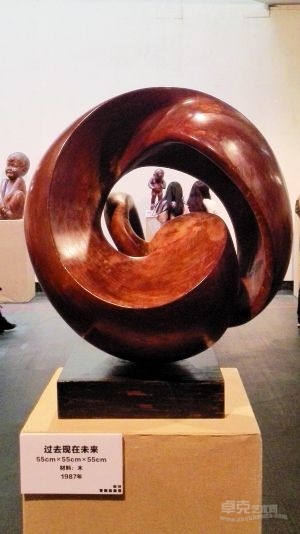

第七屆全國美展獲獎作品《過去現在未來》用雕塑的形式思考時間,在當時引起相當的爭論。

采寫 信息時報記者 馮鈺

2015年3月6日,“歧徑——曹國昌雕塑展”在廣州美術學院美術館(昌崗)開幕,展期將持續一周。著名雕塑家曹國昌不僅在雕塑創作方面成果累累,多次入選全國美展,而且廣州美術學院裝飾藝術材料與形式研究方面的研究探索有著深厚的影響。

普通觀眾更熟悉曹國昌的名字,是從他所主持完成的那些大型公共雕塑作品之中——例如2004年完成的,為廣東省東江——深圳供水改造工程紀念園創作的主題雕塑《生命之源》;2005年為澳門新體育館創作的總高18米的大型城雕《揚帆》等。曹國昌還曾主持設計施工廣東省檔案館整體藝術工程。

人格精神熔鑄雕塑作品

“曹國昌先生是文革前期在廣美雕塑系畢業的,他們這一代藝術家有扎實的基本功,良好的學院精神,同時又經受了時代的考驗。”廣州美術學院院長黎明這樣對我介紹。黎明告訴我,1968年秋,曹國昌被分配到武漢市工作,為了與比他晚一年分配到海南工作的妻子——雕塑家曾秀瓊團聚,曹國昌由武漢調到當時偏僻落后的海南島,在一家印刷廠從事書籍和包裝裝潢設計工作,不但環境艱苦,而且根本無法搞雕塑專業創作。但正是由于在海南島7年的艱苦生活,使曹國昌有條件廣泛接觸和熟悉海南島所盛產的海棠、花梨、酸枝、柚木等優質木材,萌生了搞木雕創作的熱情。

“當時他搞木雕只能說是業余創作,因為他主業工作還是做書籍裝幀,但就是在那樣艱苦的條件下,他搞了很多創作,毫不蹉跎,在全國美展嶄露頭角。”黎明說,早在1974年的全國美展中,曹國昌就以富有海南生活氣息的木雕《海島民兵》入選,5年以后,又在1979年慶祝中華人民共和國成立30周年的全國美展中,以木雕《少女頭像》榮獲全國美展二等獎。緊接著在1984年的第六屆全國美展中,曹國昌又以天真活潑、憨態可掬的木雕《兒子》榮獲優秀獎。第七屆全國美展中他的抽象作品《過去現在未來》更引起了學界討論。這幾件代表作,這次都在展覽中以原作或復制品的形式出現,讓觀眾一飽眼福。

著名雕塑藝術家潘鶴曾撰文評論說:“從曹國昌雕塑作品中可以看到:屬于他早期的作品多為木雕,以‘青春’為題材,著意表現積極、健康和向上的生命力。藝術手法屬于寫實的類型。進入中年的作品在思想精神性方面則著意探尋人與自然,時間與空間的關系。雕塑的材質也更具多樣性。藝術造型手法既可具象又能抽象,作品在文化內涵和藝術審美品味等方面日臻完美到位。曹國昌的雕塑作品,是其生命的延續和人格精神熔鑄的體現。”

黎明院長同樣也是一位著名雕塑家,他風趣地說:“我們那時候學雕塑的人,看到廣東有這樣的雕塑家,都想著一定要到廣東來。”

工藝美術不應該被現代設計吞沒

黎明院長告訴我,廣美裝飾藝術系在全國范圍內看來力量很強,這離不開曹國昌以及他們那一輩藝術家所做的鋪墊,“使得工藝美術與現代設計相結合,而不是被現代設計所吞沒”。黎明說:“我們的工藝美術系在全國最早展開對材料的研究。我們的工藝美術系扎根于華南,對潮州木雕,對潮繡,對石灣彩陶等本地工藝美術語言都一直保持關注,很早就進行了材料性的教學。這一點可能也跟曹國昌主政時的主張也有關系。”

中國美術家協會壁畫藝委會委員齊喆教授在這次展覽中做了大量的工作,包括整理了曹國昌藝術年表,對于曹國昌對材料與形式的持續關注,他深有了解。齊喆說:“曹老師2002年在廣東美術館辦過一次個展,展覽的題目就是《材料和形式》,關于材料和形式的研究是在他個人創作和教學研究中貫穿的主要脈絡。從平面的材料比如說釉上彩、巖彩、漆藝到立體的金屬工藝、陶藝木雕,纖維等等,在全國的藝術教學教育的學科里面我們是對材料教學涉及面最廣的。當然,這不是一種唯材料的教學方式,而是在材料和形式及所表達的內容和所陳列的空間環境之間尋找一種對接。這種思路同時也是現代藝術中很重要的一條創作思路,所以你說對當代藝術創作有沒有影響?我覺得潛移默化是有的,我們裝飾系在上世紀90年代末到本世紀初產生了許多非常優秀的學生,其中有在造型學科獲得金獎的,也有在當代藝術中發展非常好的,比如藝術家曹斐。她的畢業創作是一個影像藝術,這在那個時候是非常超前的,在別的系科里很難接受,但曹老師支持她。事實證明最后那件作品是我們美院的留校作品,所以曹老師的個人創作理念是很超前的,他的教學理念也是非常超前并且行之有效的。”

從裝飾藝術到公共藝術

上世紀80年代,中國曾產生了一次裝飾藝術與公共藝術的高潮,藝術家們使用“裝飾”這樣溫和的詞語來掩護之前被視為洪水猛獸的形式主義探索,這種探索在“北京新機場壁畫”出現之后震動全國。齊喆認為,曹國昌的藝術探索與這一大背景完全吻合。“新機場壁畫到今天有35年的時間,這三十五年來,中國新壁畫復興運動的真正高峰還是80年代中期以前,今天有人看低裝飾,我覺得裝飾有好的裝飾和低端的裝飾,曹老師貫徹的是一種高端的裝飾的理念,不僅僅是形式和材料的關系,它同時也附加了藝術家的理念,我不相信一件作品是純形式或者純材料的,那也是我們非常忌諱的一件事,藝術家在投入長期的精力來創作一件作品的時候已經非常嚴謹地附著了他所有的理念——他對這個時代的判斷,他和這個時代的關系,完全脫離是不可能的。”

“應該這么說,在北方轟轟烈烈做這些事情的時候,在我們南中國的廣州美術學院也同時開始了對公共藝術的探討,而且事實上,曹國昌是南派工藝美術的真正的學科帶頭人,他在早期就以雕塑家的身份介入到公共雕塑這一塊。”齊喆解釋說,“我們裝藝系的教學理念,一是傳統手工藝的當代傳承,另一項是開發傳統的裝飾材料、裝飾語言的當代演進,然后用新形式、新題材、新材料介入到現代室內外空間里。這不就是我們今天提的公共藝術的范疇嗎?雖然今天的公共藝術概念有一定的爭論,我們不去具體提它,但我們所做的探索是相通的。”

策展人說

樊林:

從作為藝術教育家的角色中,我們看到曹老師主持工作的最初幾年,“裝飾藝術”專業形成的多維向發展,其結果是貢獻了許多不同努力方向的藝術家,他們活躍在各個不同的藝術領域。這是與曹老師的寬闊思路聯系在一起的。曹老師關于工藝美術系裝飾藝術設計專業進行教學改革的整體思路,通過論文《走在邊緣——裝飾藝術設計專業教學》闡釋得非常透徹。這個時期,曹老師是以雕塑藝術家的身份進入設計領域、設計教學領域,由于之前多年與“工藝美術”行當的藝術家、師傅、工匠打交道,曹老師擅長把握大眾審美與藝術界審美之間的“界限”,成功地尋找到一些切入點。在教學的同時,曹老師完成大量重要的公共藝術創作,恰恰是憑借這樣的獨特基底。

陳侗:

“裝飾雕塑”是曹國昌九十年代從創作和教學實踐中總結出來的一個形式概念,也是我們研究他的作品的一個指引。當藝術家本人用“歧徑”來為此次展覽命名時,我們隱隱約約感到,他的探索方向不止于裝飾雕塑。

盡管自六十年代就投身“工藝美術”,曹國昌卻始終沒有離開雕塑,唯有“裝飾雕塑”這個將身份模糊化的概念使他看上去顯得有些不安分。有人說“雕塑”是形容詞,但在曹國昌那里好像“裝飾”也是形容詞。我們不說他背叛了什么,又覺得似乎有某種力量在推著他走向一個岔路口。這是時代的力量,又或者是來自創造力最底層的對生活的呼喚。就像上世紀初那些杰出的裝飾藝術大師一樣,曹國昌在八十年代的創新氛圍中感受到了形式美中蘊含的現代氣息。布朗庫西或亨利·摩爾如幽靈般地向他傳授抽象的秘訣,愛斯基摩人的木雕又讓他始終貼近民間藝術。廣泛的吸收不僅讓藝術家對觀念的形成有了自覺的要求,也讓材料進入了觀念的范疇。在曹國昌的作品前我們究竟是被形式感化還是被材料征服?說到底,它們都屬于“徑”的分岔,我們該是被他勇敢地一直往前走的精神打動了。

曹國昌的作品面目豐富,不同類別之間形式相互穿插、滲透 。就像樹干分出很多小枝一樣,“少女"或“兒子”的形象從寫實到夸張、變形已構成形式平面的一重關系,隨后藝術家又從中分別伸展出“木雕的形式”和“材料的形式”兩個分枝,這是形式在觀念的平面層再次分為兩個朝向的復雜關系,它們的細微差別剛好對應了藝術家創作和教學實踐的不同階段:八十年代之前的“工藝美術創作”還處于形式的孵化期,但曹國昌已經接觸并感悟到“材料”的靈性(這多虧了他同樣體現為“歧徑”的生活經歷,特別是在海南的歲月,在那里,他與木頭結下不解之緣);九十年代回學院從事教學,他帶著激情和使命感走到了大文化環境之下傳統與創新相碰撞的分岔路口。尋找規律,形成概念,將二者進行融合之后,他在“裝飾雕塑”的概念中又展開了關于創作動機、既定空間和純形式研究的陳述,我們因此也看到了他在公共藝術領域所取得的成就。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號