---------關(guān)于文化誤讀的話題

討論人員:張穎川、熊宇、張發(fā)志

張發(fā)志:近年來,人們對傳統(tǒng)文化的關(guān)注逐漸升溫,這既是大的趨勢,也是必然。但是,當(dāng)我們重溫傳統(tǒng)的時候,卻發(fā)現(xiàn)許多問題。其中,最大的問題是,我們已經(jīng)看不懂文言文了,這幾乎是繁體漢字定格以后,在傳統(tǒng)文人那里從未有過的事,于是,當(dāng)我們再拿起文言文的時候,就必然要借助于解釋,雖然,古人讀書也借助于“注”“疏”等,但其中的差距畢竟不可同日而語。因?yàn)椋覀兘裉煲苍S連一些常識也可能會弄錯。比如,我最近看的牟世金版《文心雕龍》就發(fā)現(xiàn)有很大問題。我當(dāng)時有個很強(qiáng)烈的感受是,這個人對傳統(tǒng)文化的了解和理解,實(shí)際上并不是很深。

張穎川:作者可能是40年代以前出生的吧?

張發(fā)志:牟世金這個人我并不了解,后來還查了下他的簡歷,他28年出生,89年去世,也就說他價(jià)值觀形成的時候應(yīng)該是在50年代,而那個年代恰恰是政治領(lǐng)銜的年代。那時的學(xué)者,普遍的一個問題是,用唯物主義的觀點(diǎn)來看待和評判中國過去的傳統(tǒng),當(dāng)然,我現(xiàn)在已經(jīng)無法理解為什么那時會把唯物主義定義為正確的,而把唯心主義定義為錯誤甚至是反動的。因?yàn)椋瑢ξ襾碚f,無論什么主義都只是理解事物的一種方式一種角度而已。重要的是你的解釋是否符合作者本來的意思,當(dāng)然,也許,就在我們試圖去還原作者本來意思的時候,誤讀就已經(jīng)產(chǎn)生了,但這和用一種認(rèn)識方式去評判原著的出發(fā)點(diǎn)是截然不同的。所以,我覺得在看一本古代文獻(xiàn)的時候,最重要的態(tài)度是,你不僅要跟著那種上下文關(guān)系和思路去理解這個字,還要理解同一個字在其他文獻(xiàn)中是什么意思,如此,也許才能相對準(zhǔn)確的把握住他本來的含意。如果直接就用我們今天的觀點(diǎn)對這個東西進(jìn)行評判,不但批評毫無價(jià)值,就連贊揚(yáng)也毫無意義。聯(lián)系這個思路我們來看西方的翻譯書的時候,也會發(fā)現(xiàn)這種問題,沒有辦法,當(dāng)你自己不能很專業(yè)的理解原文的時候,你就會受到翻譯家的影響。比如我們隨便說個“靜物”這個詞:“靜物”這個詞英文原文是still life, 直譯是“寂靜的生命”或“永恒的生命”的意思。

張穎川:我還真的從來都沒有注意到我們中文的“靜物”一詞在西方英語中的表述是“still life”,美術(shù)界的“靜物”概念是從西方引進(jìn)的,國內(nèi)美術(shù)界一直都是這樣翻釋的嗎?

張發(fā)志:對,一直都是用的這個,但是我們國家的翻譯是“靜物”,著重點(diǎn)在“物”上面。

熊宇:確實(shí)是這樣,我以前也有這樣的經(jīng)驗(yàn)。我們在翻譯西方著作時會遇見一些詞是沒有辦法用漢語和英語直接對應(yīng)的,這樣一來本身兩種語言互譯的時候就會產(chǎn)生很大的歧義,比如張發(fā)志剛才舉那個“靜物”的例子,就很典型。不管是看文字作品還是視覺的作品,一定要盡量回到作品當(dāng)時的語境,特別是藝術(shù)史上的重要作品,一定要看當(dāng)時的社會環(huán)境和創(chuàng)作者的時代背景,才能感受到作品真正的意義。如果拋開環(huán)境和歷史語境來閱讀作品我覺得很多東西都會被誤讀。

張發(fā)志:是的,對于一個懂英文的人來說,still 有“不動的,寂靜的意思,也有仍然,持續(xù)的意思,life是”生命,生”的意思,總之,無論怎樣,也沒有“物”的意思。”永恒的生命”或“寂靜的生命”的文化背景更多是在“精神”層面,而“靜物”這個詞是“物”的概念,這是完全是不一樣的。從這里出發(fā),我們再來理解西方歷史上的“靜物畫的時候”,我相信,體驗(yàn)就大不相同了。

熊宇:而且不同的國家民族各自的傳統(tǒng)文化和思想各不相同,各有區(qū)別,這種區(qū)別造成每個民族產(chǎn)生的思想和文化都有其語言背景。其實(shí)文化并沒有說某種文化就一定比另一種文化優(yōu)秀,但如果站在我們自身的文化立場上,不看別人的歷史文化背景,那絕對會有很多誤讀會產(chǎn)生很多的歧義,這些歧義多年不修正就會流傳下去,很多年后人們甚至?xí)l(fā)現(xiàn)這種歧義變得理所當(dāng)然。今天我們和西方文化機(jī)構(gòu)打交道,你會發(fā)現(xiàn)他們在閱讀我們的藝術(shù)作品時,同樣也會誤讀。很多時候他們也是站在他們自身的歷史文化上來閱讀我們。所以我覺得做一個展覽,或一個學(xué)術(shù)討論之前,應(yīng)該先做一個學(xué)術(shù)背景的介紹。比如今天我們談?wù)撃臣髌坊蛞粋€話題,我們自己當(dāng)然會有一個專業(yè)知識背景方面的上下文,自己自動就會對其有個簡單的注釋。但其他的人沒有進(jìn)入過這樣的語境,就會覺得理解起來會有障礙,而當(dāng)人在理解上遇到障礙的時候,自然而然就會在自己以往的經(jīng)驗(yàn)記憶里面去尋找理解的基礎(chǔ),而這正是文化誤讀的源頭。

張穎川:你們兩人今天談?wù)摰脑掝}比較深刻啊,涉及到諸多方面:首先一個方面是我們今天閱讀自己本土民族的傳統(tǒng)歷史文化時遇到的語言文本交流的實(shí)際問題。南朝劉勰的《文心雕龍》是我國古典文藝?yán)碚摰慕?jīng)典著作,我們傳統(tǒng)藝術(shù)理論的一座高峰,歷經(jīng)一千多年,無人翻越它。你們川大中文系有一名著名學(xué)者,楊明照先生,被尊稱為國內(nèi)“龍學(xué)”泰斗。他1958年出版了首部專著《文心雕龍校注》,這本書當(dāng)時在海內(nèi)外包括日本在內(nèi)的學(xué)術(shù)界中獲得很高的聲譽(yù),至今都定位為《文心雕龍》現(xiàn)代最好的校注版本。我沒有這個研究方向,也沒有像張發(fā)志那樣仔細(xì)閱讀的體驗(yàn)。不過我和你們不是一代人,我是50年代出生的,高校77級的中文系畢業(yè)生,閱讀古代典籍,除了一些看不懂的“字”“詞”需要翻閱注釋外,一般都不看釋文,盡可能通過自己反復(fù)閱讀原文理解。當(dāng)然這和我家里有一個漢語言史的教授有關(guān),但還有一個主要的原因,就是好多上個世紀(jì)特別是60年代后出版的古籍注釋文帶了較多的當(dāng)年文化革新痕跡,張發(fā)志手中那本《文心雕龍》校注書是80年代出版的,與楊明照先生30年代研究50年代出版的可能會不一樣,沒有看過那本書,具體的不敢妄評。不過從中引發(fā)思考一個今天我們都要面對的事實(shí):上個世紀(jì)的中國社會處于大革命熱潮中,五四新文化運(yùn)動以來,我們國內(nèi)知識分子為尋求民族振興富國強(qiáng)盛的道路,以西方文明為進(jìn)步標(biāo)準(zhǔn),滿腔熱情地革新民族傳統(tǒng)文化,從各個領(lǐng)域全面改造本土文化,全面學(xué)習(xí)西方文化。這種改造學(xué)習(xí)的方式基本上是盡可能地加快速度和“拿來主義”式的,當(dāng)年新文化運(yùn)動領(lǐng)袖胡適倡導(dǎo)白話文,撰寫《白話文學(xué)史》,那一代人就推翻了二千多年歷史的文言文,由此造成我們這些不懂文言文的后代看自己民族的經(jīng)典書十分吃力,不得不借助釋文,而釋文自身有時代烙印,帶有這個語言文本當(dāng)時當(dāng)?shù)噩F(xiàn)場語境表述特點(diǎn)。當(dāng)年我們讀書時,老師就在提醒要用批判的眼光看大革命時代的古籍“注解”釋文,不同時代的相互“差異”和“誤讀”是必然的。

成都抗日時期創(chuàng)辦的《戰(zhàn)時后方畫刊》12-13期封面

“約定俗成”是語言學(xué)的一個重要原則,語言文字的表述形式和對歷史的理解闡述方式隨時尚生活時代文化精神交流的實(shí)際要求變化而變化。重要的是身處于不同時代生活中的人的文化精神及隨之發(fā)生的交流習(xí)俗在不斷發(fā)生變化,我曾經(jīng)編修撰寫過《成都美術(shù)志》,查閱了好多20世紀(jì)史料,《成都美術(shù)志》還專門設(shè)立了“教育”一章。記錄了本土早期美術(shù)教育現(xiàn)狀。

熊宇:《成都美術(shù)志》我沒看過,但早期美術(shù)教育的問題很有意思。

張穎川:上個世紀(jì)初興起的國內(nèi)學(xué)校美術(shù)教育體系是完全按照西方模式建立起來的。辛亥革命后,1912年蔡元培出任南京臨時政府教育總長,作為近代中國文化界的卓越先驅(qū)者,他視教育為救國的基本途徑,提出了一個著名的徹底革新傳統(tǒng)的“五育并舉”教育方針,即軍國民教育、實(shí)利主義教育、公民道德教育、世界觀教育、美感教育。其中對國內(nèi)現(xiàn)代美術(shù)發(fā)展最有影響的是美感教育。 蔡元培先后進(jìn)行“以美育代宗教說”的演講,發(fā)表《文化運(yùn)動不要忘了美育》的文章,并于1918年在北京支持創(chuàng)建了我國第一所公立美術(shù)學(xué)校,北京國立藝術(shù)專科學(xué)校。到30年代,全國各地的美術(shù)專門學(xué)校,藝術(shù)專門學(xué)校就已經(jīng)有幾十個了,其中擔(dān)任主要教學(xué)的老師一般都是從西方留學(xué)回來,或者是到上海、北京學(xué)習(xí)的畢業(yè)生。比如我們四川美術(shù)專門學(xué)校老師,多數(shù)是從上海回來的畢業(yè)生,他們在教學(xué)中都把西畫的素描、色彩和寫生等作為學(xué)校新美術(shù)教育的主要內(nèi)容大力推廣。顯然,這些在現(xiàn)代“美育”精神指導(dǎo)下興辦的學(xué)校美術(shù)教育一開始就帶有改舊換新的社會革命參與熱情和干預(yù)責(zé)任。我在《成都美術(shù)志》中專門收錄了這樣一段史料:1921年12月,成都高等師范學(xué)校手工圖畫專修科師生與該校其他部的教員、學(xué)生成立“美術(shù)學(xué)會”。這是成都最早的美術(shù)社團(tuán),成立大會在成都高師圣公堂舉行,會場氣氛異常莊嚴(yán),大會儀式嚴(yán)肅,首先樂器演奏,然后成員唱國歌,向國旗行三鞠躬禮。會長楊伯欽在演說中說:“現(xiàn)在我們組織這會要有改造的作用,一方面使一般人養(yǎng)成美的觀念及美的環(huán)境,我們每年可開次展覽會,拿一般人的審美漸次喚醒起來,那么中國就有進(jìn)化的一天了。”上世紀(jì)初的美術(shù)界最活躍最有影響的活動很多都是學(xué)校美術(shù)專業(yè)的老師和學(xué)生的展覽會和寫生活動。我不懂翻譯,不知道是誰第一個把“still life”翻譯為“靜物”的。如果把“靜物”這個詞放到當(dāng)年的中國社會實(shí)際現(xiàn)狀中,放到當(dāng)時當(dāng)?shù)孛佬g(shù)活動的文化背景里,可能可以理解那個“物”的意思。一大片被西方列強(qiáng)打得衰敗不堪四分五裂的國土,國民關(guān)于科學(xué)救國、實(shí)業(yè)救國的呼聲很高。那一時期的中國需要工業(yè),需要鐵路、需要鋼筋水泥鑄造的橋梁,還渴望飛機(jī)、大炮等,甚至包括最基本的“吃飽飯”的愿望。20世紀(jì)初以西畫畫理為主的新學(xué)校美術(shù)教育對于清未文人書房中沉浸于筆墨韻戲的中國畫壇來說,對于具有“天人合一”“似與不似”“形神兼?zhèn)?rdquo;文化傳統(tǒng)的中華民族來說,肯定是一場史無前例的,重新開啟重新看待人與物人與自然關(guān)系的視覺藝術(shù)大革命。美育開放了人的審美感性感想,西畫的色彩與造型在當(dāng)時的中國畫家看來,比傳統(tǒng)山水畫、花鳥畫更能接近自然物質(zhì)的真實(shí)世界,更方便于描寫自己個人眼睛所看到的現(xiàn)實(shí)生活中的人與物,由此抒發(fā)由現(xiàn)實(shí)場景產(chǎn)生的人的真情實(shí)感也更加直接有力。當(dāng)然這么快速發(fā)展的美術(shù)學(xué)校的教育不可避免地會有“粗糙”。20世紀(jì)國內(nèi)各種革命運(yùn)動、革命戰(zhàn)爭和革命建設(shè)一個接一個,一浪高一浪,一波接一波,而一開始就以宣傳啟蒙社會革新為功利責(zé)任的中國現(xiàn)代新美術(shù),始終處于各歷史時期革命運(yùn)動的風(fēng)口浪尖上,表現(xiàn)反映現(xiàn)實(shí)生活具有唯物主義思想精神的現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)思潮成為革命美術(shù)的主流。到1949年后,美術(shù)界全盤學(xué)習(xí)蘇派,美術(shù)活動以為工農(nóng)兵大眾服務(wù),為社會主義服務(wù)為宗旨,正是我們中國社會革命歷史文化發(fā)展的必然趨勢。50年代至70年代的主流畫種還有年畫、連環(huán)畫、漫畫,這些人民群眾喜聞樂見,社會宣傳效果又快又好的繪畫形式長期受到新中國黨和人民政府文藝政策的扶持和推廣。記得我剛到畫院跟胡仁樵老師學(xué)素描時,一位老師曾經(jīng)對我說,蘇聯(lián)契斯恰柯夫的素描體系講究塊面結(jié)構(gòu),一般人容易掌握,好學(xué)。

熊宇:但是張老師,根據(jù)我們自己多年學(xué)院素描繪畫的深刻體驗(yàn),其實(shí)蘇聯(lián)契斯恰柯夫的素描體系并不容易掌握。

張穎川:真的啊,又是差異的誤讀。當(dāng)時在我們的頭腦中,感覺凡蘇派的就有無產(chǎn)階級人民藝術(shù)精神,而人民性的文化藝術(shù)形式在學(xué)習(xí)掌握上就不應(yīng)該太難。社會主義現(xiàn)實(shí)主義這個藝術(shù)理論概念是直接從蘇聯(lián)拿過來的,車爾尼雪夫斯基以費(fèi)爾巴哈唯物主義為原則基礎(chǔ)寫的《生活與美學(xué)》一書,在“文革”后我們讀大學(xué)的時候還是學(xué)院藝術(shù)理論課的必讀經(jīng)典,我閱讀這本書就感覺通俗易懂。

熊宇:剛才說的,讓我想起一個事,比如談到民國時代學(xué)院的建設(shè),我最大的感覺就是當(dāng)時建個學(xué)校,學(xué)校的架子搭起來了,但是它的教學(xué)核心其實(shí)是按照我們國家當(dāng)時的知識分子自己對西方文化的理解來建立的,就是說這種體系的建立本身就存在有一個文化間的隔閡,會有一個誤讀。

戰(zhàn)時后方畫刊6期-梁正宇木刻《寒衣》-

張穎川:你說得有道理,我一直認(rèn)為民國初年到國外學(xué)習(xí)西方美術(shù)的人不少,而那一時期現(xiàn)實(shí)主義并不是西方美術(shù)的主流,但國內(nèi)最終以徐悲鴻的現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)思想為主流,而不是劉海粟、林風(fēng)眠等人的藝術(shù)主張,這是中國本土自身歷史的原因,與藝術(shù)家個人沒有關(guān)系。貧窮落后的中國人需求現(xiàn)實(shí)主義、唯物主義精神,需要科學(xué)技術(shù)。當(dāng)年胡適關(guān)心中國之急需的適用主義思想很有影響。

張發(fā)志:這就是最大的問題,自己的文化丟了,學(xué)西方,又是只撿自己“需要的”學(xué)習(xí),也許“不需要的”才是西方文化的精髓,現(xiàn)在看來,我們今天已經(jīng)開始為這種急功近利的實(shí)用主義態(tài)度付出代價(jià)了。

熊宇:在當(dāng)時看來科學(xué)這個東西才是符合我們時代需要的。

張發(fā)志:那時,對科學(xué)的認(rèn)知更多是指科學(xué)技術(shù),這是符合時代需要的。從社會學(xué)的層面,科學(xué)有客觀的看待事物發(fā)展規(guī)律,并且做出系統(tǒng)的,有理有據(jù)的研究的意思,里面包含有尊重的意味。而那時,他們提出“全盤西化”顯然就不那么科學(xué)了。所以,他們那時理解的科學(xué),其實(shí)也是一種誤讀。

熊宇:前段時間看微信訂閱號設(shè)計(jì)號,其中有一條是“最受國際認(rèn)同的幾十個中國圖像”,你就會發(fā)現(xiàn)這個圖像非常符號化,比如石頭獅子,比如旗袍等。你會覺得很多時候很多人都會覺得這樣的文化圖示代表中國。

網(wǎng)絡(luò)上具有強(qiáng)烈中國元素色彩的圖片

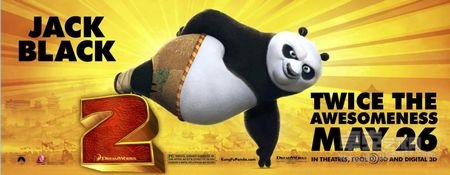

張發(fā)志:是的,你看《功夫熊貓》比中國拍得還中國。

熊宇:在我們的傳統(tǒng)文化里《論語》《四書五經(jīng)》有自己的美學(xué)思路,只是說這種美學(xué)和我們現(xiàn)在流行的文化并不一樣,不是一種表象,不是畫面的絢麗,而是一種背后思維的美學(xué),在中國傳統(tǒng)繪畫中這樣的例子很多,而這種非常中國的感覺西方人就不是很了解。我曾經(jīng)遇到一個例子,我們美術(shù)館來了一個荷蘭的策展人,他初次來到中國,到我們這里看展覽。當(dāng)時有很多畫,有一件我記得是傳統(tǒng)水墨畫的荷花。我們當(dāng)時問他感覺如何,我也想知道一個當(dāng)代藝術(shù)的西方策展人如何看待這樣的中國傳統(tǒng)作品。他就說作品如果有強(qiáng)烈的情緒會更好,接著就舉到了梵高的例子。我就感覺他對我們的傳統(tǒng)文化不大了解,后來給他解釋了作品的背景,他聽了之后很快就理解了。那次看展給我?guī)砗艽蟮挠|動,一個有文化背景的人往往是從他的文化角度和知識結(jié)構(gòu)來理解和解讀這個作品,他其實(shí)并不是故意要帶偏見,而是因?yàn)樗_實(shí)不懂背后的故事。今天比如我們看到西方的一些藝術(shù)機(jī)構(gòu)解讀中國的藝術(shù)品,很多時候會發(fā)現(xiàn)他們是帶著他們的知識結(jié)構(gòu)來看我們,如同我們看他們一樣。

電影《功夫熊貓2》充滿中國元素和好萊塢風(fēng)格

張穎川:除了要面對我們自身的文化歷史變遷,面對今天的文化與昨天以至兩千來的傳統(tǒng)文化的差異以外,還有一個如何看待東西方文化差異的問題,我很喜歡西方一個哲學(xué)家,哈貝馬斯,他被世界公認(rèn)為是“當(dāng)代最有影響力的思想家”。他有一個“交往理論”很受歡迎,注重以語言為中介的沒有強(qiáng)制權(quán)力的交流互動,這個交往互動的基本出發(fā)點(diǎn)就是承認(rèn)差異,包括各個專門系統(tǒng)的差異,東方與西方文化的差異。

張發(fā)志:這是很理想的觀點(diǎn),個人要做到相對容易,但要求一種在經(jīng)濟(jì)和政治推動下的強(qiáng)勢文化保持謙遜就太難了。但這的確是一個偉大的理想。

張穎川:如果哈貝馬斯的“交往理論”在全球化語境中受到了熱烈關(guān)注,就表明當(dāng)下世界強(qiáng)勢文化話語霸權(quán)正在遭遇挑戰(zhàn),人的個體個性本真自覺訴求正在獲得尊重,不同地域文化傳統(tǒng)多元化現(xiàn)象正在得到關(guān)注。所有理論思想創(chuàng)造性提出的動力都來自于人的現(xiàn)實(shí)生活存在的需求,雖然是相對意義概念,但有實(shí)際實(shí)踐價(jià)值。認(rèn)同當(dāng)今多元化個性化的差異與誤讀,自然就可能接納真實(shí)性、正確性和真誠性的社會互動交往行為的呼吁需求。正如我們現(xiàn)在能夠心平氣地議論《文心雕龍》版本的釋文話題,熊宇愿意向荷蘭策展人細(xì)心解說中國的傳統(tǒng)水墨畫,對方也在認(rèn)真傾聽和理解,這樣在差異背景下的互動交流都是真實(shí)積極有效的。

左:盛邦 張穎川 熊宇 張發(fā)志

文章首次發(fā)表與《1314》雜志第36期

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號