作者:中華書畫藝術(shù)研究院院長 段俊平

書法的傳承是必須的,但是在漢字承載的功能發(fā)生巨變后,在互聯(lián)網(wǎng)時代,書法的時代變革也必須要提到日程上來,遵循于傳統(tǒng)書法的美學(xué)基本元素不變的前提下,書法必須要適合時代的特有屬性,任何藝術(shù)必須具有時代性,創(chuàng)新也是藝術(shù)生命力延續(xù)的必要條件,書法的“時代性”前幾年在學(xué)術(shù)界早已被討論過,書法藝術(shù)中的時代性盡管也被一些理論家談及,但現(xiàn)在已多半不愿說起,用西方理論闡釋中國傳統(tǒng)藝術(shù)的那股熱潮似乎已經(jīng)過去,用抽象形式創(chuàng)作書法的大潮也悄悄逝去,大家重又回到傳統(tǒng)中去追尋古人筆墨中的情趣。現(xiàn)在中國書壇只有模仿“二王”方為書法正統(tǒng),但是學(xué)“二王”又談何容易,當(dāng)代人由于缺乏東晉那個時代的文質(zhì)氣息,學(xué)習(xí)“二王”只是從形上模仿,完全沒有掌握“二王”書法的神韻,結(jié)果學(xué)出來的書法千篇一律,千人一面,全是沒有氣韻的草棍書法。學(xué)古人不行,又沒有時代的特質(zhì),這是當(dāng)代書法的悲哀。歷史上每個時代的書法藝術(shù)都有它的時代性,無論是晉尚韻,唐尚法,宋尚意和元明尚態(tài),這都是書法的時代特征,那么在我們這個文字的毛筆書寫已不是作為交流手段的互聯(lián)網(wǎng)時代,漢字的毛筆書寫主要是作為藝術(shù)的形式時,我們應(yīng)該崇尚什么?我們這個時代書法應(yīng)該有什么時代特征和評判標準?這是擺在書法藝術(shù)工作者和書法藝術(shù)家面前的一大課題。

書法的變革及書法的時代性的話題自80年代“書法熱”以來,就陸續(xù)有許多學(xué)者及書法家進行了探索。他們提出了書法要同許多藝術(shù)一樣要有其現(xiàn)代性,

所謂的“現(xiàn)代性”(modernity)來源于西方,是一個含義豐富、爭議頗多的概念,至今依然沒有定論。法國的哲學(xué)家福柯說:把現(xiàn)代性想象為一種態(tài)度而不是一個歷史時期,這種態(tài)度是與當(dāng)代現(xiàn)實相聯(lián)系的模式,一種思想與感覺的方式。即是有一種“當(dāng)下”“現(xiàn)在感”。所以現(xiàn)代性首先是一種歷史和時間向度上的概念,是人類進入現(xiàn)代社會之后所產(chǎn)生的相對于古典性的巨大斷裂與深刻變化。是現(xiàn)代社會與古典社會截然不同的生活范式、價值觀念、審美表現(xiàn)等前提下所表現(xiàn)出的不同審美取向。由于時間和空間的變化,一切藝術(shù)都應(yīng)該隨著人們的時代性而改變其存在的方式,以適應(yīng)人們審美的需要,這就是藝術(shù)的現(xiàn)代性。書法作為藝術(shù)的一個門類,理應(yīng)要進行與時代相適應(yīng)的變革和創(chuàng)新。

段俊平在美國新澤西城市大學(xué)向副校長Joanne Z. Bruno博士展示中國書法

我們看到,當(dāng)代書法藝術(shù)主要是展廳藝術(shù),書法家對展廳效果的重視,甚至超過了書法本身的美學(xué)和使用功能。一般展廳里的作品很難掛在大雅之堂,原因是大部分的書法家被所謂的高大上的展廳文化所習(xí)染,作品不重視漢字書寫的本質(zhì)藝術(shù)水準,重視的是作品的尺寸是否宏大及裝裱的是否精美,這種現(xiàn)代性是脫離書法藝術(shù)本身的價值的現(xiàn)代性,是走偏的現(xiàn)代性。

真正的書法的現(xiàn)代性必須從書法藝術(shù)的實質(zhì)、歷史傳承、時代特征和時代藝術(shù)審美等諸多問題入手,對書法藝術(shù)在傳承的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新,方是書法的真正意義上的現(xiàn)代性。我們清晰的發(fā)現(xiàn)書法實用功能已退化甚至消失,這就意味著古典傳統(tǒng)書法賴以生存的基礎(chǔ)的崩塌,若讓書法在現(xiàn)代社會獲得生存必須在其功能上要進行現(xiàn)代性的變革和創(chuàng)新,這樣書法藝術(shù)才能重獲新生。

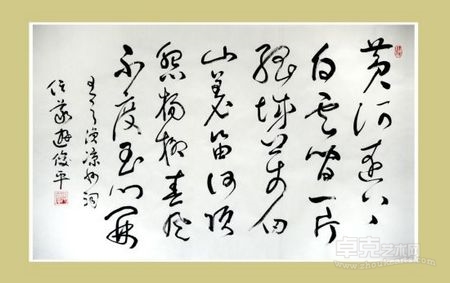

書法家段俊平作品:王維-《渭城曲》2015年1月

任何藝術(shù)都是在創(chuàng)新中不斷發(fā)展的藝術(shù),書法也不例外。書法的審美取向也是隨著漢字的發(fā)展而不斷改變的,我們可以從甲骨文、金文、篆書等實用書體中體會到書法審美的轉(zhuǎn)變,在書法轉(zhuǎn)變過程中,書法逐漸成了美的自覺藝術(shù),歷史上的書法美的評判標準被幾個大書法家鎖定,每個朝代由于帝王的審美取向而圈定了書法的審美標準,由于習(xí)慣和傳承的力量,書法也成了審美自覺的產(chǎn)物。由于唐太宗的喜愛,王羲之才成了“書圣”。但無論是帝王還是普通百姓,他們的審美自覺本身具有時代性,從漢字的變遷和時代性來看,書法的藝術(shù)性的發(fā)展可以分三個階段:

一是非自覺藝術(shù)階段,書法形成之初。人們的審美意識尚未表現(xiàn)為對藝術(shù)的自覺追求,而是對自然界及人類社會萬事萬物所蘊涵的形式美的感性抽象認識。這些感性認識完全與自然相關(guān),人們用線條勾勒出自然各種景象及動物的形象,這種審美取向完全是自然的和非自覺的。

二是藝術(shù)自覺階段,這得益于先秦兩漢的漢字的演變和漢字書寫的筆法和書法造型意識的覺醒,至漢末魏晉時期,士大夫文人開始自覺的把握書法的藝術(shù)性。開始追求書法藝術(shù)形式的完美和性情的抒發(fā),既十分關(guān)注書法外在形式、表現(xiàn)技巧,又深入研究內(nèi)在形式和基本法則,進而發(fā)掘書法作為藝術(shù)的深層內(nèi)涵。前兩個階段都是基于書法的實用和藝術(shù)的雙重功能所表現(xiàn)出的審美意識,我們現(xiàn)在看到的古帖,大都是古人的文章和書信的手稿,一方面是書法的實用功能,另一方面才是書法的藝術(shù)功能,比如《蘭亭序》、《祭侄稿》和《寒食帖》既是美文又是書法的佳品,而且這三篇文章又都是涂涂抹抹的草稿,三篇文章的文采已讓人陶醉,又加上美輪美奐的書法,所以被譽為天下三大行書。

書法藝術(shù)的第三個階段,就是隨著時代的發(fā)展,我們已邁入互聯(lián)網(wǎng)時代,這種以漢字書寫為主要載體的時代已漸行漸遠。基于當(dāng)代書法已失去了其實用的功能,所以漢字書寫變成了更加純粹的藝術(shù)。一幅漢字書寫作品從多種角度的評判過渡到了完全從純藝術(shù)審美的角度對其進行審美評判,所以此時的書法作品對布局,裝潢和文字的書寫的美學(xué)也達到了空前的高度,這就要求書法藝術(shù)必須從表現(xiàn)形式和章法上更要服從于大眾和時代的審美要求,這也是書法藝術(shù)要變革的迫切性。

書法家段俊平作品:王維-《送別》2015年1月

書法藝術(shù)的商業(yè)性也應(yīng)該有其現(xiàn)代性的特征。我們知道書法藝術(shù)在第一和第二個發(fā)展階段時,書法的商業(yè)性還沒完全凸顯出來,雖然也有一些書法買賣,但更多的書法藝術(shù)是日常的一種禮儀往來和書信交流。人們在完成文字所傳達的意思外,附加了藝術(shù)的體驗和享受。書法藝術(shù)發(fā)展到了唐宋以后,尤其到了明清商品經(jīng)濟的發(fā)展,才推動著書畫市場的成長,書法開始成為藝術(shù)商品,有了經(jīng)濟價值。“近日有鐘尚書紹京,亦為好事,不惜大費破產(chǎn)求書。計用數(shù)百萬貫錢,惟市得右軍行書五紙,不能致真書一字”。這是唐代的書畫買賣,書畫有明確的市場價格。尤其到了明代吳中四家,清代揚州八怪等都靠字畫為生,成為職業(yè)藝術(shù)家。“潤格”費雖古已有之,但書法完全由機構(gòu)作為商品進行經(jīng)濟活動古代沒有形成氣候。而在當(dāng)代,隨著拍賣公司的出現(xiàn),大型拍賣公司都有專門的書畫專場,也有各種專門的收藏經(jīng)紀人。現(xiàn)代書法非常成熟的商品市場已經(jīng)形成,書法作品的經(jīng)濟價值凸顯到前所未有的高度。這與古代以傳統(tǒng)文人為主要書寫者的境況已經(jīng)非常不一樣了,書法被納入到藝術(shù)生產(chǎn)領(lǐng)域中,其運行機理已經(jīng)與古代完全不同。

古代書畫藝術(shù)是文人書齋中的雅玩之事,三五好友詩酒唱和那是古代知識分子熱衷的風(fēng)雅,以尋找身心的安頓和心靈的超脫。中國文人認為中國哲學(xué)是一種生命哲學(xué),中國的藝術(shù)是一種生命體驗,它是日常生活經(jīng)驗的超越,古人在傳統(tǒng)藝術(shù)中尋求的是一種生命的自適。“中國美學(xué)追求的是身心的安頓,它并不在意一般的審美快感,而力圖超越一般意義的悲喜感,所謂‘縱浪大化中,不喜亦不懼’,在超越中獲得深層的生命安慰。”正是因為這種態(tài)度,所以古人推崇“不激不厲”的中正典雅風(fēng)格,講究“文質(zhì)彬彬,然后君子”,書之妙道才會認為神采為上,形質(zhì)次之。在中國,藝術(shù)本來就不是技術(shù),藝術(shù)是耕種心靈的工具,一片山水就是一片心靈的境界。這種古人的藝術(shù)精神追求在當(dāng)代基本蕩然無存,由于書法的市場化和當(dāng)代中國人的浮躁形態(tài),一切向錢看的理念改變了中國人的藝術(shù)追求,書法藝術(shù)也完全變成了逐利的工具,離藝術(shù)的本源漸行漸遠。古人把書畫當(dāng)作通往人格修養(yǎng)的階梯,一種筆墨情趣,一種生命性的體驗。而在市場經(jīng)濟背景下,專業(yè)化的發(fā)展使得當(dāng)代人更多的是從形式主義的美學(xué)角度關(guān)注書法的造型,元素對比因素等。這種觀念必然會影響到書法的藝術(shù)本原。當(dāng)代書法藝術(shù)的浮躁和商品性,決定了書法離藝術(shù)越來越遠,這也是書法的時代特征。這個特征一定要引起我們的注意,一方面書法藝術(shù)的商業(yè)性從某種角度破壞了書法藝術(shù)的嚴肅性,但從另一角度看,它又推動了書法藝術(shù)的普及和發(fā)展,我們?nèi)绾纹胶夂桶l(fā)展它的優(yōu)劣性,也是當(dāng)代書法藝術(shù)變革的主要命題之一。

書法家段俊平作品:王之渙-《出塞》 2015年1月

在當(dāng)代社會,現(xiàn)代西方文藝思潮席卷全球占據(jù)理論制高點的時代背景下,傳統(tǒng)的書法略顯蹩腳和不適,出現(xiàn)了一種尷尬的局面,不清楚到底要向哪個方向發(fā)展:一方面,傳統(tǒng)的價值觀體系被摧枯拉朽解散了,另一方面,新的體系又沒有完全成熟,于是書法家在傳統(tǒng)與時風(fēng)之間搖擺不定,當(dāng)書風(fēng)日益破敗,自然會留戀經(jīng)典的完美;當(dāng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)典無法逾越,欲求個性張揚之時,卻又無救世良方。我們發(fā)現(xiàn)書法作為藝術(shù),在藝術(shù)表現(xiàn)與形式技巧上強調(diào)時代感與當(dāng)下性,是其中應(yīng)有之義,但一涉及到藝術(shù)中的文字內(nèi)容,與文字、繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈、音樂等相比,書法相對于時代,卻明顯“不在場”:只會以古詩文為書寫文字平臺,卻沒有直面社會、直擊現(xiàn)實的內(nèi)容表達。展覽時代的到來給書法注入新鮮現(xiàn)代性血液的同時也是一把雙刃劍帶來了諸多問題。古人的作品以“人”為核心重視生命的體驗,記錄當(dāng)下生活真實,而看看現(xiàn)在展覽的每件作品所謂的精致,其實是在侮辱觀眾的審美水平,作品大片趨同化,讓人有觀一斑便知全貌的感慨。每幅作品忽略了書法的內(nèi)蘊和文化性的獨立,幾乎人人都是半個馮承素,都是書法技工。還有些現(xiàn)象,由于沒有形成我們當(dāng)代的書法審美標準,有一些名家的作品在展廳里還算過得去,但卻難登大雅之堂,在辦公室或一些需要書畫點綴的地方卻掛不出去,這就是我們現(xiàn)在的書法主流已嚴重偏離了人民大眾的審美取向造成的,書法的現(xiàn)代性構(gòu)建是時代為之社會發(fā)展的大趨勢,而非個人的意愿能左右,無論如何再沉浸于古典追求其筆墨情趣也還原不了彼時狀態(tài),其實也不必去極力還原。所謂“筆墨當(dāng)隨時代”,我們需要的是對發(fā)生的問題給予警惕和糾正,如果放縱著書法在現(xiàn)代性構(gòu)建的路上逐漸的遠離“人本”而形式至上娛樂至死,到那個時候,也就是書法遠離當(dāng)下人的社會生活,遠離人群,遠離我們時代的時候。

書法家段俊平作品:王維-《過香積寺》 2015年1月

我們在研究書法的時代性時,一定要堅守書法是一門純粹的藝術(shù)表現(xiàn)形式,它是超越于物質(zhì)的,書法一定是全民的文化傳承,而不是所謂的一些書法專業(yè)人士和書法圈里的一些人的自娛自樂。書法也不能成為所謂的圈里的文化,不能成為少數(shù)人把持的文化,書法藝術(shù)一定要遵循藝術(shù)的規(guī)律,要符合大多數(shù)人的審美要求,人民群眾是最好的評判員。我們現(xiàn)在評判一副書法作品的好壞,不是看書法作品本身的藝術(shù)水準,而是超越于書法作品本身,看寫這幅作品的人是什么職位,是否是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo),他的官位越大,他的字就寫得最好,他的書法作品的價值就扶搖直上,書法藝術(shù)也被這些所謂的精英所把控,他們有藝術(shù)的評判權(quán),他們說你好,你不好也好,他們說你不好,你的作品再好,也不好。評價藝術(shù)的好壞不是從作品本身進行評判,而是以是否是這個圈里的人來評判,要是這個圈里人,作品再爛大家也會眾口鑠金,要不是這個圈里人,作品再好也難得到人們的認可。由于他們把控稀缺資源,圍繞著他們形成了所謂的圈文化。所以當(dāng)代出現(xiàn)了拜名師和攀附書法圈里所謂精英的現(xiàn)象,掛一個書法名家的培訓(xùn)班,往往有上百人報名,名家一年就出來講一個小時的家常話,這些人便成了這個名家的弟子,意味著你就是書法的圈里人了,也可以在這個圈里站住腳了,據(jù)說有個書法家的親傳弟子有上萬人,而百分之九十的弟子竟然沒見過老師。把藝術(shù)的評判標準完全建立在了官本位上,這就是一些喜愛書法的官員硬往書法協(xié)會鉆的原因,我們這樣一個書法藝術(shù)的畸形生態(tài)圈,也是書法的時代性產(chǎn)生的怪胎。

書法作為中國文化的名片,一定要在傳承的基礎(chǔ)上創(chuàng)新,康有為《廣藝舟雙楫》說:“蓋天下世變既成,人心趨變,以變?yōu)橹鳎瑒t變者必勝,不變者必敗,而書亦其一端也。”今天,中國社會正處在重大的歷史發(fā)展時期,所以作為書法的文化也要隨著時代變革而變革,書法藝術(shù)是依托于漢字的藝術(shù),如今漢字的許多表現(xiàn)和書寫功能已發(fā)生了改變,所以要求書法藝術(shù)也要變革,作為藝術(shù)的一個門類,書法也具備藝術(shù)的一切屬性,藝術(shù)是隨著人們的審美取向和生活需要而發(fā)生改變的,所以書法藝術(shù)也應(yīng)該適應(yīng)現(xiàn)代人們對美的更高和更深層次的需求,我們應(yīng)該在傳承的基礎(chǔ)上,努力分析書法的時代性,從而對書法這門古老的藝術(shù)進行時代的變革,使書法藝術(shù)真正回歸到藝術(shù)的本原,而不是讓它被錯誤的價值觀和物質(zhì)論所污染,剖析書法的時代性為的是我們能更好的把書法這門古老的藝術(shù)傳承下去,書法必須要守正創(chuàng)新和正本清源,這樣我們才能肩負起傳承中華文化的重任。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號