文/楊桃源

經中央電視臺編導梁善東先生的介紹,筆者有幸結識了聞名已久的畫家郭有河先生。長身玉立,面容俊朗,雙眸澄澈、純凈,好一條精致的燕趙漢子。這是郭有河先生給我的第一印象。而不經意間偶爾露出的如鷹隼般銳利入骨的目光,則暴露了畫家對觀察對象的洞察力和穿透力。

眼睛是心靈的窗戶。在郭有河的北京畫室中,這扇窗戶在畫作中向我轟然打開。

清代畫家王昱曾言,“學畫所以養性情,且可滌煩襟,破孤悶,釋燥心,迎靜氣。昔人謂山水家多壽,蓋煙云供養,眼前無非生機,古來各家享大耋者居多,良有以也。”觀郭有河先生的作品,深感此言非虛。那一幅幅丹青在在流露出一股從容不迫、泰然自若的氣韻。

元好問的論詩絕句,開篇即云,“心畫心聲總失真,文章寧復見為人。高情千古閑居賦,爭信安仁拜路塵”。古今中外,像潘安那樣既能寫出高情千古的《閑居賦》,又能遇著皇帝望塵而拜,文學人格與社會人格二元分離的輕薄無行文人,代不乏人。從這層意義而言,“心畫心聲總失真”,不失為見道之言。

但在郭有河這里,“心畫心聲總是真”。在郭有河的畫作中,表象之真、本質之真、審美之真達到了高度的統一。這使得郭有河的畫作,無不透露出至誠至性的求真精神,悲天憫人的大愛情懷。

竹林七賢 120cm×240cm 2013年

一

作為一名受業于解放軍藝術學院美術系國畫專業,受教于王天勝、任惠中、袁武、劉大為等,之后又到北京畫院高研班學習,拜石齊為師。在畫紙上“美學俯沖”二十余年的畫家,用畫筆對客觀世界作出鏡像式的描摹,畫什么像什么,達到表象之真,非為難事。

話雖如此,但郭有河先生山水、花鳥兼擅,人物尤工,且書法也燦然可觀。放眼當代畫壇,像郭有河這樣畫路如此寬泛,且繪畫與書法雙峰并跨的書畫家,實不多見。

在郭有河的畫室里,已經完卷的《竹林七賢》和接近完卷的《藏地情緣》兩幅大畫,讓人看后眼睛再也拔不出來。

《竹林七賢》展現出一種風流意境。七位賢者掩映在林園婆娑竹影之中,或是對弈觀棋,或是品茗論道,怡然自得,如處桃源;更有仕女提壺而來,屏氣凝神,生怕擾了棋者的沉思。畫面綠意盎然、靈動飽滿,人與自然渾然一體,令觀者也仿佛入了那竹林,聞了那茶香。

《藏地情緣》則充分表現了作者人物畫的藝術功力。作者通過對光的強弱、虛實、明暗、順逆的敏感捕捉和運用,使人物具有極強的立體雕塑感,面部的褶皺如刀刻斧鑿,面部肌肉則紋理清晰,條塊分明,肌肉的彈性、張力,宛然如生,讓觀者有一種意欲觸摸的沖動。

雖然它們只是靜止的、片刻的一瞬間,但帶給觀者的卻并非只是視覺的沖擊力,而是摻雜了視覺、聽覺、嗅覺、知覺的一種過程的流動感,給了觀者豐富的想象空間去思索與回味。

藏地情緣 210cm×520cm 2014年

二

一個畫家若只停留在表象之真的階段,那只是畫工、畫匠,匠人而已。

郭有河的人物畫,大多以注重人物神閑氣定的韻味為主,以環境幽遠、沉靜的意境為輔。對人物的造像,他通常用夸張的手法進行人物表情的刻畫,從而展現出人物的內心世界。他說“畫仕女多數把她們五官變形,變得有韻味而不是媚俗,變得生動而不是妖嬈。”

中國畫,以一個國家命名的繪畫種類,經過漫長的歷史演變,早已經形成了自己獨特的畫面語言,獨特的畫面色彩和畫面風格。雖然是流傳千古的畫種但絕不是千古不變的程式,在濡墨的天空下,總有無數的藝術家們在孜孜探求她的最高境域。在傳統的基礎上創新思變,才是中國畫的精神所在和傳統的精髓所在。

郭有河就是這么做的。他的人物畫,刻意重新矯正了的神似和形似的關系更加具像,在筆墨的宣泄上,注重的是畫家的移情手段,達到“以形寫神”的目的,也就是飛花落葉的“寫意性”。寫意性是中國畫理念的文化高度,站在這個高度上揮灑自如才能成為大家。

這正是郭有河的突破之所在,也是他異于其他畫家之所在。郭有河的中國畫人物畫,注重的是人物神采的流轉之態,衣袂飄動的流云之勢,以及人物氛圍的流動之韻律。并且在人物的內心流露上力求輝光生動,變化無窮。

郭有河深知中國畫自身發展規律里,成熟的程式化的人物畫不是內心核。那種五官造型準確與否,像與不像之間的衡量,早該被摒棄了。言有盡而意無窮,超乎象外,韻在其中的中國畫人物才是根本。

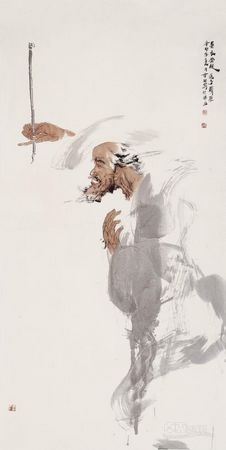

作為當代中國畫家,郭有河不再以那種匠氣的形態逼真的中國畫作為目標,而是更醉心于用有限的筆墨渲染無限的意境。如作品《吳衣帶風 道子圖壁》,畫面簡之又簡,盡可能地淡化了一切不重要的部分,你甚至只能注意到畫中吳道子專注創作的 一雙眼、疾筆如風的一只手,以及胸中塊壘噴涌而出的暢快。

郭有河的畫如其說是寫出來的,毋寧說是從思緒里流出來的,那就是寫意、寫意、再寫意。郭有河的人物畫,是寫出來的。他以寫的方式來表達人物內心世界,讓畫家的情緒,畫家的情感與畫作的相融后達到一種天人合一的結合,這是一個人物畫家的終極歸宿。

吳衣帶風 道子圖壁 138cmx68cm 2011年

三

以情入畫、以心寫像、是郭有河的藝術理念。正如畫家自語:“無日不聆聽自然界的聲音,感受自然界的情感,或濃郁、或張狂、或沉靜,內斂外發的種種情趣”。他的花鳥畫純真、內在、樸實、華潤、是他對大自然的直接對話,也是他對生命發出摯愛與贊美最為坦蕩的心聲。

上帝死了,科學發瘋了,消費主義甚囂塵上,享樂主義泛濫無歸。在這個喧囂、浮躁、功利的當代社會,郭有河在捕捉美的同時,從來沒有忘記“那些在一切時代都使人極度痛苦的中心問題。”而這一中心問題正是由欲望所帶來的內在緊張。盡管時代在進步,但這種緊張卻有增無減,并逐漸蠶食整個社會的良知、和諧。

什么樣的堤壩,才能擋住如錢塘潮般呼嘯而至的欲望,保持靈臺清明?

郭有河拿起畫筆,用細膩的筆觸勾勒出一抹恬靜和從容、安詳和閑適。他的《人在山中即為仙》、《越無人識越安然》、《弈棋圖》、《志于道》都是借古人之事抒今日之懷,以超然之氣韻解當代之浮躁。特別是在其創作的人物群像中,總是在眾多表情各異、各自忙活的人群中“刻意”安排一位目光柔和、舉止淡定之人。如《瑤族眾生像》中間那位老者、《納西古樂》中那位中年男子。從其身上,能發現作者自身的影子,能感受到一種無論世間如何紛繁,我自泰然處之、超然物外的精神境界。

以出世之心做入世之事。在這個才子多如狗,大師滿地走的營銷年代,還有郭有河這樣的畫家,不以賣畫為營生,只以喻世為志業,用手中的畫筆,為人們營造藝術的桃花源。對此,我們應該額手稱慶。

也許,這是一場哲學冒險。但是,這注定是郭有河宿命般的美學壯游。

晨鐘暮鼓,喚醒了多少蕓蕓眾生。

郭有河的畫,如晨鐘,如暮鼓。能否喚醒,能喚醒多少蕓蕓眾生?

佛曰,不可說,不可說。

(楊桃源,《瞭望新聞周刊》常務副總編,新華社高級編輯,資深時政評論員。)

2014年11月

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號