文/申安妮

新華社/中國特稿社記者

(2014年10月10日穿越中國網報道)

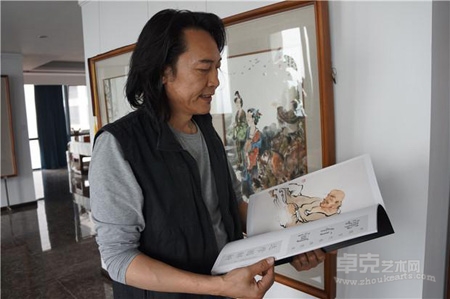

郭有河在工作室翻閱自己的作品《達摩圖解析》

去年11月,法國(盧浮宮)國際非物質文化遺產博覽會人來人往,四幅中國水墨畫前人頭攢動。作者就是我國當代著名畫家郭有河。

盧浮宮這次展覽對于郭有河來說,是一次讓國畫走出國門的機會。此前,他也曾經多次把中國的水墨丹青展現在國際舞臺上,包括去年3月的紐約國際藝術博覽會,還有他在新加坡居住時參加的藝術活動。在經歷廣泛的中外交流之后,他深切體會到:中西方的繪畫雖然都是寫實的,但是在表現形式上,中國畫注重筆墨,西方畫擅長色彩,風格迥異。

如果說中國畫家善于用筆墨寫實,郭有河則善于用筆墨畫“心”,刻畫人物的內心世界,由此“畫由心生”。

在《吳衣帶風》這幅畫作中,吳道子的身形用淡墨側筆而畫,衣袂頓時飄逸靈動起來,再用細致的筆觸勾畫出雙手和面部,主人翁的表情因專心作畫而有些夸張,左手屈曲僵硬,右手穩握毛筆,一個下筆如風雷的吳道子躍然紙上。正是因為琢磨了畫中人物的內心,郭有河才能把一個揮毫自如的吳道子呈現給觀者。

郭有河作品《吳衣帶風 道子圖壁》 規格:138cmx68cm 紙本 創作年代:2011年

創作高度投入時,郭有河常常把自己融入畫中。他說,在創作《面壁圖》時,仿佛自己就是面壁的達摩,冥冥之中在與師祖對話,而后思過和自省。達摩沒有唯一的形象,不同時期的不同畫家對達摩的理解是不一樣的。在他的眼中,達摩就是一位在一炷香前,雙目緊閉,低頭凝思的智者。

郭有河作品《面壁圖》 規格:138cmx68cm 紙本 創作年代:2011年

郭有河在創作的道路上,尤其是在刻畫人物內心世界的道路上并不是一帆風順的。比如在創作《佛說》這部作品的過程中,他突然發現自己畫不下去了,因為“畫面不夠生動”。雖然講解佛經的釋迦牟尼和神情各異的一眾羅漢均已躍然紙上,但是郭有河總覺得釋迦牟尼的特點不夠鮮明,“仿佛缺了點什么”。認真揣摩之后:他大膽潑墨,讓遠處的山石和白云都現出佛陀面相,寓意世間萬物都在聆聽佛經圣典,天下一片祥和寧靜。由此,郭有河首創了“山石觀”和“云中現”這一畫法。這幅畫作最終歷時兩年才得以完成,并被刊登在中國文化傳媒集團主辦的《文化月刊》2014年9月中旬刊。

郭有河作品《佛說》 規格:122cm×244cm 紙本 創作年代:2012年

在創作的道路上,郭有河牢記著名畫家李可染的一句話“潦草不可恕”。這句話就像警鐘一樣,時刻提醒著他要腳踏實地,注重一筆一劃的細節。

郭有河,1963年生于河北省唐山市,曾任教于唐山市藝術學校。1999年畢業于解放軍藝術學院美術系國畫專業。2004年就讀于北京畫院高級研修班。2009年他被唐山書畫院聘請為畫院院士;2014年被新加坡美術總會聘請為海外名譽顧問,同年被北京國寶書畫院聘請為副院長。

郭有河創作題材廣泛,除文人雅士外,他的作品主題還涵蓋了仕女、當代人物、山水花鳥等等。

郭有河說,畫畫是每天的功課,否則就好似聽到神靈在訓斥自己懶惰一般。如果某天因事無法作畫,他也要站在自己的畫作前,思考如何做出改進。

郭有河在工作室作畫,作品名稱為《藏地情緣》

郭有河熱愛佛學,每次回到家中,他都要播放佛教音樂,并焚上一炷香,使自己靜下心來思考和作畫。“只有佛教音樂能入耳,其他音樂都不行,太躁。”妻子王引是他創作道路上的忠實伙伴,每當郭有河全身心地投入到創作中,她常常守望在身旁,沏茶倒水,永遠讓茶水保持合適的溫度和濃度。王引已經皈依佛教,她的座右銘是“種智慧根,生慈悲心,結歡喜果”。她是郭有河生活上的賢內助,也是他事業上的好幫手,郭有河所有的畫展和活動都由她一手操辦。妻子如此辛勞,就是為了給丈夫提供一個潛心創作的幽雅環境,郭有河的繪畫靈感才能如泉涌一般,絲絲不斷。

郭有河王引夫婦在休閑時間品茶

如今,郭有河已經在北京、唐山和佛山三地開辦了自己的工作室,每天都會抽出時間與其他畫家和國畫愛好者進行交流。他說,交流使我獲得新的創作靈感,也使我在“孤獨”的創作過程中有無數的好友相伴。

郭有河說,他目前最擔心的是國畫在國外的地位。“中國人口占世界的四分之一,但是國外的畫展都被西方的油畫占領了,幾乎看不到中國畫。中國繪畫應該最大限度地發揮民族特色,因為只有民族的才是世界的。我們要把中國優秀的作品介紹到國外去,讓世界看到中國繪畫的博大精深。”

讓國畫走出去是向世界傳遞中國的“正能量”,而且也是自己此生的重要使命,他說。

郭有河說,國畫還遠離國際藝術舞臺的中心,但只要我們殫精竭慮,以最大的熱情四處弘揚中國的國粹,中國繪畫走向世界將指日可待。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號