《金瓶梅》是我國第一部由文人獨創的率先以市井人物與世俗風情為描寫中心的長篇小說。它的誕生,標志著諸如《三國演義》、《水滸傳》、《西游記》等幾部小說取材于歷史故事與神話傳說而集體整理加工式小說創作模式的終結,開啟了文人直接取材于現實社會生活而進行獨立創作長篇小說的先河。歷代研究《金瓶梅》者,不乏其人,藝術家也難逃其魅力。

八開《金瓶梅冊頁》拍出27萬港幣的胡也佛

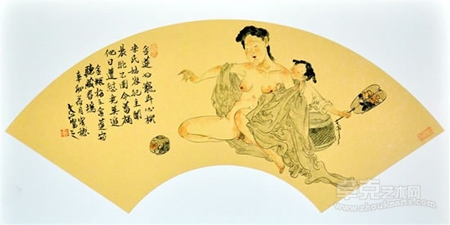

胡也佛作品

胡也佛(1908—1980)本名國華,后改名為丁文、若佛,字大空,號谷華,自署十卉廬主,浙江余姚人。上海新華藝術專業畢業,曾任上海商務印書局編輯、國民書局經理。工書畫,學宗仇十洲,擅作仕女,間寫宋元一路山水,雋逸過人。

胡也佛作品

胡也佛的山水行情并不走俏,但他的工筆仕女卻很快風靡上海灘。他的人物學的是明代仇十洲筆法,終于以一手“鐵線游絲”的絕活而獨領風騷。據說,胡也佛為了畫好仕女,苦練線條。他練線條的方法是畫各種各樣的圓:正圓、橢圓、弧線,不但要求一氣呵成,而且筆筆均勻有力。因此,胡也佛的線條功夫,至今仍是海內一絕。2000年,香港佳士德拍賣會上,胡也佛的八開《金瓶梅冊頁》拍出27萬港幣。香港著名作家董橋隨即弄到一幅胡也佛的《金瓶梅》工筆春宮,“精致得驚人”,于是猜想胡也佛盛年時“也畫了許多賣錢的春畫”,接著又寫了《胡也佛的女人們》一文,稱胡也佛“一生所畫的仕女最出名,都說是仇十洲第二,張大千自認畫不出胡也佛筆下仕女的那股媚韻”。

藝術傳奇傅小石

傅小石作品

他出生名門,是著名國畫大師傅抱石的長子,卻因此在讀書時就被打成右派,從此命運多舛,平反后又因中風落下殘疾,僅剩左手能動……種種厄運并沒有將他擊倒,反而如同一個驍勇的戰士,用左手重拾畫筆,馳騁在藝術的世界里。他就是畫家傅小石,以左筆潑墨人物畫譽滿畫壇,打造了藝術傳奇。

傅小石先生自幼受父親熏陶繪畫,但他不滿足于仿效父親的作品而勇于探索刻意求新,形成了自己獨創的潑墨沒骨人物畫風,特別擅長以國畫表現手法畫出具有油畫效果,立體感極強的國畫人體。這在國畫人物中還極為少見。傅小石的作品生動傳神,酣暢淋漓,題材豐富多彩。

傅小石作品

敢于突破“生命極限”的傅小石在繪畫上也是一種突破姿態,選擇了向許多人視為禁區的高難度的沒骨人物畫挺進。中國人物畫是薄弱科目,而沒骨人物畫是在滲透性極敏感的生宣紙上,通過墨、色、水微妙變化塑造形體、神態、動勢非常復雜的人物形象,尤要求畫家具備高超的人體造型能力和熟練地駕馭筆、墨、色、紙與水相互關系的能力,還要有豐富繪畫創作經驗才能孕育出新作,因此許多畫家對此望而卻步。傅小石卻知難而上,繼承傅抱石思變求動美學思想,為塑造生動的人物形象,他巧妙吸取西畫造型技法和水彩畫用水用色技法,還采用其他畫種顏料入畫,使水、色、墨恰好現出神奇迷離的視覺效果。評論界認為,小石雖承接其父精妙“水法”,卻更多地運用在人物畫方面。小石的水墨人物、彩墨人物、潑彩人物到沒骨人物,用水的難度極大,都要克服用水不當造成的爛、俗、濁、滯的毛病。墨非水不醒,色非水不麗,水助色麗墨醒使人物形象形顯神清。傅小石更在用中國筆墨表現人體生理結構美上做出了很大的探索。中國人物畫對人體解剖結構特征的研究可謂是個空白,多半是把所有人體生理結構全部用服飾遮掩了,抹殺了人體美的表現。有專家這樣評價:“小石的人體畫得益于造型準確優美,用線走筆不多,筆筆勾勒在人體解剖結構位置上。賦色全依據人體體積的凹凸和陰陽背向一筆抹過,顯現出人體的質感,背景的大筆渲染與人體成為強烈的藝術反差,更呈肌膚的白皙生機感。”

新文人畫朱新建

朱新建作品

朱新建,(1953—2014.2.10),江蘇省南京市人。1980年畢業于南京藝術學院美術系,留校任教、為中國美術家協會會員。曾獲第六屆全國美術作品展銀質獎;作品《除三害》獲全國少兒圖畫優秀獎。為上海美術電影廠、中央電視臺設計動畫片《老鼠嫁女》、《金元國歷險記》、《皮皮魯與魯西西》的人物造型,動畫片《選美記》的造型設計獲上海美術電影廠優秀獎及金雞獎提名。曾赴比利時、法國舉辦個人作品展。作品曾被中國美術館、法國國家圖畫館、比利時皇家歷史博物館、巴黎美術學院等機構收藏。

朱新建作品

朱新建的美人圖救贖的是現實生活壓抑下異化、離散的人性。他直面人性的勇氣和筆墨的徹底放松,使得文人畫所具有的感性、愛欲和詩性成為維護人性尊嚴和完整的一道屏障,這其實是對新馬的審美解放理論最有力的回應和證實。難怪山東友人說:要是沒有朱新建,真不知道該怎樣活下去。所以說,文人畫不僅是自我的,還是公共的,是通過審美實現的對抗和反撥,朱新建的意義也在于此。也只有在這樣的意義上,文人畫和朱新建的意義才是可以解釋的。

有評價曰:朱新建的筆墨,無論人物花鳥山水,還是電燈電話桌椅板凳,都依次走過了俗艷、含蓄、矯情和病態這四個審美層次的T型臺。然而,當我們為他的真誠和磊落的生命表達而感動、而墜入他的“陷阱”之后,我們竟然發現,朱新建層層包裹的最后底牌,卻只是無奈和悲涼的一聲嘆息。的確,“他出道以來就執著于中國畫里邊真正的文人精神的描寫刻畫,他堅信幾千年中國書畫筆墨里邊自有一股孕育成精的橫超直入、真如解脫、直指人心的力量。就是這位自稱“脂粉俗人”的畫家為尋找和修煉、獲得這種力量,付出了我等“俗人”難以想象的代價。”“他不想替天行道,他也不想一廂情愿地去教導和化育無辜的百姓們,他只是執著地尋找屬于他自己的“人生煩惱和快活”。他的真誠通過他的筆墨傳達給了我們,我們也為他的真誠所感動。”正是朱新建圖盡嫵媚繁華而現無奈和悲涼的真誠,在帶給我們感動的同時再次開掘了文人畫的精神旨歸和公共價值。他以超凡勇氣和非凡才華描畫的當代俗娘構建的時代圖式既承接了文人畫的核心價值觀念,又化馬蒂斯、莫迪里阿尼甚至馬列維奇等西方現代藝術大師的形式于毫端紙面,從而讓它具有了現代意義。使中國文人畫的薪火相傳有了讓人驚嘆的時代形態,而他的病手亦讓人們悲呼這種傳承的艱難。慶幸的是,朱新建已經完成一個藝術家被質疑、被爭議到被認同的過程,更多的人們已經意識到他的價值和藝術的要義所在。薪火相傳的星星之火在萬千粉絲那里已經化成萬千火種。

“有趣”的戴敦邦

戴敦邦作品

戴敦邦,中國著名國畫家,號民間藝人,江蘇鎮江丹徒人,1956年畢業于上海第一師范學校,任《中國少年報》、《兒童時代》美術編輯,1976年入上海工藝美術研究所,后擔任上海交通大學人文學院教授;擅人物,工寫兼長,多以古典題材及古裝人物入畫,所作氣魄宏大,筆墨雄健豪放,形象生動傳神,畫風雅俗共賞。這些年他畫出了《紅樓夢》、《金瓶梅》、《聊齋》、《西游記》、《西廂記》、《長恨歌》等四十余部大型畫冊。

戴敦邦作品

戴敦邦先生是一個很有趣的人。所謂“有趣”,表現在兩個方面,一是他對中國古典文學中所描述的社會場景及人物命運很感興趣,有一種追索宏文大義的自覺意識。對當下社會底層的平民生活,他也很感興趣,以一個飽經風雨的老畫家的敏銳和同情心來觀察世態百相,從中體察民情,感受民風,并通過作品來表達民意。甚至在一些細節觀察中還表現出一種很單純的童趣。二是他一直自稱“民間藝人”,并刻了一方閑章,在作品上首鮮亮地鈐出一顆赤子之心,他所作所為也都在踐行著這個稱號。蔡若虹先生曾評價說:“從他的身上可以看出,人品高于畫品的藝術價值觀。”

戴先生曾接受過作家出版社的邀請將與劉心武合作創作一本《金瓶梅》的人物評傳。這本評傳,劉心武以文字來評論,戴敦邦則以畫來評說。他的修養頗深,能接受民間畫的影響。在繪畫的表現方法里都有著新的開拓。以人物畫為見長,長于人物的神態,善于點染,線條強烈,描寫盡致,使其畫自成一格,標志著人物畫的重大變化。從他的繪畫作品中可以看出,文化的傳承在作品中表現的尤為突出,這不僅是他的藝術上的造詣深,更是他豐厚文化內涵的外延!

張文江 直面和挑戰中國人傳統觀念

張文江作品

張文江,1954年生于鄭州,河南安陽市人。畢業于河南大學美術系。現任中國國畫家協會理事、河南省美協中國人物畫藝術委員會副主任兼副秘書長、河南省協會副秘書長、河南省書畫院特聘畫家。

張文江先生近年以其深厚的傳統功力,睿智的思想深度,堅實的造型能力和華滋的色彩風格活躍于畫壇。他的作品涉獵仕女、佛禪、歷史故事,古代人物,這其中的文化背景對他來說無疑是一次次的挑戰,當然也是一次次地沉淀和豐富,從而形成了其古雅典麗的畫風。

張文江作品

張文江先生說:“以前是把傳統拆開,重新組裝。傳統的東西需要積累、積累、再積累。西畫可以靠天分、才氣。國畫家不行,齊白石、黃賓虹都是晚年成名。傳統畫家要積累不要急于求成。”

《金瓶梅》作為中國古代著名的世情小說,曾以禁書之稱而被世人關注。畫家張文江近年來把筆墨對準了該作品的人物,創作了一系列寫意金瓶梅圖譜,直面和挑戰中國人傳統觀念里對性的隱晦。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號