編者按

我不希望自己在“食古而不化”中死去,也不希望自己在離開家園之后迷失自己的來路,我希望自己走得比我的父輩們更遠,見他們未曾見的風景,也希望在我所見到的風景之中,風會送來他們贊許的笑聲。(摘自朱雅梅《自述》)

簡歷

朱雅梅,1969年生于江蘇徐州,籍貫天津。1989年畢業于華僑大學藝術系中國畫山水專業。現為中南民族大學美術學院副教授。其作品曾參加第二屆、第三屆全國山水畫展并獲獎,中國藝術大展——當代水墨畫展,中國當代杰出中青年國畫新作展,中國藝術雙年展,21世紀中國藝術家年度邀請展、今日中國美術大展、自然與人——中國山水畫·油畫風景畫展等展覽。并在臺灣、上海等地舉辦朱振庚、朱雅梅父女聯展。其作品被收錄于《中國當代美術家圖鑒》、《中國大陸中青代畫家百人傳》、《世紀之交女性繪畫走勢》、《中國當代畫家圖典-山水卷》、《今日中國美術圖卷》等,出版有《中國畫23家—朱雅梅卷》、《中國畫名家-朱雅梅》。作品被中國美術館、劉海粟美術館、隨緣藝術基金會等美術機構收藏。

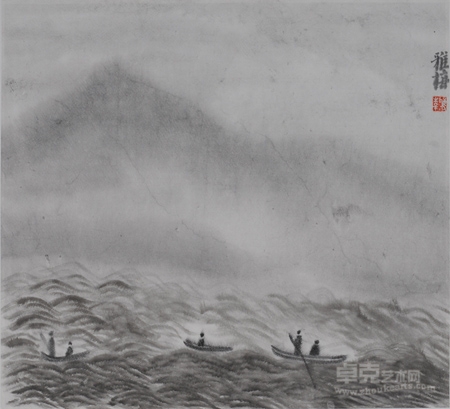

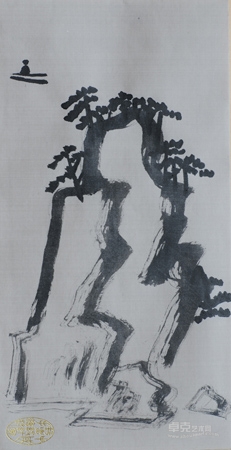

泛舟 43x38cm 2014年

對話

陳子游(以下簡稱"陳"):朱老師,這是第二次來你們家,你們家的藝術氛圍很好,讓人羨慕,不知道你自己是什么樣的感覺?

朱雅梅(以下簡稱"朱"):我很自足。比如讀書方面,很多知識是從我先生(錢忠平)那里來的,繪畫方面是從我父親(朱振庚)那里來的,作為母親、妻子的角色是從我媽那兒來的。實際上,我屬于一個綜合體,(笑)從我身上可能能看到他們某個點。我們家對于外界來說,算是一個家庭式的藝術小群體。全家都畫畫,交流上是平等的。我們的畫風不同,但也有某種接近的地方,都是互相的間接的影響,沒有直接在繪畫語言上的雷同,個人語言特別明顯。感覺溝通是內在的。

陳:每個人都有一套自己的方法,這很可貴。

朱:我從小生活在這種環境里,父母帶給我的東西很多,審美趣味,交往的人、獲得的知識,畫畫的意識,都不會太單一。雖然這么多年我好象有一個圖式,但我吸收的知識也不少,只是沒有直接用在畫里。這就像不偏食的孩子,身體很強壯。前些年,我父親可能對西方藝術、傳統民間藝術方面研究多一些,他很用功,可能是年齡大了,有一種意識上的回歸。這兩年不自覺的返回到傳統文化的研究上,包括對書法的熱衷和理解,這一點也開始影響我了。

陳:可以跟整個社會對傳統文化的回歸有關。

朱:是一種自覺的回歸。我父親(朱振庚)與我先生(錢忠平)他倆都是從小離開父母,在另一個城市自己獨立成長,他們完全是一個個體。而我可能受家庭的影響很大,是離不開家的一個人。我覺得家庭生活雖平淡,但大家在一塊兒就會很幸福、很溫暖,我追求這種感覺。我父母沒有說一定要把我塑造成什么樣,他們都是隨我自己,我很自主。

陳:你畫畫時最看重哪方面?

朱:其實我畫畫很多時候,是處在一種不自覺、不太清晰的狀態里。讀書、畫畫是我生活的一部分。女兒上學去了,把家收拾好了,干干凈凈的,拿本書讀,或者寫字,或者畫畫,不一定是排好序的,但基本上是這三者。我覺得好多東西,不是一下子就清楚的,而是在一個緩慢的過程中逐漸體會到的。比如畫畫,大家覺得我的畫里,這么多年,好象有一種江南的情結。其實我的江南情結,并不是我到了江南,畫了寫生,然后回來畫了這樣一些畫,而是我的心中就有這樣一種情境的畫在。為什么我有一階段的作品都叫"好地方"?含義就在其中。

陳:沒有從功利的角度去考慮?

朱:對,是一種自然狀態。

陳:體驗和美感只有自己知道。

朱:所以大家在看畫的時候略有不同。譬如,可能別人喜歡這幅,而我最心愛是另一幅。

陳:古人講:畫畫必須要讀萬卷書,行萬里路。特別重要?

朱:當然,我覺得這是一個繪畫成長的過程。曾經看到一個老畫家,他寫了一個對聯,好像是"陶冶性情,變化氣質",這對我的影響很大。這跟董其昌所說的讀萬卷書行萬里路是一個道理。畫家要靠這個不斷地積累。從繪畫角度來說,從大的方面來說,都是一個修煉的過程。好象我們現在三、四十歲的畫家,創作精力是最好的時候,吸收能力也特別旺盛,所以我覺得這個年齡段的畫家應該多積累。我覺得作為一個藝術家來說,他積累得越厚會越好。中國畫有兩種感覺:一種是像李煜那種不可入世太多,一種像曹雪芹那樣,不可不入世。這不能強求一律,不能用一種方式來規定。如果一個人的氣質是因純樸而可愛的,那他就應該保持這種純樸,不要入世太深。而相反另一種,則需閱盡人世的滄桑,才能表現出非常深刻的東西,這種就需要入世,入世愈深愈好。

渡 20x100cm 2013年

陳:像齊白石,他越到老越有返璞歸真了。畫家還要看怎么把握。你要能清晰的看到。不然,就容易把路走偏了。

朱:對,要找到一種力量適當的感覺。許多時候,人們往往正是因為氣質中缺某種東西,才去追求某種東西。結果這一輩子即沒有追求到這個東西,又搞得自己面目全非。如果自己認清自己的話,可能會輕松一些,做得更自然一些。認識自己最難。

陳:就畫家而言,他需要在自己的實踐上,或者審美上去關注這一點。這個實際上也是你自己面對藝術,認同或者包括更多的規律性的東西。

朱:我覺得規律性的東西,像前人提供的一些經驗,包括畫論,有的畫家,可能會把一些怎么畫樹,怎么畫石,寫生的手法很清楚的告訴你。這都是一種參照。你必須要自己特清楚。就象寫書法,有時你越寫就越覺得難。像我上學的時候臨摹,當時臨摹課很多,臨摹的畫家很多,元四家、明四家等都臨過。但我最初臨畫,關注點在古人的一招一式,尤其古人的用筆。后來對畫面的意境,我特別在意。我覺得我抓住了主要的東西,有用的東西。你剛才說的畫家的天賦,我覺得像董其昌也說,六法得氣韻生動。氣韻生動,首先氣韻是不可求的,它是生而知之的,不是說后來硬學來的。

陳:與生俱來的。我覺得天賦是最重要。

朱:我一直崇尚中國傳統里所說的自然而然的方式,不會有意去做事情,但所謂的圖象意味,我一直在追求。

陳:不是刻意追求。

朱:是的。有時候看畫論,像董其昌提出的一些論點,對他以后的畫家作用很大,其實有些論點在當時特別重要。現在大家,都單個去研究,我覺得應該貫穿起來,它們不是孤立存在的。

陳:黃賓虹在二十世紀特別有價值。

朱:是的。比如畫家在談論書法問題,就很明顯,懂書法與不懂書法對畫畫的態度和審美不一樣。書與畫之間是會互為作用的。像我練書法的過程當中,就有這種感覺。最初寫顏真卿、歐陽詢,后來寫鐘繇、王羲之的小楷。這對我最近的畫是有影響的。以前我不太喜歡董其昌的畫,覺得他的用筆特別秀潤,整個畫面挺干凈,讀過他的畫,看不出他的好。以前我喜歡黃山谷的書法,而現在喜歡內斂的東西。不自覺的這些東西又延續到畫上。

陳:我覺得成熟的藝術家,不可能去盲目的跟從。

朱:傳統的好東西,無論是繪畫,還是文字,都會給我們提供營養。

陳:主要是有自我的風格。

朱:能從自然當中獲得方法,的確是很好的。但我屬于注重心性的一個畫家,寫生的機會比較少。寫生是很有好處的。我認為的寫生,不一定說是拿一個速寫本到處去畫真山真水。我覺得,在自然當中觀察,可能從某一個細節生發出畫法,譬如樹干、枝葉,有跟古人畫的方法相像的,就拿來跟自己的感受結合在一起生發出一幅畫。有些該用雙勾、有些該用點,這是一個自然的過程。我看這個樹應該這么畫,這個山應該那么畫,都是隨機的定奪。有時候看見瀑布是從山上傾瀉下來,下面小溪流斷斷續續的,石頭在水的襯托下就特別好看。石頭因水的分割而構成,簡單的線條,有大塊、小塊。我對于寫生是這樣理解,體驗的價值更多一些。走一走,每個地方的山和水都是不一樣。

陳:你如何理解董其昌的"南北宗"論?

朱:董其昌根據他視野中的繪畫狀況,把畫家分成兩類。我覺得現在人,沒必要在這個時代,再去區分南派畫家,北派畫家,而是要直接看這個畫好不好。

陳:怎樣理解"畫也有大小斜正,肥瘦長短,飛揚斷續,悉而不齊,似為筆墨"?

朱:就是一種和諧。它有一種對比的和諧。肥瘦、長短的這種對比,但他們之間搭配得很和諧。因為黃賓虹,比較注重筆墨,談了很多筆墨的問題。黃賓虹談筆墨,肯定是繪畫的筆墨。他講的是一種精神和形質的和諧,不只是筆墨的技術。

藝術作品:

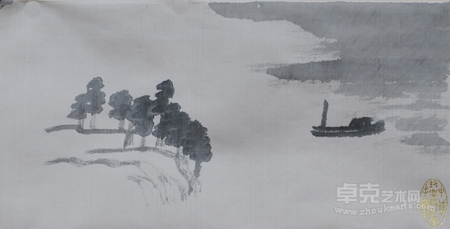

晨霧 48x40cm 2014年

人物 12x23cm 2012

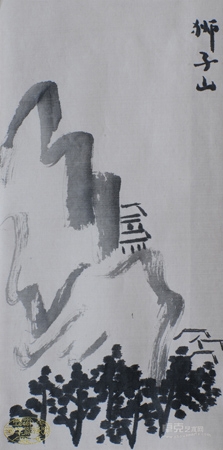

獅子山寫生手稿之三 23x12cm 2011年

獅子山寫生手稿之四 12x23cm 2011年

獅子山寫生手稿之五 23x12cm 2011年

手稿之一 2012年

手稿之五 2013年

山水手稿 12x23cm 2011年7月

山水手稿 19x16cm 2008年

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號