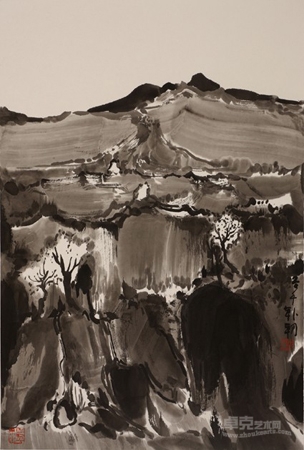

《大風景》之1,68×136cm,2012年

我畫山水

文/韓朝

山水于我,看似是一個偶然的機緣,實則與我的性情和藝術取向很近。我性不具體,對于細節很少觀察,只是在迫不得已情狀下,才發現細節的意義。宏觀的、永久的和散漫的思想狀態正好指向山水。

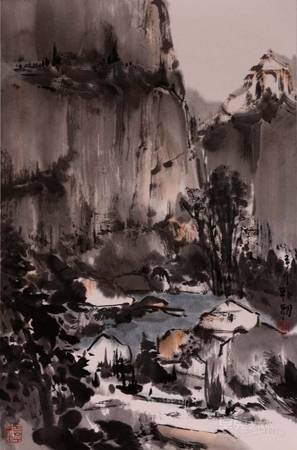

大風景之29,68x45cm,紙本水墨, 2014年

我讀碩時的研究方向是工筆重彩人物,到新單位后沒有條件畫人物,講授的是山水畫,于是改畫寫意山水。很快我發現,畫山水比畫人物并不容易,在某種意義上還要難——山水畫傳統太深厚,不易突破;山水形象造型單一,在架構上難以出新意;不如人物畫與現實生活結合得緊密,等等。好在我不知難而退,自認為能夠入道,而且,我越來越認識到山水在中國畫史中何以后來居上的原因。它所涵容的中國文化精神之深和藝術價值之大進一步堅定了我畫山水的決心。題材不應該成為羈絆,惟新語言才是藝術再生之根本。于是,我一邊探察藝術本質,一邊研習傳統、觀照當代,這樣不但不會構成障礙,還可以從一個獨特的角度切入,超越程式和他人。我信奉董其昌所說的“一超直入”,也相信通過理論和實踐兩條腿走路會使這個時間段縮短。2003年伊始,我踏上了山水畫探索之路。

大風景之30,68x45cm,紙本水墨,2014年

開始,我全力地、綜合地調動起已有的各種資源——感性的和理性的,逆向的和順向的,臨摹的和創作的。手段盡量地多,目標歸結為一點,就是傳統圖示和傳統精神如何與當代視覺經驗結合,如何生成具有現代感的新的山水樣態。首先從被大眾認為“極像”的那種山水樣態中跳出,從意象的組織方法上,從慣常的筆墨結構關系中跳出,祛除山水畫空泛的、程式化的樣態。先破除成見,清空非自我、偽傳統的東西,從個人的、對藝術而非對“山水”的感受入手。不怕不成熟,就怕太熟悉、太老套。當然,新的山水形態必須建構在美術史演進的鏈條之上。

山水日記之碧秀,68x45cm,2014年

辯源流、定格調、選方向很重要。對于山水畫流變史,必須清晰明了。我旨在從歷史演進的形態中發現與我設想的現代山水有啟示作用的元素。造境和筆墨是山水畫的核心,兩者密切關聯于畫家的修養。而修養外顯為對山水畫史洞見所涵養的“胸中丘壑”的營構之清新程度上。我力求把握形式流變的幾個關鍵時期、關鍵人物和幾種關鍵形態,把握住它們,一個比較清晰的脈絡就顯現出來了。從五代的荊、關、董、巨到北宋的李、范、郭,從南宋的李、劉、馬、夏到元代的黃、倪、吳、王,從明四家、清四僧直至近現代的黃賓虹、李可染、陸儼少、傅抱石、石魯等大家,乃至當代優秀山水畫家的作品,我盡可能心存其影、胸留其魂。研究他們當時所面臨的問題和解決問題的方法,領會他們的語言創造和中國畫傳統精神的關系,比較他們的成就大小、格調高低和歷史地位,體察他們的藝術素養、人文關懷甚至生活狀態等一系列問題。當時并不顯赫和著名的畫家也并非沒有研究的必要,一些早期不成熟的作品亦可涉獵,雖其“人大于山,水不容泛”,但稚拙和簡約的造境卻有啟發,尤其對當代那些畫得熟練卻近乎油滑的畫家而言,不失為一劑良藥。

山水日記之東坡,68x45cm,紙本水墨,2014年

山水日記之冬至,68x45cm,2014年

要有問題意識和學術品格——它讓你具備了方向感以及集中解決問題的信心和能力。當代山水畫存在的最大問題是陳陳相因,缺乏現代感,缺乏學術價值。在創作過程中,我也感到有些矛盾和問題確實不易解決,比如,傳統山水審美慣性和當代視覺經驗之間的矛盾,畫家觀念革新與畫種規定性之間的矛盾,程式化的傳統語言與寫生情形下自然形態的轉換,個性語言的受眾度與認可度等等。解決復雜艱深的問題,非有深厚的藝術修養、強烈的現代意識和文化使命感不能為。我之所以采取先跳出傳統重圍再回歸傳統的辦法,旨在以破求立,以變求常,以虛空求創造,經過幾番綜攝整合,它已不再是傳統形態,而是在中國畫核心精神訴求之上的現代形態了。

山水日記之空境,68x45cm,2014年

山水日記之雨來,68x45cm,2014年

興趣的廣泛和價值取向的寬泛使我不能長期固守一個陣地,我因此常處于矛盾和困惑之中,也發現了其中的張力和廣闊空間。把這些缺點轉換為優勢,可以實現跨越式進步。至少我認為,在尋找的過程中確立,全面觀照和審視各種因素,進進出出,能夠增加高度和挖掘深度。不要吝惜體力和精力,盡可能多地進行大膽的實驗和探索,讓畫面具有更大的包容量和文化內涵——具體講,要有筆墨意味、有形式創造、有明確思想、有核心精神、有自我個性。我對中國畫現代性問題考慮比較多,試圖從傳統中拉出一條能夠不斷延展的線索,發掘其中最本質和最高妙的東西。中國畫的博大精深會使這個過程變成馬拉松,一個人的時間和精力是有限的,所以這些動作和實踐不是漫天撒網、無所邊際的,我在一個設定和覺悟到的框架內思考問題,盡管是在探察山水藝術的多種可能性,卻須在有限的范圍內進行。

山水日記之黛丹,34×136cm,2009年

山水日記之秋塬,34×136cm,2011年

從2003年到現在,我的認識是在變化中,畫面也存在不滿意的地方。至于畫得欠精微或有敗筆,我認為先不要把它看作大問題,建立起大的框架,然后完善它、深化它,比縮手縮腳重要得多,也見效得多。胡適先生治學講求“大膽地假設,小心地求證”,此法亦適用于此。我不相信一幅畫會畫壞,甚至,我有時故意打破習慣和有把握的方式來畫,進入到陌生和無助,所謂絕處逢生是也。超越就是不斷否定和修正。但無論如何變異,我基本是圍繞一個核心展開,大致的思路是:力求達到一個樸厚、鮮活和清新的境地。在道與藝之間,在物與我之間,在中與西之間,在傳統與現代之間,在嚴謹與放達之間,在沉凝渾厚與靈透秀逸之間尋找恰當的結合點。具體從用筆、使墨以及對筆墨結構的解構和重組中展現新的視覺效果和新的意境,還考慮到山水形象,意象組合,構思構圖,意境表達,圖示特征,以及黑白灰、筆墨結構的處理方法,等等。

山水日記之望秋,34×136cm,2014

山水日記之新雨,34x136cm,2012年

最近,我作畫的思路日益具體和明確——將意象融入黑白灰布局的色度變換中,注意留白,凸現傳統“計白當黑”之法則,并區分物象間的界限。早期恣肆的用筆逐漸轉化為凝滯舒緩的形態,將積墨和渲染漸次置換為具有平面和構成意味的“當代性”,以失掉山水彌漫感、虛迷感等自然特征為代價換取畫面語言的結構化,山水之蒼茫渾厚轉化為清麗簡逸。或者說,由客觀再現進入語言營構、純化,關注語言自身的價值。此類似于西方印象派之光色生動的寫實性進入到后印象派塞尚分解、結構畫面,藝術語言大于現實狀態。這樣的路徑正是西方繪畫由傳統形態向現代形態轉化的標志和分水嶺。而中國畫之語言獨立呈現尚未完全,有空間可挖,有文章可作。我堅持的原則是:借鑒西方,但不同于西方。我之語言變異是在親近中國畫傳統中簡約整體的現代因素(如倪云林作品就極為簡約而具現代感),疏離過于程式化的傳統外殼的同時,保持意境、詩意之營造。將構成意味的現代感與自然物象有機融合,將豐富的筆墨關系納入到整體黑白灰關系中,將傳統筆墨形態歸納到點線面的節奏組合中。中國畫在早期就注重從自然中提取符號和圖示,具有很強的圖示意識(與同時期的西方比較應該是“高端”和“先進”的),但同時兼顧了圖示語言與自然對象的對應、協調與平衡。趙孟頫、倪云林、董其昌、清四僧直至黃賓虹、李可染、陸儼少等人莫不如此。其中黃賓虹在還原自然和觀照語言兩個方面都走到了極致,所以這兩方面決非截然對立,而是可以相合無間的。

山水日記之薰風,34x136cm,2009年

山水日記之煙嵐,34×136cm,2009年

需要強調的是,我不想囿于一個模式。我強調因心造境,因物造境,因材料造境,這是在一個框架內的隨意生發,以此尋求山水畫重新闡釋和發展的多種可能性。雖然我相信要有個人闡釋的角度和方式,但我更要求我的表現形式要有可延展性、彈性,就像老子所說的“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,我立定一個根本,而我越來越發覺這個根本不是現成的形式,更不是固有的模式,而是散落的基本元素,這些基本元素的不同構成與組合是形式演化的內在動因,當我們發掘到其內部生長機制后,就可以進行解構、重組和創造了。它充滿活力,而非一潭死水,它藏而不露,卻可感覺、可駕馭。

我想,不缺少林泉之心,便能夠進入林泉之境。一步一步,我會漸次接近自己心目中的審美理想和山水架構。

2004年寫于北京忘為坊

韓朝(本名韓立朝),1970年生于河北。清華大學美術學院繪畫系博士,清華大學吳冠中藝術研究中心研究員;北京林業大學園林學院副教授;中國美術家協會會員。作品多次參加國家級美展和學術邀請展并獲獎,部分作品被國內外有關機構或個人收藏。在專業刊物發表學術論文和美術評論近50萬字。出版有《中國當代藝術家韓朝》、《特質.意象:中國當代青年國畫家韓朝》、《21世紀中國美術學博士系列·韓朝》等個人作品集及合集多種,出版文集《涵觀別秀》。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號