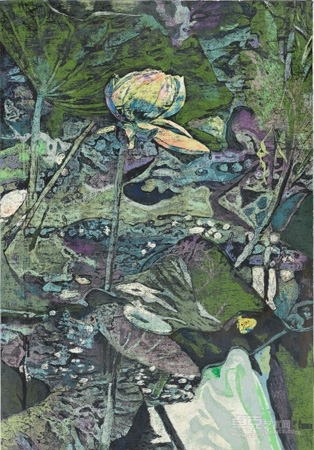

畫花草的畫家,古今中外都有不少,按人情事理上來說,各有各的不同。徐浡君畫的這些以花草為主題的畫作,就與中國古代、西方藝術史上的藝術家的花草有很大的差異。應該說,在中國繪畫史當中,以植物作為對象構成畫作的例子不在少數。梅、蘭、竹、菊這樣的四君子,在中國繪畫史中是經常出現的繪畫形象,在壁畫以及其他的畫種之中,也舉不勝數。這些植物的人格化,只是作為藝術家的身世的機遇的抒懷、或者寄托,像屈原這樣的藝術家以香草自居,自比為美人,其實最深的一層就是為了博得君王的寵信,希望在政治上有一番作為,以此可以通到愛國的途徑。除了梅、蘭、竹、菊之外,我們在元明清的畫作中,還可以見到另外一種畫作類型,即《竹石圖》。這些以植物,不管以何種植物作為繪畫的對象,又或者將這些不同的植物以不同的組合畫進同一幅畫作當中,有一點可以確證,這些畫作都無非是中國古代藝術家個人情懷的表達,畫作所表達出來的精神實質,其實都是很私人化的,并不具有更多的社會性。從這一層來看待徐浡君的作品,即近期徐浡君所畫的《蝶戀》系列,很明顯的感受則是《蝶戀》系列作品沒有任何人格化的傾向,雖然在風格的呈現上有西方表現主義的畫風存在,但是表現主義類的作品比之于中國古代的文人畫有一個很大的不同在于,雖然他們都旨在通過畫作來表達自己的情緒、情感意向,但是中國古代藝術家的情感抒發則更多地是作為一個文人、私人情緒的寄托,他們卻并無更多的社會效應。而表現主義則不同,表現主義作為一種畫風,或者作為一種流派,都有自己的現實針對性。作為現代知識分子的藝術家,徐浡君在處理自己的作品時,沒有像用“自然主義”的手法來處理自己的畫面,也沒有像古代藝術家那樣來處理自己的畫面,前者的做法,雖然很好地描繪出了所要描繪的對象,看似客觀,實際上成為了現實主義的虛設,為何如此說呢,主要原因在于,我們說自然主義的創作手法,是可以還原事物的本來面目,不需要、并不應該有創作者的個人、主觀的意見參加其中,可是,事情真是如此嗎?這只有在理論上才說得通,或許,“自然主義”只是一種理論,而不能構成一種事實上的創作手法。徐浡君沒有像古代藝術家那樣去將所要描繪的對象人格化,因為“人格化”的最后結果,或許只是說明了一個藝術家的情緒、情感上的事情,有時或許是很私人的,并不是理性思維所需要的結果。這就是徐浡君在創作《蝶戀》這個系列所作出的選擇,希望達到的是,想讓藝術有一種批判的功能,而不僅僅只是藝術家在創作藝術之時僅僅只需要表達藝術家個人的、主觀的創作感想。

植物作為畫作的對象,從前面時代的畫作,我們知道的有風景畫,中國的擬人化或者人格化的梅、蘭、竹、菊,《竹石圖》、山水畫中所出現的以某座大山作為主景,植物這些花草僅僅只是作為陪襯出現。有時,植物作為對象也僅僅只是作為風景、寫生的一項,出現在繪畫創作中,甚至只是藝術創作之前的技法的練習。從藝術史上來看,植物作為畫作的對象很大一部分在于,大部分藝術家是將植物人格化了,這樣的情形不只出現在中國古代的藝術家當中,從傳世名作中,我們去解讀他們的這一類繪畫,大多從身世、境遇,具體一點我們也是從或者這幅畫是作為雅集、遣興所作這樣的途徑來解讀。而現今的以花草作為繪畫題材的畫作,應該說也有這樣的情形在其中,這是植物作為繪畫對象、題材的一種情形。他們雖然將植物和自己的觀念聯系在一起,但是沒有將所要描寫的對象作為和社會的一種聯系,以達到對于社會、思想觀念層面的批判,而是以情緒表露在外,而不是理性思考的參與。徐浡君創作《蝶戀》系列,其畫作中的這些花,則是更為具體化的,或許稍微對植物學有研究的人,都可以辨別出在徐浡君作品中的這些花草屬于什么科目。徐浡君避免了創作梅、蘭、竹、菊這樣的植物,或者竹石圖這樣的畫作類型,而選擇了大眾較不熟知的花草。這個中原因,其一,是因為梅、蘭、竹、菊這些植物如果出現在畫作中,就大眾普通的理解,一般都是擬人化的使用,而且這樣的擬人化所要表現出的所謂高潔、節氣等品格都只是泛化的概念,而且是很私人的,只是說明藝術是感性的傳遞、道德的施教。而我們所講的藝術批判的功能以及對于社會的回應與反響在那里呢?徐浡君選擇具體的花草就避免了主題的泛化,所要達到的是概念上的清晰以及概念上的思考。選擇我們或許一時不理解的植物作為畫作的主體對象,并不是為了新奇,而只是想說明這樣具體的植物和社會的某種聯系,這是徐浡君選擇某種具體的花草作為畫作對象的第二個原因。在考察植物方面,或者就依徐浡君的思維,“植物”的定義太大,它其中包括很多的植物,其種、科、目的繁多,都一時難以去解釋,還要去理解、學習。但是有一點,從大處著眼來講,我們人類歷史的進步,對自然、自然中的其他生物,不管有脊椎、無脊椎,單細胞、多細胞,從開始我們對于他們的認識是覺得他們是神秘的,到具體地了解他們,他們和我們人類的關系從我們避而遠之、對其無知,到對他們有具體的知識、有知之后,我們則是將之拿來隨意的利用。如果我們以人類的標準來看,其事物有善惡、利害兩面,那我們其實是知道這些花草和我們的關系是什么樣子了。如果我們以這樣的方式來看待這些徐浡君畫作中植物、花草,我們則可以有清晰的理解,甚至解釋。所謂“蝶戀”,如果這些花草是利、善的一面,蝶戀則是美好的,反之,則是不美好的,蝶戀,蝶死;人戀,人死。這不是對植物甚至所有生物的排斥,而是理性的思索。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號