韓朝

韓朝(本名韓立朝),1970年生于河北。清華大學美術學院繪畫系博士,清華大學吳冠中藝術研究中心研究員;北京林業大學園林學院副教授;中國美術家協會會員。作品多次參加國家級美展和學術邀請展并獲獎,部分作品被國內外有關機構或個人收藏。在專業刊物發表學術論文和美術評論近50萬字。出版有《中國當代藝術家韓朝》、《特質·意象:中國當代青年國畫家韓朝》、《21世紀中國美術學博士系列·韓朝》等個人作品集及合集多種,出版文集《涵觀別秀》。

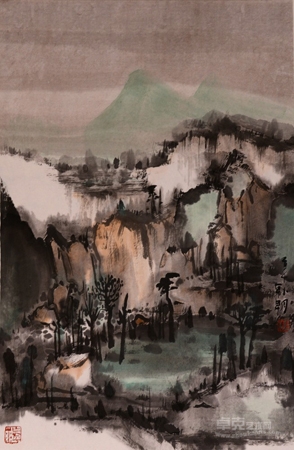

山水日記之碧秀,68x45cm,2014年

文/韓朝

人一過三十,時間過得真快。我“正式”畫山水,是2003年,那一年我三十三歲。從那年開始到現在,正好十年。十年間,出了幾本小冊子,參加和舉辦過一些展覽,結識了很多朋友,朋友們說,有自己的面貌了。

回首十年,有些話要說。

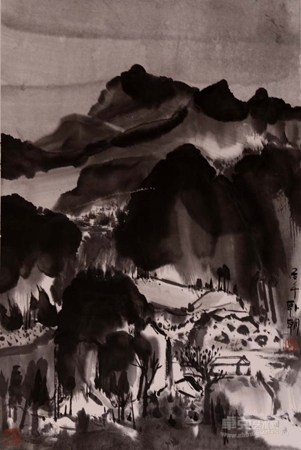

山水日記之唱晚,68x45cm,2014年

我大概是一個中庸的人。用“大概”這個詞,說明心里猶疑,因為我也偏激,并不中庸,因為這個,我強調中庸。中庸在我眼里,不是個壞東西。中和之美,離不開中庸,古人的畫,以中和為美,我認為中庸才能中和,從這個意義上講,我試圖接近古人。我想和他們對話,我用自己的、當代人的方式和古人對話。我試圖回到他們的精神世界,這樣,我才會有和古人對話的可能。

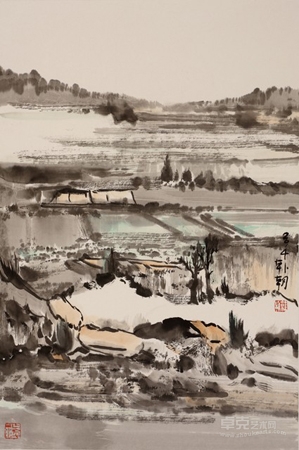

山水日記之東坡,68x45cm,紙本水墨,2014年

我意識到自己不是一個中庸的人,擔心偏頗會產生膚淺,所以,我有些求全。畫山水之前,我看了比較多的書,文史哲的,藝術史和美術理論的,有點博雜,我大概也是一個博雜的人。我的路徑基本在兩端游弋,西方和中國,傳統和現代,看看這個,看看那個,思考其中的個性和共性,或者說,考慮它們有沒有可能嫁接融合,這一點,像培養新苗種,費了不少心血,取取舍舍,幾經周折。我還認為凡事辯證地看才好,中庸出辯證,辯證生透徹。

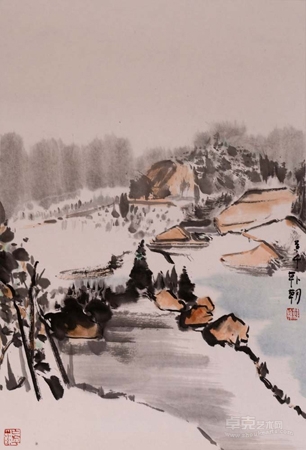

山水日記之拂曉,68x45cm,2014年

很多事情,往往先入為主,所以切入點的高下決定品質。我想占據一個制高點,一開始把握住一個標桿。于是,一邊看看范寬、倪瓚、虛谷,一邊看看塞尚、畢加索、夏加爾。讀經典,經典總有感人的力量。一個人茫然時,常常要回到原點,重新認識方向,我走錯路時就這樣。看來,生活經驗和藝術經驗之間有通道,生活即藝術,什么樣的人畫什么樣的畫,畫如其人……,這些想法一股腦兒涌上來。沒錯。我先立人,再立畫。

山水日記之冬至,68x45cm,2014年

我以前是個比較主觀的人,我畫的也比較主觀,并沒有認真觀察對象。畫了一段,發現想象畢竟有限,臆想難免武斷,應該找到一個取用不盡的源泉,這個源泉,就是造化。寫生,是需要的,但寫生也有局限。你看,我的中庸思想在起作用了。我現在越來越重視寫生,但寫生應該有自己,不是把自我放逐。所以在回答提問時,我作答:寫生是有的,但還不是客觀描摹,醉翁之意不在酒,我是借眼前山水寫我的胸中丘壑。他們問,你畫的是哪的山,我只是說,也只能說,是北方的山,比較像西北地區的。那里的山,緩緩上升,有梯度的美感,可能和我內心的訴求相匹配。我忠于自己的內心,強調精神性。我覺得,陶鑄精神是突破山水畫陳陳相因的殺手锏,重新認識和詮釋古人所說的天人合一、與天地精神獨往來。我的精神,是回到五代兩宋的肅穆莊重,同時不失明清文人畫筆墨的意趣美,在形式語言上還要有當代感。我有時想,這種包羅心意有可能是一廂情愿。后來我畫出《大風景》系列,有朋友說感受到了精神感染,新穎,也能銜接古意。

山水日記之空境,68x45cm,2014年

還有朋友說我進展快,其實我不覺得快,我不是一下子能夠到位的聰明人,不能五步并作一步。我的思路有點散漫,經常走神,不務正業,我是一個雜食動物。這一方面成全了我,也影響了我的進度,主要還是因為不像有些人那樣直接,盡管我說話很直接(有時我也會委婉,因為那時意識到了直接的不好,事后諸葛亮),可是我的畫進展的路線沒有那么直接,這和我的博雜有關系,我因此責備自己有些貪婪。面對藝術,我確實有些貪婪。不管風格有別、題材各異,只要我認為好,有啟示,我盡量拜讀,直至汲取。我不斷求證創新的合法性,擔心違法操作出問題。認識自己和認識世界同樣重要,內部和外部,都須深入認識,才能有堅實的法理基礎,才可以走的更高遠。對我而言,尋找自性和天性也是其一。因為常常偏離,常常想,一個人的可塑性是比較大的,基于這樣的認識,心里總有一個聲音:我也能。是的,這一方面在擴充自我,另一方面,也需要祛除某些不屬于自己的東西,敢于無為。讓天性得到完善,自性得到發揮,作起事來就便當。將自我性情和表達之物完美統一,才最好。

山水日記之淺絳,68x45cm,2014年

文學給了我很多,也占去我不少時間。雖然我常常向畫之外的文學或什么討思路,尋方法,可是畫還是畫,畫有其自身的規定,不能用其他代替,不然就不會有什么畫家、作家之分別、分工了。在畫家群體中,我自詡還算是一個喜歡讀書的人。我前年寫了半篇《以文對山水》的隨筆(沒有寫完),大致是說文學與中國畫的相通處,意在言說他山之石可以攻玉。我思考問題的切入點不是畫的是不是山水,而是考慮它是不是藝術。因為我所看到的山水畫,很多是雷同的,一雷同,就沒有新意和創造性。山水畫出新難,我是不是有點苛求。

山水日記之夜山,68x45cm,2014年

回到具體思路。我曾寫過一句話:目窺齊黃,心向林吳。齊黃,就是齊白石和黃賓虹,林吳就是林風眠和吳冠中。這話的意思,不是要達到他們的成就,我沒有那般妄想,而是在他們身上,我看到了中國畫藝術的博大精深和生生活力。因為博大精深,便可囊括全局,把握要害。齊、黃向上,可以接續千年文人畫傳統;林、吳著重橫向,可以延至中國古代非文人畫傳統和西方現代藝術津梁。通常認為,齊、黃,是傳統派大師,林、吳是現代派大師,仔細看,齊、黃作品也具現代性的啟示,林、吳之傳統底蘊和精神也有,只是角度不同、方法有別。這四人,涵容中西古今,均可開拓新風,作為切入點,再好不過,正是活脫脫地確立自我的基石。很多人學黃,但還是老,面貌不夠清新;學林,一樣,殊少自家面目。他們像是兩條藤蔓,牽引著我進入藝術世界飽游沃看。從此看去,我還是在尋求一種穩妥,我在穩妥里找新奇。我的路徑基本是這樣。我是在尋求厚度和銳利。可讀,耐讀。

山水日記之黛丹,34×136cm,2009年

山水日記之望秋,34×136㎝,2014

目前階段,我著力于丘壑和筆墨的完美統一。筆墨內美,確是縈繞我的一個主要問題。如果張揚山水畫本體語言,筆墨就會成為主體,筆墨有意味,畫面就自由起來,就可能走向深層的抽象性的境界,丘壑是外在的,筆墨最能暢懷和寫心。但也要提醒:沒有丘壑,山水畫這個概念和框定就會失去。我在微博里記錄了這樣的想法:“我在努力尋求一種既與當代審美文化相一致,又不失傳統文人畫之禪逸精神的形式語言。換言之,既不失傳統筆墨之精粹,又涵容當代藝術之大義,算作建樹。”這是我的方向和目標。當然我也認識到,在古今中西問題上,有可以融合的,有不可以的(譬如,傳統與現代之別,傳統尚曲,現代尚直,傳統尚繁,現代尚簡,傳統豐富,現代整體)。融合不能生硬表面,應該自然有機。我在徐渭、石濤和八大山人的畫里感受到了現代性之一縷,也在吳冠中作品里窺視到傳統之一面。形態萬千,惟精神相通,當最可貴。技法層面的東西不是問題,但道不離技,技法之美同樣不要忽視。

山水日記之新雨,34x136cm,2012年

山水日記之煙嵐,34×136cm,2011年

我的風格,前一段神州詩書畫報作了概括:清俊雅逸,樸厚大氣,我覺得比較準確地道出了我的追求,我還在路上,有些東西尚須完善。這八個字,前面的屬秀,后面的屬雄,前者尚韻,后者尚氣。我到底中庸了,到底舍不得兩全其美。兩全其美只是我的理想,真正做到談何容易。我的作畫習慣,和汪曾祺先生的寫作習慣一樣,斷斷續續,一陣一陣的。有人問我的創作計劃,我說,沒有。我不是按計劃行事的,即使有,也常常打破計劃,走偏離題。未來無法預測,但有些事情,我心里越來越清晰了。

2013年6月29日草就于有容堂

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號