劉小東

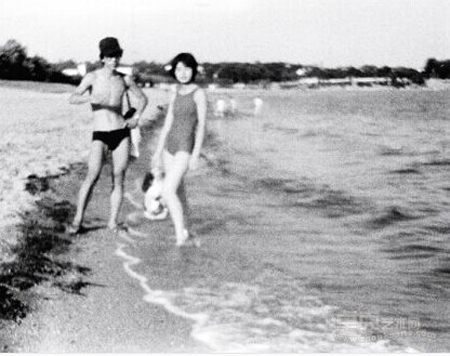

1984年喻紅和劉小東在南戴河海邊

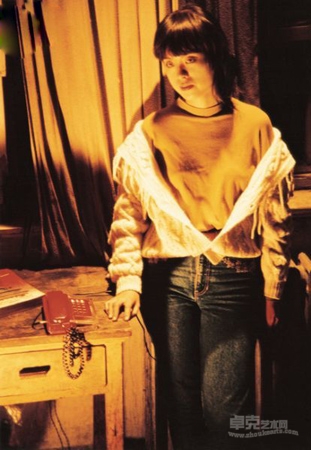

1992年喻紅在電影《冬春的日子》

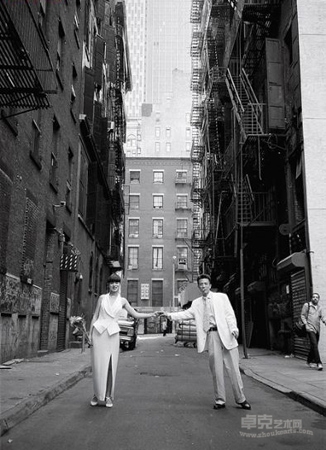

1993年劉小東 喻紅結婚

1995年崔健與王小帥在北京

在人類歷史上,青銅時代無疑值得懷念:掌握了安身立命的工具的人類從此開始自覺、自由,成為世界的主宰,雖然要為緊張的物質而奔波勞作,但質樸剛健的時代感卻永垂青史。當代中國人的心靈史無疑也有公認的那么一段,作為中國最會用畫面講時代故事的藝術家、身價也并列最高貴者之一的劉小東,將自己親歷的那些磅礴的大江大海四兩撥千斤,匯成一場個展“兒時的朋友都胖了”。

時間不寬容,胖了朋友,瘦了道義

這個夏天,無數人打著“飛的”、“高的”直奔上海,他們的目的地是民生現代美術館,因為劉小東的個人影像展“兒時的朋友都胖了”在那兒舉行。以畫聞名的劉小東,這次于萬張照片中選出千張,圍繞家庭、朋友、社會鋪展開來。從與喻紅第一次的海邊旅程開始拿起相機拍攝,倏忽三十年,在那些向我們砸來的生猛寫實之外,這里有他路過的溫柔與悲愴。

1987年,劉小東尚未從中央美術學院畢業,而王小帥與張元也仍在讀于電影學院。他們三人時常聚在一起,在閑聊、喝酒、拍片與玩鬧中揮灑著那個年代的狂妄與恣意。2014年,當王小帥與張元再次站在劉小東曾為他們拍下的合影前,擺出同樣姿勢留念后,他們共同的朋友在朋友圈中留言:“張元的脖子哪兒去了?”畫面中,曾清瘦高挑的張元與渾然飽滿的張元兩兩相看,親近又疏離。的確,兒時朋友都胖了。

我們所熟悉的是作為畫家的劉小東,他畫歷史的匿名者,將所有人物設定于場景中,帶著一股抽離抒情的生猛席卷而來。這種聚焦于日常生活的寫實“呈現出一個國家的傷口和一個藝術家的無言的立場”。去年的個展“劉小東在和田”之后,這一次他選擇了我們不熟悉的他的表達方式。劉小東堅稱:這些照片為生活的備注,是不能算作攝影作品的作品。但他對現實始終抱有的敬意未變,對時代變遷的敏感未變,憑借記錄的自覺性,用鏡頭捕捉著那些飄在風中的暗號。

從2006年,劉小東開始做整個影像展的梳理工作。那時他常常將喻紅按照年份收藏的底片拿出,對著窗戶的亮光逐個查找。在這過程中他發現,王小帥占據了相當的部分,“要是故事片的話,他就是男主角”。作為劉小東央美附中的學弟,王小帥在他的眼里是幽默的,“他特別聰明,外語好,有模仿天賦,搞電影的人又特別會說話,所以在年輕一輩里很招人喜歡”。

于是在這耳鬢廝磨的情誼中,1992年他與喻紅共同出演了王小帥的電影《冬春的日子》。這個講述一對青年畫家命運的故事由王小帥自己籌資拍攝,而劉小東卻因為表演的臨摹性與重復性而幾近崩潰,蓄意叛逃。最終他還是堅持完成了拍攝,當時那個從福建電影制片廠回京闖蕩的小伙伴,如今已經成為了第六代導演的代表人物。而他,不可避免地也胖了。

2010年,劉小東回到位于遼寧金城的家,開始了一次帶給他最大沖擊力的現場寫生,“可以在外面折騰,但回到老家,你其實就是左鄰右舍的毛孩子。近鄉情怯,這是我基本的一個情感因素”。在這個圍繞國營造紙廠而形成的小鎮中,他經歷了成年之后最長時間的逗留。四個月里,他直面兒時中的兒時,伙伴中的小伙伴,他們在無法掌控的改制之痛中,胖了。

如今,劉小東畫面中所呈現出的生猛總與某些東北烈性特質相近,但他并不認為那些江湖道義值得宣揚。“這些東西講多了有時會很功利,人還是不要過多地參與情感,社會到了消費時代,講的是規則。在規則面前講人情會喪失信譽。要收斂自己的感情,盡量做到按規矩辦事,只將義氣停留在私人領域。”

過度曝光中,我把青春獻給你

整個影像展覽,可以歸結為岳飛那句“三十功名塵與土”,不過不是三十歲,而是從1984年到現在的整整三十年。不少人好奇:在那之前、沒有被記錄這次展覽中的時代是怎樣的?“那個時代除了大城市之外,發生在二三線城市的童年是一樣的,反正都是一個不讀書,喜歡搞運動的時代。”對那段“金城小子”的歲月,1963年出生的劉小東如此高度概括。

劉小東無疑是那個小城的異類:在小學時他就被美術教師吸納進那個自由王國去了,到了中學沒有美術課,別人下課去玩兒他還在畫畫。如今連央美及附中的招生宣傳,都會以這位本校著名教授兼校友的事跡,鼓勵考生“知識改變命運”。“當時報考(附中)時已經17歲了,我小地方來的,一到(東北考點所在的)沈陽就蒙了,怯場,一到考試就胃疼,得打吊針否則會脫水,發揮得特別不好,數學和英語都沒及格。但監考老師可能看這孩子有毅力,就考上了。”憶往昔,劉小東仍心有余悸,“但這苦肉計要是放在今天是不可能的了,你得了癌癥,人家該不收還是不收。”但命運女神眷顧了這個金城小子,于是,就有了這個展覽上的一切。

1984年,農歷出現了罕見的閏十月。這一年,文萊脫離英國獨立,美國兩名宇航員成功太空行走,世界上第一臺光纖錄像電話在法國開始試用,為慶祝建國三十五周年天安門廣場舉行了盛大的國慶閱兵和群眾游行,北京大學生第一次亮出“小平您好”的條幅,長大成人的劉小東與喻紅則雙雙墜入了愛河。

成就這段愛情的,是一場北戴河與南戴河的畢業旅行,和喻紅一起從央美附中畢業、順利進入央美的劉小東暗戀前者已久,卻從不敢與她說話。然后想象與想象遭遇,他的念念不忘終得回響,“我們倆好了之后,我就老有種像在做夢的感覺,覺得好像沒什么事是不能實現的”。那時,劉小東從同學處以25元買來一架舊式蘇聯相機,在海邊拍下一張張曝光過度、對焦不準的照片,這是他第一次自覺地進行拍照。

毋庸置疑,喻紅是這場影像展的絕對女主角:1985年,她綻放在熱戀期的桃花枝下;1986年,她一襲藍色襯衫陪伴劉小東在央美的畫室中;1987年她在地壇冬日的枯枝下微微抬頭;1988年她一身颯爽的中性裝扮站在玉蘭中;1990年劉小東在央美舉辦了人生中第一個畫展,喻紅同時參展另一個“女畫家的世界”;1991年,他們在郊區蓋了一間畫室,牽手走在冬日的護城河畔;1993年,他們戀愛整整9年,一起來到美國并在紐約結婚。倪軍為他們拍下結婚照:兩人穿著自備的服裝,在一派繁榮大都會中的狹窄街區取景,劉小東叼著一根香煙,喻紅的腿若隱若現在高開衩的禮服裙間……

后來喻紅懷孕,喻紅生子,喻紅生病,喻紅熟睡,逐年看去,無一細節遺漏。木心曾談到愛情時說,“少年出乎好奇,青年在于審美,中年趨向求知,老之將至,義無反顧”。一個女人在歲月變化總能夠悉數占盡所有,無不令人唏噓。劉小東在接受媒體采訪時談到“拍照的時候我的目光很渾濁,總是半瞇著眼睛看,心態也是這樣的”。但于萬千渾濁中,只要是親手點燃的,那一定就是火焰了。

Q&A:有了規則,我還要做獨善其身的減法

TO:眼下正是高考時,在央美教書也二十年了,還記得判卷的場面嗎?

我們十幾個人住在機場,分批判改素描、速寫與色彩。十個老師坐一排,武警解放軍拿一張試卷走過來,每個人判定及格、不及格還是優秀良好,五個通過了就算放過了。然后再把卷子平鋪到地上,一人一個小手電開始打點分線,從85分開始局部地分,把分數線拉開。

TO:你的前同事陳丹青沒少抨擊中國的藝術教育及招考制度,還在教職上的你怎么看?

我雙方都理解,沒那么極端。因為今天的社會不一樣了,家庭也在崛起。比如那時,他認為這個人有前途,就會要。今天誰敢說這話?今天他會問“為什么?你是不是受賄了”。沒考上,家長就會拿行李,跑你們家住去了。為什么?你是不公平。那么今天招生制度就得設置一個找不出任何毛病的方式。你甭拿行李找我這兒來了,沒有人承擔這個責任,因為這是一個規則。

TO:當年你和陳丹青、艾未未經常一起玩兒,現在他們兩人經常會對公共話題發表意見,但是你并沒有。不想說話嗎?

從博客時代到微信時代,我一直是空缺的。我覺得我不擅長這種表達,繪畫已經是我最好的表達方式了。如果再多一個方式,我駕馭不了,我不能同時用兩種方式。

TO:看來你骨子里挺“守舊”。的確,展覽中家庭占據的位置也很重……

從理論上說,現在的社會家庭早就不該存在了,因為人們都講究個性,還會選擇家庭是出于人的本性。在你遇難時家庭是真跟你在一起的,也就是在這些時候,它高于了對自由的選擇。而它的連帶性,又注入了一些恒久不變的東西。

TO:之前你說過“四十歲以后要做減法”,都怎么減了、減哪兒了?

就是躲。我接受采訪就只在辦展覽的一瞬間,過后千萬不要。老談過去,人的心情不見得多好。現在中國整個社會節奏都太快了,目標太明確,忽略了享受生活本身,各行各業,包括藝術界,包括一些年輕的藝術家都是這樣,只為了達到什么,而不在乎真正想做什么。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號