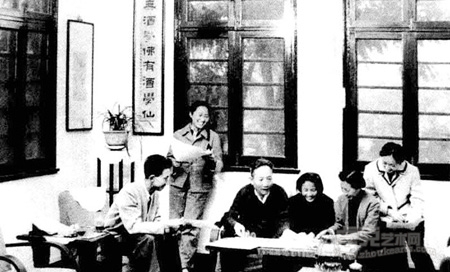

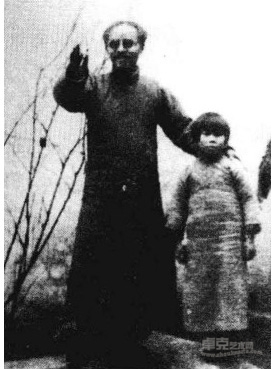

1964年,傅抱石與家人在南京寓所

國畫大師傅抱石有六個孩子,兩個兒子,四個女兒。世上的父親大都是嚴師慈父,傅抱石卻是個嚴父慈師。鄰居一位小提琴家有很多孩子,每一個都從三五歲開始學拉提琴,大有棒頭底下出人才的架勢。傅抱石說:“孩子的品性也許打得出來,才氣卻是打不出來的。”

傅抱石家中有聚談之風,高朋滿座,談藝術、哲學、人生、事業,卻從不涉及家長里短、人物是非——這讓孩子從小耳濡目染,身心皆修。

當孩子在言行舉止上有不得體之處,傅抱石會批評,但在學習和文化修養上,從不板起面孔說教。他買來《古典作品選讀》,在目錄上標注記號,打叉的絕對不要讀,打圈的要熟讀,打星的要背誦,這讓孩子懂得了“鉆研”和“欣賞”的不同價值 。

傅抱石與大女兒和二女兒。傅抱石寵愛女兒,自己一身舊長袍,舊布鞋,節省讓兩個女兒穿洋裝和小皮鞋。

傅抱石的女兒傅益瑤從小喜歡唱歌,一度想報考北京電影學院,長大后當演員。1962年,傅益瑤隨父親去杭州,偶見周恩來總理。周總理親切地問她,學不學畫畫?傅抱石說道:“我這個女兒呀,就是喜歡演戲,不喜歡畫畫。”

總理摸著益瑤的頭說:“為什么不學畫畫呢。如果是別人的女兒,我就不說了。可是,你有個畫家爸爸條件多好啊。你爸爸走的地方比我還多,筆下出來的都是好東西。我要是你,就學畫畫了。”

那年,傅益瑤15歲。但是,回來后,傅抱石從來不向她提學畫畫的事。 傅抱石對女兒說:“不論你將來做什么,都不能做文人,而要做文化人。文人是無行的,文化人是有德的。”

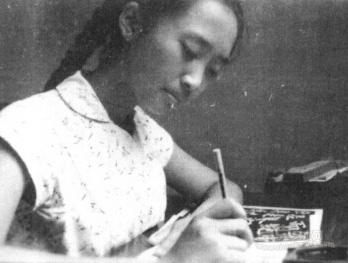

高中時期,練書法的傅益瑤。

1965年,傅益瑤考上南京師范大學中文系,校址在距市區40公里外的句容縣。開學前晚,父親對她說:“明天早上我去送你。”第二天一早,傅益瑤見父親沒有起床,準備自個去學校了。這時,她看到父親站在樓梯口,對她說:“我今天不舒服,就不送你了。你要記住4個字——謙虛謹慎。”

傅益瑤點著頭,準備下樓。父親又說道:“你要是肚子餓了,就忍著,絕對不要借錢吃飯。你要是沒錢坐車,就走路,不要借錢坐車。因為,腿永遠在你的身上,而錢不是永遠都借得到的。如果你借錢借習慣了,這雙腿和人就要廢了。”

傅益瑤說:“我一直記著父親的話,做一個真實的人,一個襟懷坦白的人,在任何時候都不迷失方向。”

傅益瑤后來成為有名的畫家。 1979年, 傅益瑤公費到日本留學,有些畫商找上門來出高價買畫,要求傅益瑤把題款寫到邊上,以冒充傅抱石先生的畫,甚至說:“你畫500張,一輩子可以封筆不畫,享盡榮華富貴了。”傅益瑤聽后很生氣,一張也不畫,從此在日本不和畫商來往。

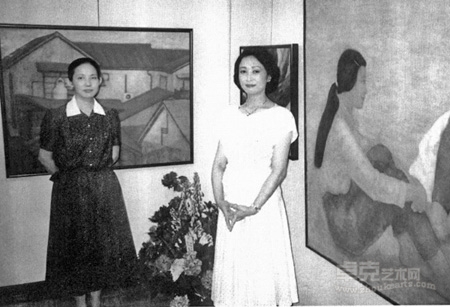

傅益瑤(右)在妹妹的畫展上

大哥傅小石畫傅益瑤作畫

雖然傅抱石并沒有讓兒女繼承衣缽的想法,但他的子女們皆從小顯露過人的繪畫天賦,長大后都從事與美術相關職業,并在技法上各有所長。

這,就是傅抱石這樣一位父親留給孩子寶貴的精神財產:內心對世界有所感悟,才能成“文”。心中有“文”,才會成就豐富的人格和開闊的胸襟。

言傳身教李苦禪: “先有人格 后有畫格”

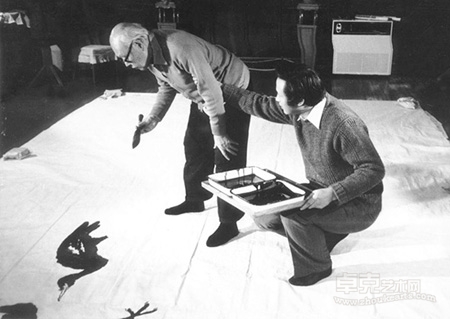

1981年,李苦禪與兒子李燕

李苦禪的兒子李燕受父親影響迷上繪畫。李苦禪對兒子說:“人,必先有人格,爾后才有畫格;人無品格,下筆無方。秦檜并非無才,他書法相當不錯,只因人格惡劣,遂令百代世人切齒痛恨,見其手跡無不撕碎如廁或立時焚之。據說留其書不祥,會招禍殃,實則是憎惡其人,自不會美其作品了”。

李苦禪自己說到做到,率先示范。一九三七年北京淪陷,偽“新民會”妄圖拉攏社會名流為其裝點門面,派人來請李苦禪“出山”:“您要答應了,有您的官做,后頭跟個挎匣子(槍)的,比縣長還神氣哩!”李苦禪不為所動,凜然拒絕。此后,他斷然辭去教學職務,以賣畫為生。

年輕的李苦禪教授

李苦禪對兒子說:“干藝術是苦事,喜歡養尊處優不行。古來多少有成就的文化人都是窮出身,怕苦,是不出來的。”他結合自己從藝過程,說:“我有個好條件──出身苦,又不怕苦。當年,我每每出去畫畫,一畫就是整天,帶塊干糧,再向老農要根大蔥,就算一頓飯啦!”因著父親的教誨,李燕不畏風吹日曬爬山涉水,長期堅持野外寫生。

1981年,李苦禪在創作巨幅大寫意花鳥畫《盛夏圖》時,李燕在旁邊當助手

后來成為清華美術學院教授、著名畫家的李燕,多次坦言父親的人格品行對自己影響深遠。“文革”結束后,有關部門通知李苦禪父子前往認領散亂的查抄物品。李苦禪對兒子再三叮囑:“上次葉淺予和陸鴻年把錯領的那些東西都退給咱們了。這正是看人心眼兒的時候,咱們要錯領了,也要還人家啊!”

還真讓李苦禪說著了,李燕在領到的“雜畫一批”中發現,一卷二十件黃賓虹未裝裱之作,上有二三件書有李可染的上款。

李燕遵父囑,當即交還工作人員,并立即通知李可染。李可染見心愛之物璧還,喜不自勝。當時在場的友人開玩笑說:“何不趁此跟那位李先生討幅牛?”——要知道,李可染畫牛是出了名的。但李苦禪連連說:“物歸原主足可!”

李苦禪逝世后,李燕曾在書中詳細談到此事。由此可見,父親對他的影響之深。

一生天然豐子愷:

“大人的所謂美德比起孩子都是不自然的”

豐子愷在緣緣堂小花園內與女兒合影

豐子愷認為童年是人生的黃金時代,他從不要求孩子做什么,而是任由他們根據興趣自由發展。他從來不強求子女做什么,最大的希望就是子女們快樂就好。

豐子愷的繪畫很有童趣,也充滿了悲憫情懷,他畫了一本《護生畫集》,教育子女去愛惜小動物的生命,見到螞蟻搬家,也要用小凳子去提醒行人不要踐踏到它們。他對童趣的欣賞達到了登峰造極的程度:“大人間的所謂‘沉默’、‘含蓄’、‘深刻’的美德,比起你們來,全是不自然的、病的、偽的!你們每天做火車、做汽車、辦酒、請菩薩、堆六面畫、唱歌,全是自動的,創造創作的生活。大人們的呼號‘歸自然!’‘生活的藝術化!’‘勞動的藝術化!’在你們面前真是出丑得很了!”

可以說,豐子愷自己一輩子都是個孩子。這種追求質樸純真的天性,影響了豐子愷的孩子們一生。他們中沒有一個藝術上贏得名聲,但他們大多過著安穩而平靜的生活。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號