王建中的油畫,無疑是賞心悅目的。既具備視覺的美感,也給人以精神的躍遷。在這樣的畫作面前,我們會不期然地沉浸其中,隨著腳步的挪移,目光的流轉,一種清遠的生命快意會悄然漫過心間,讓我們和蕪雜、粗糙的現實做了一次灑脫的疏離,使我們的心靈獲得自由而舒朗的安頓。而在通覽其所有作品、稍作沉淀之后,于賞心悅目之外,又慢慢滋生、聚攏出另一種奇妙的感覺,或說是一種新的發現。這種感覺和發現讓你不得不暫時拋開那些詩情畫意的思緒,而把王建中的創作置于中國與西方、古典與現代的坐標系內一探究竟。雖有些煞風景,但只覺不如此,便辜負了這些畫作,辜負了這位潛心作畫的畫家。

任丘冬景 60x80cm 2013年

寧波水鄉 65x80cm 2013年

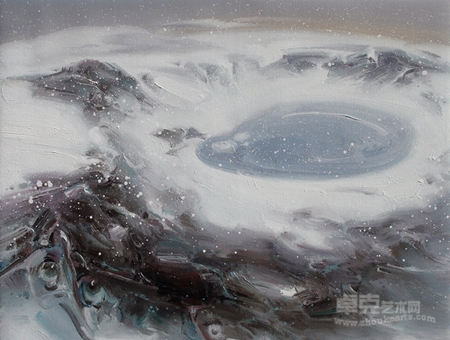

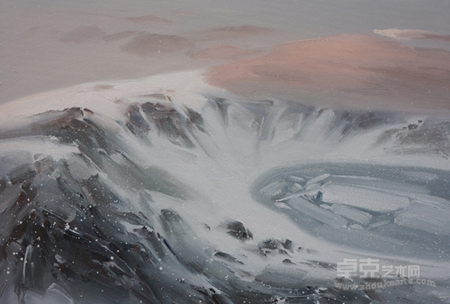

油畫誕生于西方,進入中國的美術史只不過百余年的時間。但在這百余年里,一代代的大師們一直為油畫藝術的中西融合做著不懈努力,徐悲鴻、林風眠、常玉、趙無極、吳冠中……他們在中國傳統文化的同一背景下,用自己精湛的作品薪火相傳地織出了一幅“油畫民族化”的璀璨畫卷,打造出了油畫的中國氣質和中國面貌。王建中自覺地將自己的創作納入了這一框架。他的畫,無論是“雪山系列”、“江南水鄉”,還是靜物、身邊的小風景,在保持了油畫描繪物象的直觀生動、色彩豐富細膩的同時,又融入了中國傳統藝術精神和審美理想,這使其畫作既有西方油畫的視覺沖擊力,又有中國繪畫悠遠綿長的意境之美,二者互為表里直達觀者的心底。比如其“雪山系列”,所用顏色種類并不多,分別有褐、紅、白、藍幾種顏色,但在每一幅作品中每一種顏色都有著豐富的色階變化,并且恰當地運用了各種著色技法,不僅呈現出雪山在陽光下微妙的色彩變化,而且用色調準確的關系表現了物象的體積,強調了山的質感和厚重感,凸現了大山的氣勢。所有這一切無不顯示了王建中對油畫藝術的正確理解以及純熟的油畫技巧。而欣賞這一幅幅畫面,又會領略到中國山水畫的審美韻致。這份韻致既來自那或平遠、或高遠的山水畫的典型構圖,那由色彩的漸變而生出的水墨氤氳的味道;更來自中國繪畫“外師造化,中得心源”、“因心造境”的創作原則。在這里,畫家把自己的情與思注入畫筆,突破了油畫視覺上的有限性和實在性而拓出“形”之外的虛空,營造出“象外之象”、“境外之境”,使其筆下的雪山不再是純粹的沉默的自然之物,而化為一曲雄渾的交響樂、一首壯麗的詩篇激蕩著人們的心靈。這種精神性、抒情性正是中國山水畫的價值與魅力所在。繪畫作為一種用視覺形象把握客觀世界、表現主觀世界的藝術語言,形式中蘊含了中西方不同的文化精神。王建中在中西方文化的碰撞融合中建立起了自己的藝術語言,這讓他的油畫有一種 “濃妝淡抹總相宜”般的美感。

藍色奏鳴22x27cm 2006年

小橋戀人 22x27cm 2006年

晨曲 22x27cm 2006年

晨韻 50x61cm 2006年

村頭 22x27cm 2006年

冬日蓮池 30x25cm 2011年

古典與現代的對話是欣賞王建中作品的又一維度。理性的、科學規范的“透視法”、“解剖學”與感性的細膩觀察和即興發揮的“光色感”、“筆觸運動”,建構了西方古典油畫色彩語言的基礎體系。盡管許多天才的藝術家創造了不同的表現手法,展現了豐富的形象和色彩,但直至20世紀之前,西方油畫基本保持著形、色、光三相和諧的古典結構。興起于十九世紀六十年代的印象派是西方繪畫語言從古典形態到現代形態的過渡環節,他們追求自然光和色彩,致力于對色彩變化的瞬間把握,把繪畫從寫實再現轉為對畫家感性的強調。繼之而起的后印象派是對印象派的反叛,他們不滿足于對客觀事物的再現和對外光與色彩的描繪,強調抒發畫家自我感覺,表現主觀感受和情緒,在藝術表現上重視形、色、體積的構成關系。后印象主義的理論和實踐導致西方繪畫同文藝復興以來的古典傳統決裂,20世紀西方現代派藝術至此開始萌芽。經此梳理,我們不難發現王建中的創作是以古典結構為原點,對現代藝術觀念和手法進行了擷取和吸納。標志性的鮮明、大膽、純凈的色彩讓我們看到馬蒂斯的心跡;那組“小風景”《晨曲》、《晨韻》、《快樂的陽光》等,則令人想到擅長用色彩造型、抒情的塞尚;對線和色彩自身的表現力以及畫面的裝飾性的追求又可見梵高的影響。盡管如此,他并沒有在后印象主義和現代派的路上走得更遠,他的作品從未完全拋開具體的“形”,抽象為純粹的符號,始終保持著一種在理性范圍內能接受的美感。現代藝術所表現的“非理性直覺”摧毀了傳統的藝術表達模式,將近代以來藝術家高揚主體性的追求推向了極端,也截斷了藝術通向日常經驗的橋梁,在藝術家主體自身迷失的同時,也在作品與觀眾之間形成一道鴻溝,阻礙了觀眾走進作品。而王建中沒有陷入現代派的誤區,他在古典與現代之間找到了一個平衡點,一個合適的“度”。如《晨曲》,那自由活潑、多呈曲線的明晰筆觸,清新明快的色彩,既平衡又靈動的畫面,讓這支“晨曲”似多聲部的童聲唱出的天籟,令人俗慮盡消。《雪山之三十三》,山體堅實,質感十足,但并不給人壓迫、沉重之感,合理的空間布局,杳渺的小樹,若隱若現的村落,倒生出一種陶淵明筆下“曖曖遠人村,依依墟里煙”的淡遠況味。王建中的畫成功地做到了結構和抒情性并存,與觀者實現了圓融無礙的交流,順暢地喚起了觀者的情感共鳴。

雁翎公園小景 30x30cm 2011

冬日北方 50x60cm 2011年

快樂的陽光50x60cm 2011年

寧波韓嶺村 60x50cm 2008年

寧波水鄉 50x60cm 2011年

暖陽 60x80cm 2012年

融 65x80cm 2013年

沙峪口雨后 35x25cm 2010年

雪山之十四 100x150cm 2009年

雪山之十三 50x60cm 2010年

雪山之四十三 100x100cm 2013年

雪山之三十一 100x120cm 2012年

雪山之二十二70x150cm 2011年

雪山之二十---昆侖雪 140x170cm 2011年

雪山之二十一 70x150cm 2011年

雪山之三十三 100x100cm 2012年

雪山之十八---絕塵 50x60cm 2011年

雪山之四十 60x80cm 2013年

雪山之四十七 100x100cm 2013年

西部---沙山流韻 70x150cm 2013年

西部---八月殘雪 70x150cm 2013年

西部---穿越 70x150cm 2012年

西部---秋水依依 100x150cm 2014年

王建中在中國與西方、古典與現代的交匯處找到了自己的位置,很奇妙的是,他在這兩條線上都取的是“中和”的“中”。程子說:“不偏之謂中。”“中者,天下之正道也,”《中庸》也說:“中也者,天下之大本也。”“中”的狀態是人性最本初和自然的狀態。這或許就是王建中的油畫易被大多數人喜愛的原因所在。吳冠中曾言:“我想造一座橋,是東方和西方,群眾和專家,具象和抽象之間的橋。”我們可以肯定地說,王建中正參與著這座橋的建造,正努力地為這座橋砌上一方石,加上一塊板。

王建中(王中),1966年生于河北欒城,先后就讀于華北石油教育學院、河北師范大學美術學院、中國美術家協會油畫研修班。現任教于渤海石油職業學院,河北省美術家協會會員,河北油畫學會常務理事,滄州油畫學會副主席,華北油田美協副主席兼秘書長。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號