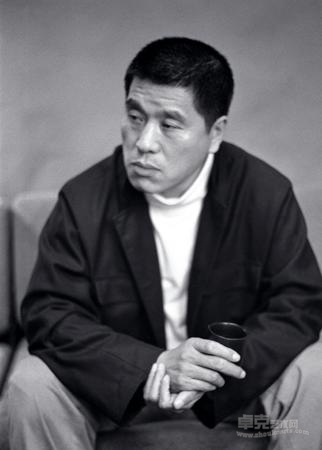

張暉

個人簡介

張暉,魯迅美術學院國畫系教授、碩士研究生導師、中國美協會員。

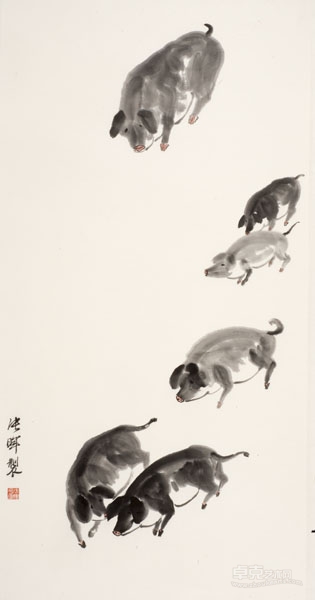

張暉的作品格調高雅、技法純熟、秉承傳統、勇于創新,個人特點鮮明。人物畫功底深厚,后轉至大寫意花鳥畫,善畫猴、鴨、蘭、竹、荷,豬,牛等。

自1986年始,數百幅作品及多篇學術文章發表于《中國書畫》、《榮寶齋》、《美苑》等國家級專業書刊;個人專著《高等美術院校速寫教程》、《動物畫技法》、《速寫教程》1上下冊、《速寫教程》2上下冊等先后出版;2011年出版個人專輯《張暉作品集》;2012年出版個人專輯“大紅袍”《中國近現代名家作品集-張暉》。

多幅作品被博物館、中外美術學院、美術館及中外私人收藏家收藏。其中,1999年為中國大型綜合藝術大展創作的《中華百年英烈頌》被中國人民軍事博物館收藏永久陳列;2008年應邀赴法國巴黎國際藝術城訪問學術交流,《醉風》等作品被法國尼姆美院收藏;2013年為遼寧博物館舉辦高其佩與指頭畫專題展,所作指畫作品《春江水暖》被遼寧博物館收藏。

多次參加國家級、省級美展并獲獎。其中1986年創作的《瑞雪》獲全國隔山杯中國畫大獎賽二等獎;1988年創作的連環畫《駝峰上的愛》單行本參加第七屆全國美展獲銀牌獎;1988年創作的潑水節組畫之六參加第七屆全國美展獲優秀獎;1988年創作的連環畫《肖紅》入選第七屆全國美展;1992年創作《馬占山將軍》獲紀念九一八中國畫大展獲銀牌獎;1993年創作的《翻身道情》參加全國美展獲優秀獎。

2008年7月21日——28日 在巴黎國際藝術城會展中心舉辦個人畫展。

2012年10月19日——21日 得于象外——張暉中國畫作品展在山東煙臺成功舉辦。

代理畫廊:子午線畫廊

聯系人:陳女士

email:1074665739@qq.com

微信號:ZWXart2012

手機:13700040516

得于象外——讀張暉花鳥畫

大寫意花鳥,作為中國繪畫的一個畫種,在上個世紀初曾有過一段值得稱道的興盛繁榮,其中齊白石、潘天壽等人上承了徐渭、八大和吳昌碩等前輩的傳統,標新立異地將文人畫又推向一個新的高峰。至此,似乎是應了“盛極而衰”的古訓,大寫意花鳥日復一日走向衰微,延續至今,這個畫種仍然是呈現一種后繼無人、乏善可陳的頹勢。探究原因很多,但時下人的那種浮躁、鄙視傳統、急功近利,對物質利益的孜孜以求,不能不說是其中主要原因。

妙香 56X44cm 2013年

大寫意應該說是所有中國畫種中最吃工夫、最難啃的門類,其中一個“寫”字就很有講究。自元明清以來,傳統文人畫在筆墨方法的發展越來越傾向于“以書入畫”。畫法源于書法,書法用筆的規范幾乎都成為畫法用筆的圭臬。所謂“折釵股”、“金剛杵”,所謂“金銼刀”、“屋漏痕”,所謂“石如飛白木如籀、寫竹還應八法通”等等,這些都為一個“寫”字賦予了極豐富的內涵。加之,筆墨所強調的那種強烈的主觀精神,尚意重情的美學品格的確立,造型上所提倡的那種不似之似,對自然的高度提煉、夸張和概括,都為這個畫種樹起了令人望而生畏的標桿和尺度。

暗香180x96cm 2010年

反觀時下那些畫了幾年畫就想呼風喚雨、招搖過市、拿腔作勢、噴云吐霧的“寫意名家”們,實在讓人覺得可憐、可笑。這些人不但不能入其堂奧,根本就是還沒有摸到門徑。

初醒 97X45cm 2013年

張暉卻在時下畫壇擾擾的喧囂、浮躁中選擇了沉下心來,不畏勞苦地默默耕耘,耕耘日久便有了這本畫集的誕生,這本畫集是他多年來探索的結晶。

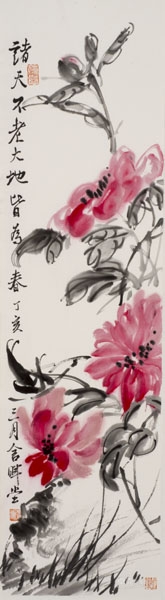

諸天不老 大地皆春 96X36cm 2013年

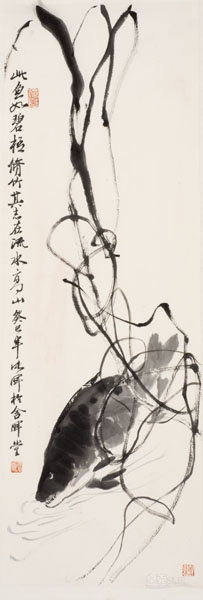

從傳統淵源上看,張暉的花鳥畫遠法青藤、白陽、八大、石濤、缶翁,近取齊白石、潘天壽,繼承了大寫意花卉的文人畫傳統。但更多的還是承接了徐渭的東西,因為在他的畫里能看到徐渭的一種精神,不是表面的而是一種內在的精神、一種情懷、一種釋放出來的人格特質。

春草細還生 45x68cm 2009年

有了這種人格特質,并不等于就有了藝術上的鮮明個性。為了形成這種個性,張暉確曾虔誠地拜訪過這些前輩大師(我指的是心靈上的遠接和藝術語言上的融會貫通)。因為要恪守大寫意的傳統,如果不在“筆墨”上有所繼承,其它的就無從談起。筆墨乃是傳統寫意畫家攀登藝術峰頂無法繞開的必由之徑。

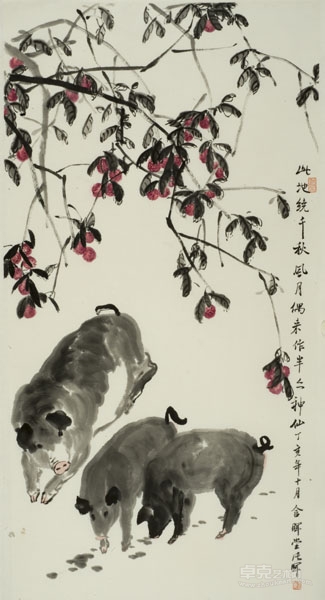

此地繞千秋風月 138X70cm 2013年

張暉認真研習這些大師們,而大師們也回饋給他很多東西。熟悉張暉的人都知道,有一段時間在他的畫里,確實呈現了很多東西。有時是類似于缶翁的老辣沉雄,有時似白石的稚拙淳厚,有時似大頤的突兀奇崛,有時似青藤的野逸恣肆……。而這些原本不是屬于他的東西。這可以看出他在學習傳統方面饕餮似的貪婪。

此心安處是吾鄉 137X69cm 2013年

“一知其徑,即變其權;一知其法,即功于化”(石濤語)這又是一個極艱苦又極艱難的過程,像破繭化蝶、涅槃再生。沒有這個過程無法承繼傳統;沒有從這個過程的掙脫,也無法成就大器。石濤曾嘲笑那些食古不化的人,他說“……動則曰:‘某家皴點,可以立腳;非似某家山水,不能傳入;某家清淡,可以立品;非似某家工巧,只足娛人。’是我為某家役,為某家為我用也。縱逼似某家,亦是某家殘羹耳,于我何有哉?”

此魚如碧 96X36cm 2013年

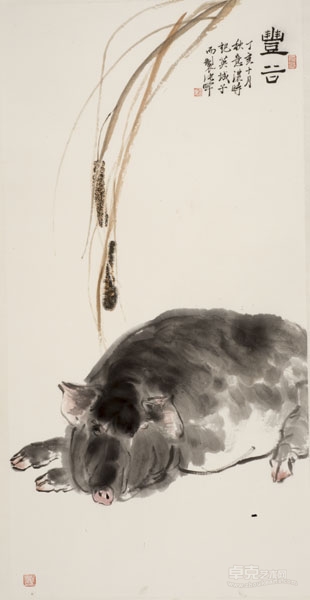

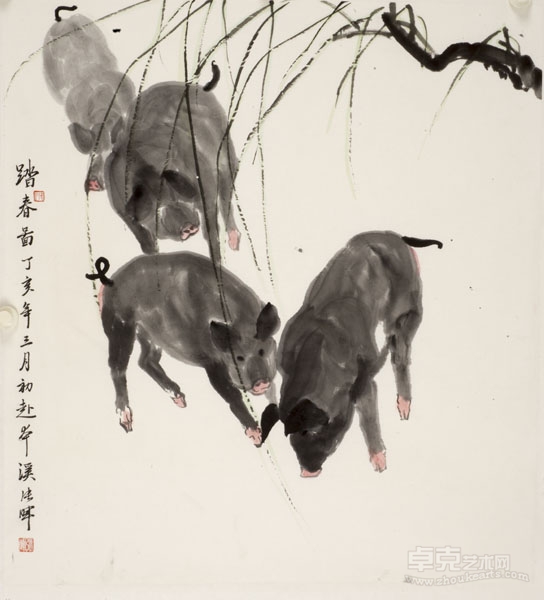

好在,張暉既學習前人,同時不忘以自然為師,風格和形式沒有好壞之分,它是隨著作品的好壞而變化,沒有獨立價值,在感悟自然,表現作者真實感受自然會形成屬于自己的風格和藝術語言,無需舍本求末追求風格和所謂的個性。他認為寫意畫要具有精氣神,寫意表象是寫,但是形散神不散,核心精髓是“工”也就是收,要筆筆見精神,無“工”的寫是假空,。他終于成功完成了這個過程,他清醒地找到了自我,在長期的探尋中形成了鮮明的個性畫風。

豐谷 137X69cm 2013年

豐碩 97X46cm 2013年

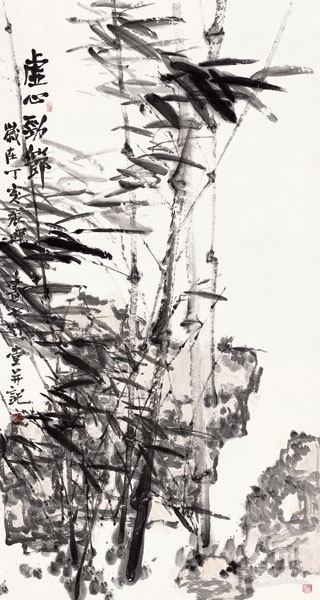

我喜歡看他畫畫,尤其是看他畫蘭竹。古人說“一世蘭、半世竹”,言下之意就是寫蘭竹要筆筆見功夫,葉葉講理法同時又要表現出個人感受,賦予其精神內涵。關于畫蘭竹古人也為我們留下了很多動人的佳話,像五代西蜀李夫人月夜映窗描竹、文與可畫竹先成竹于胸的故事等。“執筆熟視,乃見其所欲畫者,急起而從之……,如兔起鶻落”的那種超然境界以及鄭所南畫的帶根蘭花,以此寄托沉痛的家國之恨……。這些前人筆下的蘭竹無不源自他們對生活的深參妙悟,也使得這種題材上升為個人情感寄托的藝術符號。在他們筆下所呈現的已是此竹非彼竹、此蘭非彼蘭,這表現的大概就是張暉說的“人文的自然”。

風搖半榻葵陰涼 137X69cm 2013年

孤鸞舞鏡不作雙 60cmx98cm 2010年作

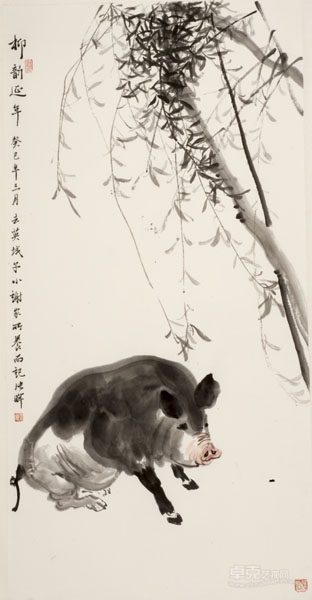

張暉畫竹,曾師法過鄭板橋,板橋說過“一根少,兩根夠,三根湊,四根救。”他就曾反復琢磨,領悟了板橋畫竹那種畫家對自然造化高度抽象升華的艱苦過程。但板橋所畫多是晴竹新篁,竿葉爽直挺拔,竹竿常不點節,風格獨樹、程式鮮明。他嫌板橋的竹子略顯嬌脆,經不住狂風勁雨的抽打。他則以漢魏碑和金石入筆,竹竿取勢遒勁剛強。竹葉則意至筆隨、狂放不羈。竹葉長短寬窄統一于草書筆法,率意有致。吳昌碩在評價任伯年繪畫時曾說“予曾親見其作畫,落筆如飛,神在個中,亟學之,已失真意,難矣!”我看張暉畫竹有同感。他畫竹就有那種“兔起鶻落”的灑脫。

江碧鳥逾白 180x96cm 2011年

靜逸 137X35cm 2013年

畫家要表現自己某種特定的氣質、胸次、性情,就必須選擇與之相應的題材,并把他提煉成為表現自己特定心性的藝術符號。張暉選擇了畫猴這個題材。張暉畫猴已有多年,最初是以畫嚴謹的結構造型開始,后來舍棄形貌的表面追求,形成了目前這種筆墨靈動、夸張、程式鮮明的“張式猴”。他畫猴,以篆書筆法入畫,追求表現猴的精氣神,骨感,粗粗的幾筆肢體、幾筆脊背,即是結構又充滿骨感,簡約的已經不能再簡了,卻神完氣足。一反前人畫猴停留在徒仿其表皮,無神,無骨的弊病。。有人說張暉畫猴有點不像猴,但又比形貌畢肖的猴有情態、有神韻。這有點像看齊白石的蝦、徐青藤的葡萄。“不求形似求生韻”。你看徐青藤的葡萄,橫涂豎抹的粗枝大葉,加上圓不圓、點不點、大小疏落、散亂的墨點葡萄,配上畫面題詩的點睛之筆,使得畫家積郁心中的那種憤懣、孤獨、懷才不遇的凄涼、落寞感受被宣泄得淋漓盡致。張暉的猴是有表情的,看它的眼睛、看它的神態,你會覺得這個抑郁、那個開懷……。這種“不媚俗”、“不欺世”、不拘成法的不似之似,正是大寫意畫家孜孜以求的一種精髓和化境。

境由心造 45x68cm 2011年

蘭外清風春未老 45x68cm 2012年

柳韻延年 137X69cm 2013年

我說過張暉的畫更多的是承接了徐渭的精神,是指他在繪畫中那種師承傳統又擺脫掉傳統;那種率意求真的灑脫;那種行筆的擒縱多變、出其不意;那種藝術符號與內心情愫的相互融合,那種在傳統的程式中、程式外追求理趣意韻之美的獨特個性。

畫如其人,作為一個東北人,張暉身上不乏北方人的那種爽朗粗獷和大氣。他的畫從傳統的角度看似乎仍還缺少點什么,但他還年輕,開了個好頭,走上了一條正確的路子。假以時日,成就大器相信是指日可待的。

文/楊仁愷

原遼寧博物館館長 國務院專家鑒定專家組成員,著名學者

踏春圖 76X70cm 2013年

藤花倒影試新裝 68x68cm 2008年

虛心勁節 180cmx98cm 2001年作

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號