中國畫藝術源遠流長、博大精深。對傳統取精用宏,展現時代風神,已成為中國畫家的共同追求。

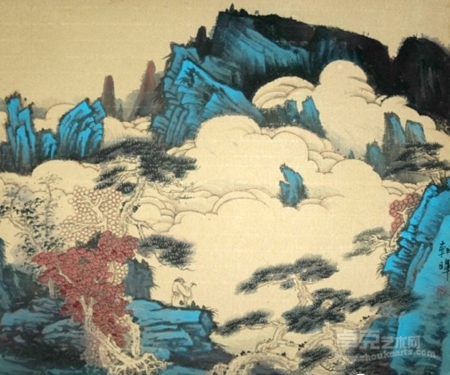

賞讀楊衛紅的作品,既可感受到傳統水墨的無窮魅力,又能探尋到他在深入傳統與執著創新方面所作出的不懈努力。首先,他的作品中有股撲面而來的文人高雅氣質,這種氣質源于畫家的胸懷,即洞察人生之后的返樸歸真,樂觀、灑脫、質樸、平和、天真無拘、超凡脫塵。源于生活而多寧靜野逸之態,清絕妙造,自得天趣。其虛和飄逸之情態,能給人一直抵佛心的感悟。

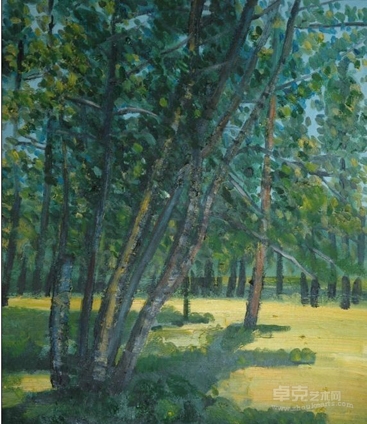

楊衛紅注重師自然,能把在作品中流露的細膩情感融入到大自然的微妙流轉之中,隨物宛轉,與心徘徊,通過其筆下的形象,表現出濃郁生活情趣,營造出精神棲息的港灣,表述著凈化心靈的人文關懷。

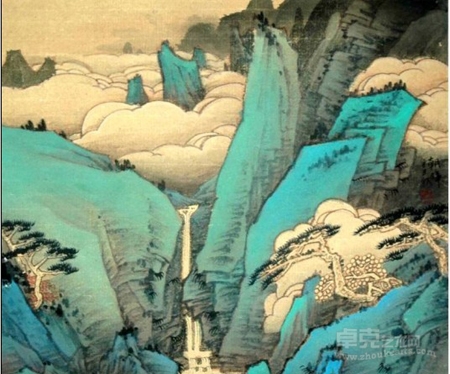

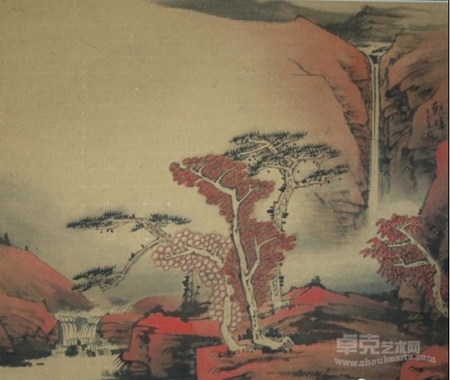

在筆墨語言的運用中,他以書法的用筆入畫,遒勁厚重、蒼老雄健;色墨對比強烈,極具視覺沖擊力和感染力。他用朱砂畫出紅色的別具一格的竹子,他謂之為高原紅。于墨色對比之下更富中國傳統的色彩美。同時,他在傳承中國畫的藝術精神基礎上又賦予了其作品以時代精神,成功的融入現代的構成和透視等技法,為其作品注入了生機和活力。他善于用墨,正如他對黑白有著詩意的理解,他以精墨大寫,直取自然之靈魂。正是他能嫻熟地運用這兩種特質,所以他的山水畫作品既有山輝川媚之姿,又能有蘊玉藏珠之富;其花鳥作品,既能工整明麗,優雅而不孱弱,他把自己對當代中國畫藝術審美的理解和體悟以及其在古今中外藝術中的上下求索注入毫端.因此,其作表現出的情調是東方的、中國的,又是現代的。他為我們洞開了一個新奇優雅 又靜謐深邃的審美世界。

從楊衛紅的作品中,我們可以看出他既有穩固深厚的藝術功底,又有對中國繪畫傳統的完整繼承。“外師造化,中得心源”是中國歷代畫家所遵循的古訓,“六法”論即是中國畫創作的核心法則,也是鑒賞評價中國畫作品的六條基本標準。楊衛紅的畫作體現的正是這些審美內容。

注重意境的營造,是楊衛紅作品的又一特征。他追求的是自然的大美和人與自然的和諧。通過心與自然同化,行動與自然順應,從而抵達“天人合一”的思想境界。我們解讀其作品,不難體悟到,虛靜空靈的道禪意境,他能虛靜其懷,悟解天地、山川、自然、生命的活潑自在,達到至美無言的大化之境,這正是其作品的藝術魅力之所在。

綜觀楊衛紅的山水和花鳥畫系列作品,我們又能深深地被營造出的那種濃郁的詩情畫意所感動,他的畫作沒有以奇,險取勝,不急不歷,,看似平淡的圖式中呈示出雅逸灑脫的獨特情韻,他較好的傳承了中國畫藝術特有的清空、超然、蘊藉與典雅,在其作品中體現出東方式的天人合一的藝術精神和儒、釋、道、禪文化意韻。從他近期作品中,可以感受到東方水墨的無窮魅力和他 廣引博證,慧眼卓識的執著創新。

中國畫對境界和筆墨的幾近苛刻的要求,讓畫家必須超越技法層面的錘煉,優秀的國畫家,不僅要有高超的技巧,還要具備豐厚的學養、人品、情操。正是因楊衛紅能做到身心、學養兼修并進,加之他的天智、悟性與勤奮,方能逐漸形成了自己的獨特畫風——既涵蓋了中國畫的傳統格局,又較好的完成了傳統圖式的現代轉換,漸趨形成了自己的筆墨語言符號。他在深入體悟前人審美精神的同時,又能勤于思考,同時又不囿于前輩的筆墨圖式,他的作品不是表象上對古人的簡單摹仿,而是極力表現對大自然的超越——既是物質的,也是精神的,更是個體生命意形式的外化。

楊衛紅在文學領域也有很高的造詣,他從中學時代就開始發表詩歌和小說,曾得到舒乙、雷抒雁、朱先樹、鄧友梅、李國文、崔道怡、蘇叔陽等大家指點。在文學方面的修養提升了其畫作的人文內涵。

中國畫的融合創新是永遠沒有終點與極致的。楊衛紅在中國畫創作中已取得了可喜的成績,其作屢獲國內書畫大獎并受到藏家的青睞。如今,他正值盛年,如能夠不斷開拓視野,豐富學養、情操,提純筆墨,在堅實的傳統文化中與大自然之心緊緊契合,循序漸進,定會在中國畫的創作中獲得更大的突破。

(辛民:六七年美院畢業,中央美院客座教授,曾創辦《現代設計學刊》,八八年為山東美協副主席曾先國撰寫的報告文學收入大學教材。有大量評論刊登于《人民日報》,《中國書畫報》,《美術報》。現為《香港美術報》主筆,職業藝術評論家。)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號