毛岱宗

現為山東藝術學院美術學院院長、教授、碩士生導師。澳大利亞格里菲斯大學博士生導師、山東美協副主席、油畫藝委會主任、中國美術家協會會員、中國油畫學會理事、中國教育學會美術教育專業委員會理事。

毛岱宗是一位學者型藝術家。他待人溫和,教學嚴謹,重視藝術家人格的自我塑造,具有“溫而厲”的師者風范,又不失純凈真率的赤子之心。他涉獵廣泛,學養深厚,嗜愛讀書,經史子集均有涉獵,尤其對道家美學思想和佛家心性哲學的體證最為深刻。

在專業方面,他不僅對西方油畫發展與傳承的歷史脈絡了熟于心,甚至于對西方后現代藝術語境的解讀也頗具理論深度。與大多數油畫家不同的是,他深諳中國畫理,并且每日必做的功課是臨習傳統書畫。博學多識與豐富的藝術實踐拓展了他的藝術思想的維度,將其藝術創造力提升到新的高度。

眾所周知,如何取法與融匯中西藝術傳統為己所用,一直是幾代中國油畫家努力尋求突破迷障的終極旨歸。“望今制奇,參古定法”,許多油畫家都做出了有益的探索與嘗試,而毛岱宗的藝術實踐為我們提供了一個獨特的思維視角和方法論。

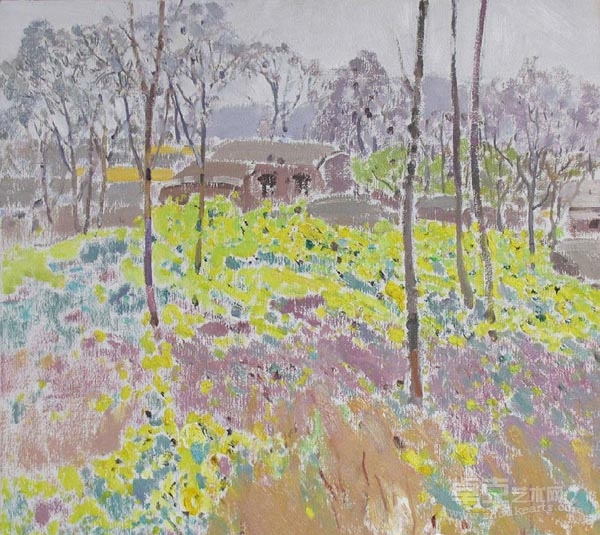

在他的油畫語言體系中,我們能感受到兩股藝術力量的交匯,一股力量是來自印象派以來的西方藝術強大的理性與秩序;另一股力量卻呈現出中國傳統藝術境界的意象與空靈。這種在中西藝術破與立的悖論中建立的語言體系看似如此的自相矛盾,但卻恰好地反映出畫家的睿智之處及其藝術方法論的主要特征。

表面上看,我們很容易將他的作品解讀為“畫家通過調整觀察自然的方式,將西方造型、色彩體系重新加以歸納與提取,轉換成中國式的書寫形式進行表達,以體現當下中國文人的情感與理想”的泛泛之談。然而,就其實質而言,毛岱宗油畫語言的藝術自律過程實是一個“不斷破除迷障,尋求心性自由”的過程。

他的藝術創作方法論主要出自佛家(就此思維特質而言,道家不如佛家徹底)。佛家言,一切迷障由執著產生(執迷不悟),執著可分為“法執”和“我執”。“法執”不除,人生知見障,即被前人的經驗或范式所束縛而不得智慧;“我執”不除,人生煩惱障,即心靈被俗我的種種利害關系所羈絆而不得自由。為此,佛家破除迷障的方法論以禪宗六祖慧能的“對法”最為代表,“問無以有對,問有以無對……不道相因,生中道義”,在動態的依違相因中,將心與色、性與相統一起來,其結果必然體現為境界。境界一方面是一種心境,另一方面又是一種喻象,“凡所見色,皆是見心”。禪宗的這種在自然中證悟,借以否定經驗、概念、判斷的思維形式,具有反理性的現象學特征,而此點也正是中國傳統藝術思維方式的關捩所在(自唐代開始確立)。

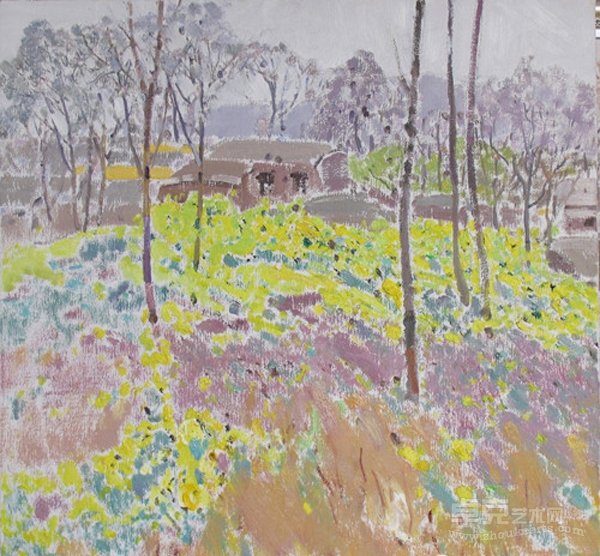

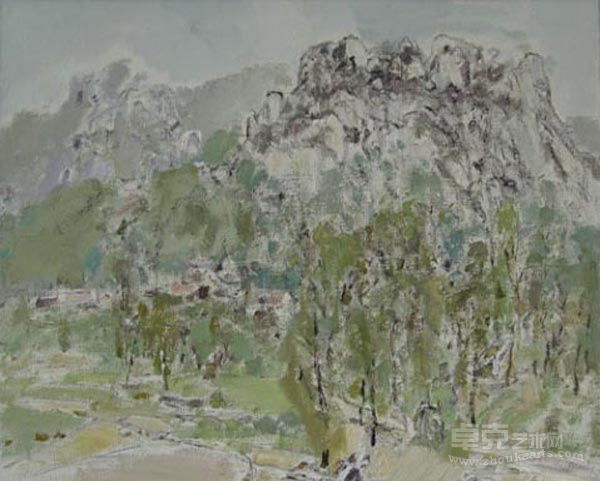

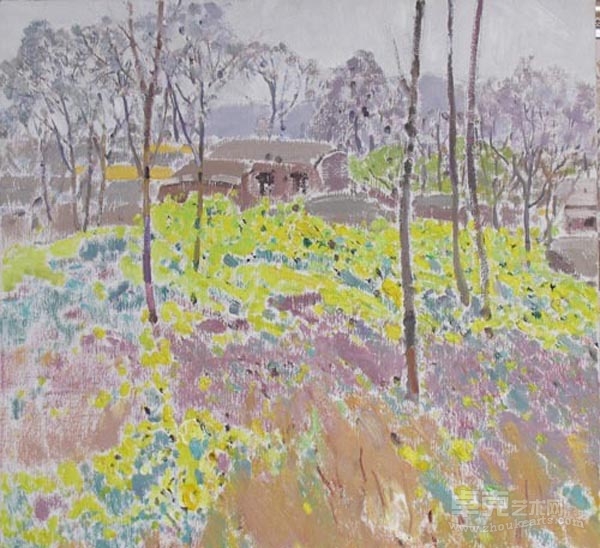

返觀毛岱宗的藝術創作方法論,有兩點應格外值得注意:一是在技法語言的形式層面上,他以東方書畫結構與筆法的靈動自由(他將突破點放在了對黃庭堅與黃賓虹的書畫臨習方面),來消解幾十年油畫創作所累積而成的經驗定式,避免因“熟中生巧”所帶來的甜、膩、油、滑等惡習,以期“熟中求生”,不為巧技,在不斷解構的過程中生成新的結構。在看似不經意的涂抹間,用筆卻依循心意和筆性生發,在與原有經驗體系的控制與反控制的動態依違之間,隨機應變,借勢造象,其結果必然是畫面形式變化的自然樸拙和出人意料。

二是在觀照自然的審美層面上,他通過寫生的途徑達到心性的自由境地(這與禪家借助自然獲得證悟,將自然喻象化的運思習慣相一致)。借助自然形式的不可預知和美感本身所具有的先驗特質,以直覺消解經驗,以情感化解理智,去除俗我機心與語言邏輯。

他認為“寫生的意義,并不只是照著實物畫,它像是一種延伸藝術生命的抗生素,增強藝術健康的維他命,是繪畫藝術求生的一種方法。”山村、水鄉、戈壁、港灣,“萬類由心”,虛幻的自然空間被轉換為真實的藝術世界;桃紅柳綠,草長鶯飛,一片片活潑潑的天機萌動,已完全是畫家個人心性的自然呈現。

由此可見,毛岱宗的藝術創作方法,既沒有陷入那種看似寫真、實乃虛無的因襲模仿的困境中,也沒有誤入一味主觀表現、華而不實的野狐禪行徑中,而是在東西方藝術語境的“不即不離,不立不舍”之間親證人生的大自在。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號