《嘯雪》138X68cm

《嘯雪》局部圖1

《嘯雪》局部圖2

《嘯雪》局部圖3

《遙思》138X68cm

《遙思》局部圖1

《遙思》局部圖2

《遙思》局部圖3

【名家點評】

畫虎能做到神態逼真威風凜凜,或動或靜各得神采即已不易,在寫實再現的風格中更能注意情趣和人性化的處理,畫其群居嬉戲或結伴出游,都在威猛中流露出些許溫情脈脈,其實是現代人審美觀和保護物種思想的折射。其他如山林環境的烘托,忽明忽暗若隱若現,也達到筆墨流暢自然妥帖,頗見功力。也是繼馮大中之后涌現的青年畫虎專家中的佼佼者。

——孫克(中國美術家協會中國畫藝委會秘書長,著名美術評論家)

我以為秦先生畫虎特長有二:其一研究物理——科學地把握老虎的生理結構與生活習性,對其行動坐臥、食眠嘯斗均了如指掌,筆無妄下;其二是重視畫面意境,營造氣勢或氣氛,畫面處理極具整體感,苦心經營,時見匠心之妙。有此兩點,則秦先生之畫虎有根有據,不落虛妄;因之,秦先生之虎畫則虎虎生風,磅礴乎畫外了。當然,他的技藝手段也堪稱干凈利落、精熟不俗。

——梅墨生(著名美術評論家)

細讀作品,在虎之形神上他更多地賦予了人的情感,所畫之虎似為極通人性、人情之生靈。尤其是將虎置于他任意設置的景致之中,或澗邊、或草叢、或層崖、或松間,各盡其態,各傳其情。他的高明之處在于以水暈墨彰的環境處理,營造竟境,突出主體,形成了工與寫、墨與彩、動與靜、剛與柔、虛與實的多重對比,提升了畫面的品位與格調,確立了秦學研在美術界的地位,也傳達了他發自內心的真情。

秦學研通過文人性與通俗性融合的畫面形態,以磅礡大氣不失精微的技巧,借虎為載體而傳達那割不斷的當代情結,從而帶來他在花鳥畫壇的極大成功。

——賈德江(著名美術評論家)

從這些千姿百態、朝氣蓬勃的作品中,可以看到畫家無論是工筆,還是水墨寫意,均在較高學術層面上進行著研究與探索,并以整體的經典意識和較高品味的審美取向給人們留下了較深刻的印象。

——沙雁(著名美術評論家)

畫虎這個題材是中國一個非常傳統、老百姓喜聞樂見的題材。中國畫的畫虎畫家很多,但是真正畫得好的不多,學研先生是不多高手之中的其中之一。提醒大家注意,研先生畫的小寫意水墨虎畫得也很好,非常輕松,他是靠寫生走出來的,然后達到了然于胸的時侯把虎的骨頭畫出來了,俗話說:“畫龍畫虎難畫骨”這就很不容易。

——馬國強(河南省文聯主席,省美協主席)

諸位著名學者的論述比我老朋友的論功擺好更有說服力,但我認為秦學研能取得如此成績的原因是他的“性情”,他的人品、學養和他與虎建立的那種物﹙虎﹚我兩忘的境地。

——徐惠泉(江蘇省美術家協會副主席)

學研是一位有才華的畫家,就像他的名字一樣,勤奮好學,在藝術的道路上不斷的探索與研究。多年來,他甘心寂寞,不為名利,鍥而不舍,潛心虎畫,終于脫穎而出,形成了自己的風格和樣式。他筆下的老虎造型生動,神態各異,或工或寫,趣味盎然。背景和色彩的處理也很有特色,筆觸細膩,格調雅致,頗有古意,給人以視覺的審美享受。

——廖軍(蘇州工藝美院院長,教授,博士生導師,中國美協工藝美術藝委會委員)

馮大中先生以虎畫睥睨千古,獨步畫壇。一時仿效者云集,但大多落其窠臼,自出新意者了了,卓然形成風格者罕有。秦學研先生便是其中佼佼者。馮大中的作品博大、冷峻、深沉,大氣磅薄,蒼茫悲愴,具有一種北方的壯美;秦學研的作品儒雅、沖淡、靜寂,靈秀俊逸,靜穆幽遠,具有一種南方的優美。因此,畫壇也就有了“北馮南秦”之譽。

——李偉華(著名美術評論家)

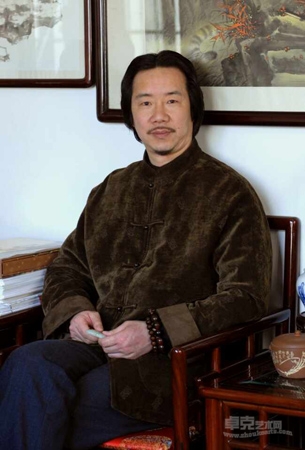

秦學研,號牧虎草堂主人。中國美術家協會會員、中國畫畫虎藝術研究院名譽院長、中國青年書畫家協會副主席、江蘇省國畫院特聘畫師。

長期從事中國畫創作,擅長動物、山水畫,尤以畫虎聞名國內外,在畫虎領域為南派代表人物,有“南秦北馮”之稱。作品《雄視》入選中國美協主辦的“中國風情——當代中國畫作品展”;《開懷》入選中國美協主辦的2003年全國中國畫作品展;《拂曉》入選中國美協主辦的全國第六屆工筆畫大展;《漫步秋光》入選中國美協主辦的第三屆全國中國畫作品展;《覓》入選“畫壇·2005年度優秀畫家提名展”;《展望》入選“首屆中國畫名家百虎大展”;2010年,作品《靜觀》受特邀參加由中國美協主辦的百年百虎國畫精品展;《曙光》獲中國美協主辦的2007年全國中國畫作品展最高獎;《祥云》獲中國美協主辦的2008年全國中國畫作品展最高獎;《拂曉》獲第三屆《光明日報》美術獎作品展優秀獎;《猴趣圖》獲第一屆“網絡全國中國書畫精英賽”金獎。

建有秦學研虎畫藝術館,同時在香港、澳門、江蘇、廣東、山東、河南、安徽、甘肅等地舉辦個人畫展十余次。

出版有《秦學研畫集一》《秦學研虎畫選》《中國當代著名畫家個案研究——秦學研畫虎藝術》《秦學研畫集二》《秦學研工筆老虎畫法》《收藏界關注的中國畫家——秦學研動物畫精選》 《中國當代名家——秦學研大紅袍畫集》。

國內外許多報刊及電視臺對其作過專題報道,其作品廣為國內外博物館、美術館、企業及收藏家珍藏。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號