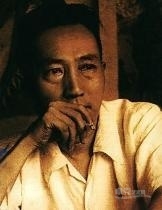

傅抱石(1904-1965),我國現代著名的國畫家、美術史研究和繪畫理論家,少年時代飽受艱辛,當過瓷器店學徒和補傘匠。熱愛中國傳統書畫、篆刻藝術,刻苦自學,尤崇石濤,1921年考入江西第一師范學校,號“抱石齋主人傅抱石”,從此走上藝術之路。1933年傅抱石進入東京日本帝國美術學校研究部,很快以畫、文、書、印“四絕”全才嶄露頭角,尤以山水畫見長。1935年7月任教于南京中央大學藝術系,新中國成立后,傅抱石除在南京師范學院美術系任美術史教授外,先后擔任了中國美術家協會江蘇省分會主席、江蘇省國畫院院長等職務。

傅抱石1904年10月5日生于江西南昌的一個修傘匠人家。1921年他以第一名免試升入省立第一師范。其時他在治印之余開始讀一些古代畫史畫論,尤其是看到石濤的“我用我法”頓開茅塞,他更欣賞石濤“搜盡奇峰打草稿”的思想。1933年3月,傅抱石東渡日本,入東京帝國美術學院,拜美術史家金原省吾為師。1935年5月《傅抱石中國畫展覽》在東京舉行。院長正木直彥、畫家橫山大觀等參觀了展覽。1935年6月,傅抱石因母病回國,1936年7月,他在南昌舉辦了個人畫展,這是他在國內的第一次個人畫展。暑假之后,應徐悲鴻之聘,任教于南京中央大學藝術系。1937年抗戰爆發后,他攜全家返新余故里。1938年4月,他受郭沫若的邀請,到武漢參加了三廳工作。此后又移到重慶,自此進入他藝術創作的一個高峰期。他家住沙坪壩的金剛坡,此后他常在畫上題署“金剛坡下齋”。他圖繪《畫云臺山圖卷》,編撰《石濤上人年譜》,同時創作了《石濤上人像》、《大滌草堂圖》,這些都反映了傅抱石藝術創作和史論研究之間的關系,以及他的藝術淵源。

從1939年以后的6年多的時間,傅抱石一方面進入了他史論研究中的高峰期,另一方面又完成了他從篆刻和史論研究到繪畫創作的過渡。1942年10月,《傅抱石教授畫展》在重慶舉行。1944年9月,傅抱石以杜甫的樂府詩《麗人行》為題,創作了名作《麗人行》(1997年嘉德國際拍賣公司以1078萬元拍出)。后來,徐悲鴻贊其畫:“此乃聲色靈肉之大交響”,并題:“抱石先生近作愈恣肆奔放,渾茫浩瀚,造景益變化無極,人物尤文理密察,所謂爐火純青者非耶?”

抗戰勝利后,他和全家隨學校遷回南京。1947年10月,《傅抱石教授畫展》在上海舉行,郭沫若用“沉浸濃郁”含英咀華”來評價畫展。然而,這時國民黨政府的南京已是風聲鶴唳。傅抱石趁疏散人口的機會,攜全家離開了南京,回到了南昌。新中國成立后,中國現代史進入了一個新的紀元。傅抱石開始迎接充滿希望的新生活。

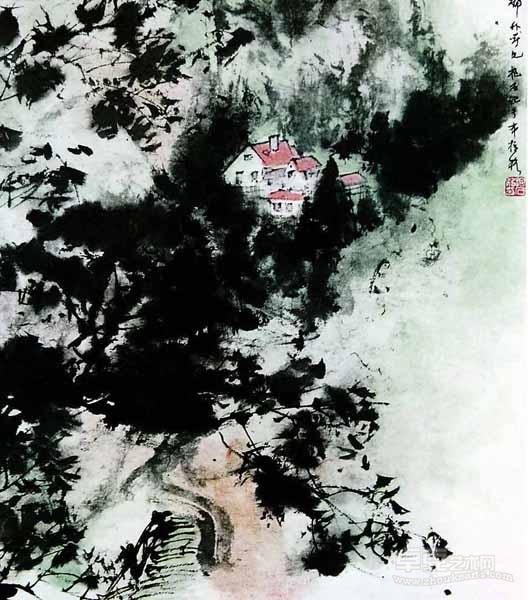

目睹了新中國的變化,面對文藝為工農兵的方向,傅抱石開始研究毛澤東的詩詞,用他那慣用的表現文學作品的方法,將毛澤東詩詞中那些激動人心的篇章移入到自己的畫面中。他創作了《七律·長征詩意》、《沁園春·雪》、《清平樂·六盤山詞意》,并參加了《南京市第一屆美術展覽會》。他的作品開毛澤東詩意畫創作的先河,使之后來成為“新山水畫”的一個重要方面,在現代美術史上同樣作出了貢獻,可以說超過了他此前的貢獻。1957年5月,傅抱石作為新中國第一個美術家代表團的團長,率領其他畫種的五名團員,赴捷克斯洛伐克、羅馬尼亞進行友好訪問,并寫生作畫、舉行畫展。傅抱石面對異域風情,開始思考如何用中國的筆墨表現外國的風景。努力開創一條前人從來沒有走過的道路。可以說傅抱石是最先引導中國畫走向世界的畫家之一,并強化民族性,為這一問題在20世紀的提出與解決作出了重要的貢獻。使由山水畫在新題材的表現方面向前邁進了一大步。1957年2月,江蘇省國畫院正式籌建,傅抱石作為籌委會的負責人之一。1959年6月,傅抱石應湖南人民出版社的邀請,成為第一位來到毛澤東主席的故鄉韶山寫生的畫家。9天時間,傅抱石完成了《韶山組畫》和《韶山全景》。這為當時的許多畫家開啟了一個挖掘新題材的思路。兩個月后,傅抱石又來到了北京,和關山月一起為人民大會堂創作了名作《江山如此多嬌》。從韶山到北京,是傅抱石藝術人生中的一個重要歷程。

傅抱石作為江蘇國畫院院長,在1960年9月率領“江蘇國畫工作團”進行23000里的旅行寫生,并由此推動新山水畫在20世紀中期的發展,把50年代初開始的以寫生帶動傳統國畫推陳出新的運動推向一個歷史的高潮。后來傅抱石以《煤都壯觀》為代表的社會性題材,在山水融合工業題材方面的努力,已經明示了現代山水畫的一種符合時代潮流的發展規律;以《鏡泊飛泉》為代表的自然題材,則是北方山水在傅抱石心靈的震撼和映現。1965年逝世。

2 個人履歷編輯本段

傅抱石,生于江西南昌,祖籍江西新余。少年家貧,11歲在瓷器店學徒自學書法、篆刻和繪畫。1925年著〈國畫源流概述〉,1926年畢業于省立第一師范藝術科,并留校任教。1929年著〈中國繪畫變遷史綱〉,1933年在徐悲鴻幫助下赴日本留學。1934年在東京舉辦個人畫展。1935年回國,在中央大學藝術系任教。抗日戰爭期間定居重慶,繼續在中央大學任教。1946年遷南京。

新中國成立后,曾任中國美術家協會副主席、美協江蘇分會主席、江蘇省書法印章研究會副會長。中國美術家協會副主席、美協江蘇分會主席、江蘇省書法印章研究會副會長。并當選為第三屆全國人民代表大會代表、第二屆政協全國委員會委員。1952年任南京師范學院美術系教授。1957年任江蘇省中國畫院院長。

3 藝術風格編輯本段

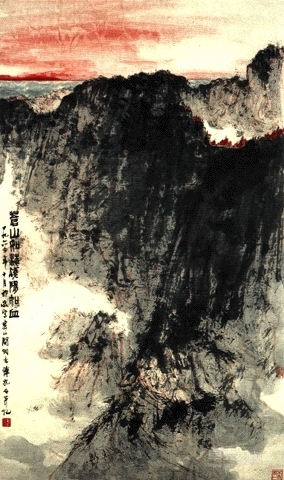

由于長期對真山真水的體察,畫意深邃,章法新穎,善用濃墨,渲染等法,把水、墨、彩融合一體,達到翁郁淋漓,氣勢磅礴的效果。在傳統技法基礎上,推陳出新,獨樹一幟,對解放后的山水畫,起了繼往開來的作用。其人物畫,線條勁健,深得傳神之妙。1965年9月29日病逝南京,卒年六十二歲。

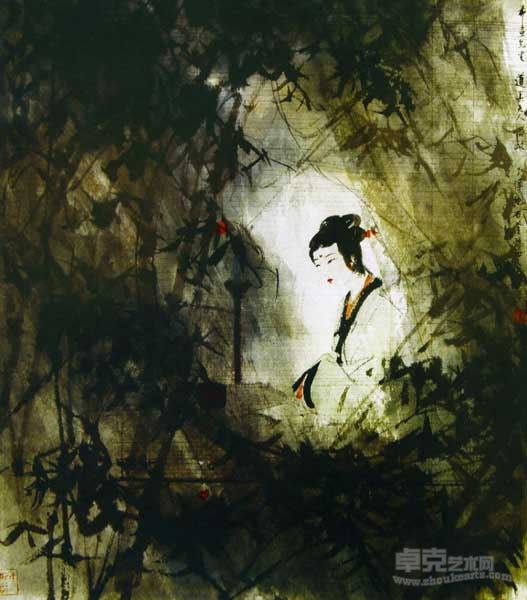

傅抱石在藝術上崇尚革新,他的藝術創作以山水畫成就最大。在日本期間研究日本繪畫,在繼承傳統的同時,融會日本畫技法,受蜀中山水氣象磅礴的啟發,進行藝術變革,以皮紙破筆繪山水,創獨特皴法-----抱石皴。他的人物畫受顧愷之,陳老蓮的影響較大,但又能蛻變運用,自成一格。他筆下的人物形象大多以古代文學名著為創作題材,用筆洗練,注重氣韻,達到了出神入化的效果。人物以形求神,刻意表現人物的內在氣質,雖亂頭粗服,卻矜持恬靜。傅抱石先生人物畫的線條極為凝練,勾勒中強調速度、壓力和面積三要素的變化,不同于傳統沿襲畫譜的畫法。他還把山水畫的技法融合到自己的人物畫之中,一改清代以來的人物畫畫風,顯示出獨特的個性。傅抱石是開宗立派的一代藝術大師。 為了緬懷傅抱石同志,新余市人民在新余市建設路西端的龍虎山修建了占地面積29.13公頃的抱石公園,用以對這位新余籍的畫家的最好紀念。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號