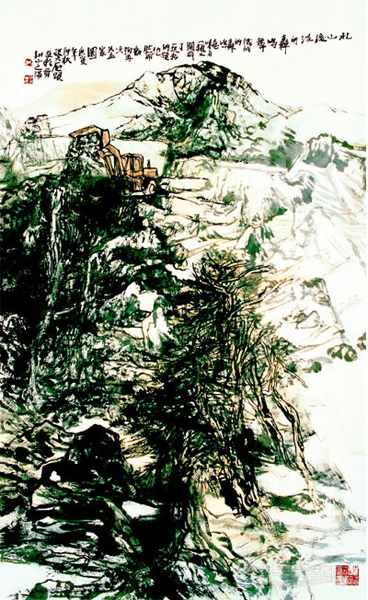

張志民作品

2013年8月26日,“唱響中國夢·喜迎十藝節——文化齊魯大講堂”迎來了第二位藝術家——著名山水畫家、山東藝術學院院長、中國美協理事、省文聯副主席、省美協主席張志民。“生活·課堂·社會”是山東藝術學院的教學理念,也是張院長培養學生和自我修行的一個“準則”,講座以此為題目,意味深長。

人人都是藝術家,人人都不是藝術家,張志民喜歡這種辯證的說法,生活本身就充滿了藝術性,從事藝術事業的人都要依托于生活,無論傳統藝術、行為藝術還是現代派,都是生活的縮影和再現。因此他講座的第一個主題就是生活。

生活:回歸自然 擁有大愛

“行萬里路讀萬卷書”——行萬里路就是生活。朋友給張志民講過一批年輕詩人去油田的經歷,當時他們問油田工人:“油井架子這么高,你們不害怕嗎?”有位工人說:“如果再高一點,就能看到我的家了。”這不就是生活當中的詩嗎?工人不會把自己當詩人,但詩人又很少發現生活中真正的詩。不光美術,對任何創作來說,生活體驗都非常重要。有的藝術家為深入生活而深入,形式主義、急功近利,這是偷竊生活,因為他們缺乏感情。“詩人就是把別人的話寫出來再講給別人聽”,這句小時候讀過的話,張志民一直反復咀嚼,他深切感受到,來源于生活的藝術才能打動人。

“我不反對年輕的朋友畫一些現代城市中的茫然、無奈和急躁,因為那也是生活,也很寫實。或許那些東西離多數人的生活很遠,但是離作者自己很近。我們不能把自己的觀點強加給所有的學生,應該讓他們放手去做,他們搞到一定年齡可能就不搞了,這也是生活的必然。”怎樣讓藝術來源于生活而高于生活呢?張志民認為藝術家應該有大愛。這個大愛不是指慈善捐助,而是創作中應該有一些生命本質的東西,不迎合,不功利,充滿正能量,回歸自然。

課堂:尊重科學 守護經典

生活不是絕對自由的,如果失去了規則,一切都無法有序進行。生活主要講究“情”,而社會講究的是“德”,二者有區別,但不能割裂。張志民認為,在學校里就要有嚴格的課堂秩序,但從社會的角度講,課堂就體現在學術性和科學性上。

嚴格的課堂訓練十分必要,但張志民更愿意把“課堂”理解為繪畫的科學性和專業性。“我認為不管西方東方,只要符合藝術家培養和學習的規律,我們就要用,沒必要把范圍定得那么窄,千萬不要畫國畫就光宋元明清,可以借鑒西方一些大師的理念。我們的課堂也包括畫家們的自我訓練和修行。教學方法和教學大綱有延續性,不能一天一變,教不出好學生來就是老師的責任。大學不是培養大師的,而是培養大師預備人才的,到了社會這個大課堂上,才可以成為大師。”張志民對眼下少有人研究經典而擔憂,他認為面對經典,必須有守護意識,講“課堂”,并不是一定要進入課堂,而是以課堂的理念尊重科學、尊重學術,嚴肅地對待傳承、研究和守護的問題。

社會:心存敬畏 不忘回報

講座的第三個重點是“社會”。張志民認為社會更講究德,“我們搞教育、搞藝術、搞文化的,有責任以身作則,呼吁正能量。藝術家要感恩社會、回報社會,要珍惜眼下的安定局面。人不要太懶,也不要太愛面子、太講究排場,心理強大比什么都強。”張志民強調“敬畏”二字,“一個民族沒有敬畏感,這是失敗的開始。對生活、對大自然敬畏,對課堂、對經典敬畏,對老前輩敬畏,對社會道德敬畏,但千萬別裝敬畏,假敬畏。”

畫派:做好自己 順其自然

第十屆中國藝術節即將在山東舉行,這場盛會令很多藝術家振奮,張志民也深感自豪,提到正在推進的齊魯畫派,他列舉了關友生、黑伯龍等老一代藝術家,其實他們早就是山東畫派、齊魯畫派的代表人物了,他們為山東的文化藝術發展作了很大的貢獻,可惜作品留存不多。有人嘆息大師離我們越來越遠,張志民說,大師最好留給后人評定,現在把自己的事情做好就行了。

如今繪畫界百花齊放,張志民對裝置藝術以及漫畫都充滿了興趣,他覺得山東藝術家在這方面的嘗試太少了,事實上“搞點別的”如今已經成為他的愿望,也是山東藝術學院的愿望。“但是地域和地域有區別,如何發展,完全順其自然。”

北山:呼吁環保 不做愚公

山東藝術學院新校在濟南長青,每次坐車去學校,張志民都會觀察路旁的小山,《北山后洼的轟鳴》就取材于此。“太美了。山東的山和南方的山不一樣,石頭都露在外面,有點滄桑,和工人農民的感覺是一樣的,我的作品‘北山’就這么產生了。北山是我心目中的山,體現生活當中的‘生’,激發的生,生命的生,生生不息的生,我們要有寫生意識,即使沒有時間對著大自然去畫。要把過去舍不得的東西拋開,要越畫越慢。有一點我自己很欣慰,我在山水中加入現代元素,不是文革時期的那種迎合,我的推土機和山是協調的。有人開玩笑說像犯罪現場——就像偷石料搞破壞的現場,我說我是在吶喊,停止吧不要無休止地開發了。這種畫市場上不喜歡,但是正因為這樣我才畫。李可染先生提出為山河立傳,我建議為山河吶喊,不是我高明,而是時代的變化和需要。我們要呼吁環保,再挖就是真愚公了。”張志民說。

期許:年輕真好 多有擔當

曾經把當縣文化館的專職畫家、一天到晚畫畫喝酒到處玩作為人生目標,自稱“人家給一只燒雞就送兩幅畫”的張志民,走到今天這個位置,完全不是自己預想的。雖然追求職位不是他的初衷,但身在其中,也可以發現許多妙處:“為別人付出越多,自己受益也更多,而且更加自信了,相信我就應該畫畫。現在時間緊了,效率反而更高。”他總結了“轉敗為勝”的經驗——一幅畫不能隨便放棄,總要把它改到好,不光要當一個藝術家,更要當藝術家中的革命家。

如今在校園里看著一張張20歲的臉,張志民總是感嘆:“年輕真好。”他希望年輕人多讀書,多積累,多思考“生活課堂社會”等方面的問題,將來多有擔當。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號