上海博物館正在展出的館藏蘇軾《答謝民師論文帖卷》

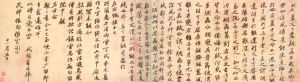

①《功甫帖》中的“蘇軾”二字

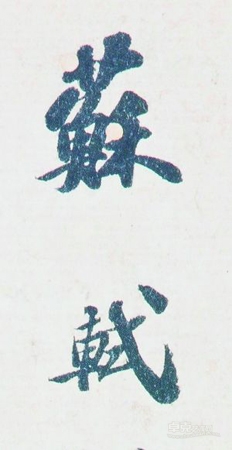

②《次辯才韻詩帖》中的“蘇軾”二字

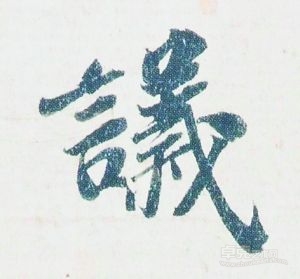

③《功甫帖》中的“議”字

芒鞋竹杖且徐行的東坡先生生前大概怎么也不會想到,他的名字與《功甫帖》會成為900多年后癸巳歲末中國最大的文化熱點事件,就像這個“一肚皮不合時宜的人”永遠想不到所謂“烏臺詩案”一般。事實上,如果沒有對《功甫帖》墨跡的公開討論,這個社會反而是不正常的。對于上博研究此帖的原因,研究者前天向《東方早報·藝術評論》表示,他們是前不久通過研究館藏的《劉錫敕》而順帶研究《功甫帖》,因為兩者互為佐證,并非專門針對《功甫帖》,研究報告將于近日刊發。

顧村言

“莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕似馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。”這是東坡先生因烏臺詩案貶于黃州而留下的千古詞句。

芒鞋竹杖且徐行的東坡先生生前大概怎么也不會想到,他的名字與《功甫帖》會成為900多年后的癸巳歲末中國最大的文化熱點事件,就像這個“一肚子不合時宜的人”永遠想不到所謂“烏臺詩案”一般。

似乎是意料之外,然而卻又在意料之內。

《功甫帖》僅九字二行:“蘇軾謹奉別/功甫奉議。”

既然《功甫帖》9月在紐約蘇富比以5000多萬元的價格成交,賣方、買方以及部分媒體甚至有關部門都認定并宣傳這是蘇軾真跡,后又有聲音為這一墨跡回歸呼吁關稅政策“綠燈”,而事實上書畫圈內對此帖仍有不少疑問,那么,這樣的爭論其實遲早要來,如果沒有這樣對《功甫帖》墨跡的公開討論,這個社會反而是不正常的。或許,從這一點而言,無論是上海文化界,還是公眾,都應當是感到慶幸的。

早在“《功甫帖》被質疑偽作”首次報道(2012年12月21日)刊出前幾天,《東方早報·藝術評論》編輯部即應研究者之約,確定第105期(2013年12月30日出版)的《東方早報·藝術評論》專稿版面將刊發上海博物館研究員鐘銀蘭、單國霖、凌利中對《劉錫敕》與《功甫帖》分析的學術研究報告,由于“質疑《功甫帖》為偽作”的新聞刊出后的發酵影響及其他原因等,三位研究者關于《劉錫敕》與《功甫帖》分析研究報告將推遲兩三日發表于其他報刊。然而因為《東方早報·藝術評論》的專稿版面已留,此事又爭議極大,影響極廣,故此版面依然留給東坡先生與《功甫帖》,對于中國書法來說,這樣波及面極廣的討論與呈現當然是一件好事,相信也是研究者與收藏者所樂見的。

研究者的學術報告自然是讓人期待的,然而就我這樣的“東坡迷”而言,卻又并不是最重要的——這不過是一份遲到的背書,因為對于個人而言,在四個月前見到《功甫帖》圖片的那一刻就對這是蘇軾真跡心存疑慮(因展覽在紐約無法專程觀展自是憾事),而在9月份細讀《功甫帖》圖錄及大圖后就一直以為,此一拍賣的墨跡與東坡書風或有較大差距——這當然是純粹的個人觀點,然而這卻是一個從十多歲開始受到東坡詩文滋養且臨習東坡書法十多年的“東坡迷”忠于自己內心的真實感覺。

此篇札記通過記錄個人對這三四個月來“《功甫帖》事件”的持續關注與或隱或顯的感受,既是為了向方家求教,也是為了向喜愛的東坡先生致敬。

關于東坡書風氣息

拍賣本《功甫帖》何以少了

一任自然的神態?

第一次見《功甫帖》圖片大概是在2013年8月前后,一位朋友因為知道自己喜歡東坡書法,通過微信發來照片,問是不是東坡所書,并未說將于紐約蘇富比拍賣,圖片當然不算太清晰,依然放大了細細讀過,文辭比我喜愛的《東坡志林》的所有段子還要短,僅九個字——就是一封極簡短的告別信札,不過看字跡卻讓人疑竇頓生,因為并無東坡一貫的行筆自然之態,乍看個別字雖有舒展之勢,然而卻只是表面,骨里卻多拘謹。彼時因為是小圖,后來謹慎地回了兩個字——“存疑”。

9月初,關于《功甫帖》將于9月下旬現身紐約蘇富比的報道陸續開始出現,其后又有藝術收藏界人士將蘇富比拍賣公司關于《功甫帖》研究鑒定文章發來,讀畢感覺似乎并未把握住核心問題,依然滿腹疑問,不過彼時有一好處,即所看到的《功甫帖》已是大圖,后來又收到蘇富比圖錄的掃描圖片,這也讓自己真正仔細研讀了這一短短九個字的墨跡。

個人并非專職書畫研究人員,所憑的只是對東坡先生人格、文章與書法的癡迷與熱愛,所作的判斷自然多是從這一角度去理解這一作品。

如果從書風與書法的氣息理解,當明白蘇軾書風最大的特征到底是什么?

而在研究書風的背后,或許也當理解蘇軾這個人與其文風到底是什么。蘇軾是有宋一代第一流的大文豪,然而終其一生都未政治上得意過,王安石推行新法,他不滿,司馬光推翻新法,他又不滿,以至于一貶再貶,黃州、惠州、儋州……奔走潦倒,心態曲折都在詩文中一一可見,所謂“一肚皮不合時宜”,然而也正因為此,這才是一個真實的人,守住自己本心的文人,若沒有這些曲折潦倒,恐怕也就沒有后人眼中的東坡了——東坡最好的詩文書法,都是在被貶后所作。

對于東坡,我個人是先讀其詩詞,再大量讀其文章筆記(中學及以后),有一段時間甚至完全沉湎于其中,東坡讀《莊子》嘗嘆曰:“吾昔有見,口未能言,今見是書,得吾心矣。”而讀東坡的文章亦復如斯,有時竟感覺這分明就是為自己所寫一般,尤其那種率意為文的感覺,甚至于根本不以為東坡是個八九百年前的古人,而是一個親切的朋友,一個可愛的老師。

東坡有一句話后來被我個人奉為為文的至高境界,“大略如行云流水,初無定質,但常行于所當行,常止于所不可不止,文理自然,姿態橫生。孔子曰:‘言之不文,行而不遠。’又曰:‘辭達而已矣。’夫言止于達意,即疑若不文,是大不然。求物之妙,如系風捕影,能使是物了然于心者,蓋千萬人而不一遇也,而況能使了然于口與手者乎?是之謂辭達。辭至于能達,則文不可勝用矣。”

這段文字說白了也就是“自然”、“真誠”、“樸素”數詞——就像東坡極愛的五柳先生一般。

這樣的風格也就是蘇軾個人的風格,所謂超逸、曠達、出世等風格皆從此派生而出,而從這樣的角度理解蘇軾的書法至少可以把握其核心與內蘊所在。東坡之書,好在真實而又超逸,具無意之美,字外有字,且“筆圓而韻勝,挾以文章妙天下,忠義貫日月之氣”,作為東坡門生,黃山谷稱其“本朝善書,自當推為第一”,而東坡則自稱“我書意造本無法,點畫信手煩推求”。其實“蘇、黃、米、蔡”宋四家中,前三家都是自己極其喜愛的,山谷推東坡為“本朝第一”或許亦是為師者尊(若從文如其人其書的角度而言,則理由最足),然而山谷書法所到處卻又有東坡所未到處,對我而言,三家其實各有解渴之處。

就結體來說,蘇字多體勢欹側,然而卻大小錯落,奇正疏密,其手札尺牘,一種情緒彌漫其間,變化多端,移人性情,讀之品之,如讀《東坡志林》,尤可體味“大略如行云流水,初無定質,但常行于所當行,常止于所不可不止,文理自然,姿態橫生”的意思所在。

蘇軾早年學《蘭亭》、《圣教》,中歲喜顏魯公、楊少師等,晚年一任自然,自成一家。其實到謫居黃州后的《黃州寒食詩帖》一出,則一切大局已定,書法風格達其個人巔峰狀態,如黃山谷在此詩后所跋:“此書兼顏魯公、楊少師、李西臺筆意,試使東坡復為之,未必及此。”

從《黃州寒食詩帖》尤可以體會東坡書法的真正特點——一種跟隨情緒而起伏翻轉的筆勢,從詩首的“自我來黃州,已過三寒食”的簡靜流美,到“年年欲惜春,春去不容惜”的欲言又止,再到“何殊病少年,病起頭已白”的慨嘆,復到“空庖煮寒菜,破灶燒濕葦”的沉郁與凄愴……其心態仿佛一個透明的人,且整篇一氣呵成,愈到后面愈加恣肆淋漓,赤子之心,清晰可見,見出東坡彼時對人生的悲涼與曠達之意。

東坡的書法有一個字的評價流傳甚廣——“肥”,這與其受到顏魯公的影響有關,黃庭堅在《與景道使君書》中稱“翰林蘇子瞻書法娟秀,雖用墨太豐,而韻有余”,豐墨與扁平的結字,加之行云流水的筆觸,自有一種率真與樸拙之美,也確乎構成了東坡的一種特有書風。

然而其后的“墨豬”之論,或許是后人(尤其是明清人)所見東坡書跡多系石刻本與雙勾廓填的緣故。 蘇軾《人來得書帖》(北京故宮博物院藏)后有董其昌跋,記云,“東坡真跡,余所見無慮數十卷,皆宋人雙勾廓填。坡書本濃,既經填墨,蓋不免墨豬之論,唯此二帖(新歲、人來)則杜老所謂須臾九重真龍出,一洗萬古凡馬空也。”

即以行書《人來得書帖》為例,更可以見出東坡的特點與對二王的理解,起首“軾啟,人來得書”尚一本正經,結字依然扁平而舒展,然而隨著情緒的移入,到“伏惟深照死生聚散之常理。悟憂哀之無益,釋然自勉”一片哀意,至末尾“軾再拜。知廿九日舉掛,不能一哭其靈,愧負千萬、千萬。酒一擔,告為一酹之。苦痛,苦痛”中,尤其是“苦痛”二字,則一片神機,可見其極痛之性情——這與右軍《喪亂帖〉句末的“痛當奈何,奈何奈何”如出一轍,風神蕭散,讀之淚濕,都是天生大性情之人的表現。

東坡著名的《前赤壁賦》,字形寬厚豐腴,如純綿裹鐵,雖是重抄書寫,然而卻無意于書,蕭散深遠,一任自然,與《前赤壁賦》文意相契,即其書論所云:“知書不在于筆牢,浩然聽筆之所之而不失法度,乃為得之。”

回到此次現身拍場的《功甫帖》上,以書風與氣息而論,個人的私見是,最大的問題正是少了東坡書法一任自然的神態,既缺少一種書寫的節奏情緒與自然狀態,更缺少那種骨子里的舒展自然之態,從氣息上而言也沒有一種文人磊落之態;而從墨法上觀察,則幾乎筆畫間處于一種平攤狀態,缺少自然過渡,一些字如第二行的“功”、“奉議”,呆板局促,缺乏神采。

董其昌對東坡《前赤壁賦》的墨法有過解讀:“每波畫盡處每每有聚墨痕,如黍米珠,恨非石刻所能傳耳。”這樣的體會若移之《功甫帖》,則如盲人摸象,黍米珠般的“聚墨痕”完全不知何在?

東坡論書云“書必有神、氣、骨、血、肉,五者缺一,不為成書也”,而拍賣本《功甫帖》或許隱約有些許坡字的骨與肉(或得之于原本鉤摹之故),而“神、氣、血”則付之闕如,不知所終。

而此墨跡若與《黃州寒食詩帖》、《人來得書帖》等放置于一處觀之,更如天壤之別,遑論其蕭散風神,而拍賣方對此墨跡所言的“一氣呵成,用筆沉著、粗獷有力,充分展現了蘇軾的人文主義情懷”則不知所指。

以個別字而言,起首“蘇”字中,“魚”字上部的第一撇,幾乎成了一橢圓的點,無法理解,而下部稍好一些。“軾”字中的“弋”若放大看,起筆有一墨塊不明所以,長勾右邊緣線全無行筆的自然平滑之態,而如被生硬削去了一些,呈放大的鋸形,彎曲而不知所以。

此“蘇軾”二字若對比臺北故宮博物院藏 《次辯才韻詩帖》中的行書“蘇軾”二字,后者之舒展靈動之勢十分鮮明。

至于“別”字,讀來似有別扭處。“別”字豎刀的右邊緣線又呈現出非自然書寫的狀態,有人評之為“澀”,是對東坡用筆的不了解所致。試比較同樣有著“別”字的《次辯才韻詩帖》的末句之“別”,后者則用筆交待清楚,跌宕飄逸,放大后的筆畫邊緣線亦流轉自然。再比較故宮博物院所藏蘇軾《歸園帖》中第一行中的“別”字,豎刀與顏魯公《爭座位》中的“則”、“可”末筆均有相承之處,肥美古樸,同樣沒有所謂的“澀”意,全不似拍賣本中“別”字給人感覺的別扭與不知所措。

一個對比是,按照上博研究員接受采訪所公布的《安素軒石刻》中的《功甫帖》,“別”字中立刀中可見豎點,在拍賣本《功甫帖》中,“別”字中立刀中的豎點則是斜點。

其實“功甫”的“功”字同樣別扭,行筆似躲躲閃閃,右邊“力”長撇起筆處與橫彎勾相連處均交待不清。

“甫”字左豎顯得微微的輕浮,而橫彎勾部分亦不果斷。

至于“奉議”二字,“奉”字捺筆生硬做作,“議”字整個字結構并不自然,無開張舒朗之氣,“言”旁的第一橫起筆似無道理。

東坡論書句有:“人貌有好丑,而君子小人之態不可掩也。言有辯訥,而君子小人之氣不可欺也。書有工拙,而君子小人之心不可亂也。錢公雖不學書,然觀其書,知其為挺然忠信禮義人也。”觀此拍賣本《功甫帖》,對比公認的東坡真跡,玩味此句,或可明白意義所在。如此尚存疑之書,在宣傳中冠之以東坡真跡之名,似可商榷。

——以上關于書風文氣的札記與隨感,其實還有不少,自然不免謬誤,之所以不揣淺陋地呈出,是想此事既然有如此廣的爭論,這或許也是拋磚引玉的一種形式。

2013年12月24日,筆者就此向87歲的上海書壇耆宿章汝奭先生求教(章汝奭先生以小楷與行草名世,在上世紀80年代即退出書協,平時深居家中,極少與外界交往)。

章汝奭先生表示,從書者的書風看作品確實是鑒定書法的重要依據之一,書法作品的出處與碑帖的對比以及看原作當然有必要,然而當一幅書法屬于較差的贗品時,對比未必就是完全必要的,“這次拍賣的《功甫帖》圖片看過,用筆不自然,不像(東坡的書法),是有問題!另一個問題是,作為蘇軾寫給郭功甫的信,太簡單,怎么可以只有9個字?!告別信也不是這么個寫法?”

“書法其實不是技法的問題,沈尹默關于技法的遺毒太多。對鑒定來說,其實如果你對一個人的書風了解的話,可以說真偽是著眼立辨,其實用不著長篇大論地以那么多細節去對比去辨別,但是因為普通讀者中不懂的人太多了,要向他們解釋清楚,有時也就只好如此了。對書家來說,他早年、中年、晚年仍然是一脈相通的,你全可以找出他的緣由的,風格演變也是有其來由和脈絡的,我的體會是,(書寫中的)掌空、腕虛、筆直,都是對的,過去的文人有臭老病,把技法神秘化。”

“現在來說,鑒定這一行很有問題,見多識廣當然很重要,但它主要靠的還是讀書和文化的積淀。從我的經驗看,對于辨別真偽,我一點也不佩服現在的鑒定人員。”

關于鑒定原因、“出處”與專家

研究上博《劉錫敕》順帶研究

《功甫帖》,兩者互為佐證

章汝奭先生的學養與近八十年的書法研習經歷當然有資格講出這樣的話來,對于一些收藏家來說,其是否收藏一件書畫與其出處以及名家評說還是有較大關系的。

然而所謂“出處”與“流傳有序”只是條件之一,并非必要條件,或者說,收藏時的了解“出處”只是為了在參加拍賣時心中有數,所謂“盡信書則不如無書”,若一味迷信“出處”,則或許會中了一些圈套——因為“出處”二字正可以有上下手腳處,正如一位圈內人士所言:“鑒畫靠的是眼睛,而不是靠耳朵或故事。”

當事人劉益謙先生9月拍得《功甫帖》后接受相關采訪時曾說出如下一般話:“因為一個多月之前就知道蘇富比紐約征集了蘇軾的《功甫帖》,看介紹也是來歷、流傳各方面都比較清晰,包括上邊有項子京的章、安儀周的章,徐邦達先生也曾經提到過這件東西。公開的信息都很清晰。哪一段文字上怎么寫的,張蔥玉是怎么說的,徐邦達怎么說的,都有。是老先生們一致認為沒有什么爭議的一件東西,整個市場我認識的朋友里基本上對這個東西都聽不到雜音。我問了很多朋友,搞古畫的都有問到。關鍵是我認為問多少人無所謂,因為它本身是一件流傳有序的東西,據我們所知蘇東坡在民間流傳的沒有爭議的東西可能只有這么一件。”

很顯然,收藏家對“出處”是極其關注而重視的,他所提到的張珩在《張蔥玉日記》中確有如是記載:“(韓)慎先北平詒書,寄示東坡《功甫帖》,元章《章侯茂異帖》、《道祖帖》,又陳俊卿、李壽朋二札影本,索值二萬元。中間《功甫》、《章侯茂異》二帖最佳,《道祖帖》真而不精,又破損太甚。”

而徐邦達在《古書畫過眼要錄》中,稱“雖僅九字,極為神采”。

對于這樣的“出處”,對于張蔥玉的看法,有研究觀點認為,目前并不能肯定當時韓慎先從北京寄予張氏的是原跡還是影本。而徐邦達先生之看法,目前也無從得知其緣由。

知名碑帖專家、原上海古籍出版社編審水賚佑先生對東坡書法與文獻的關系研究較多,在與筆者關于《功甫帖》的對話中,他表示,他所知道的是,不僅《安素軒石刻》收有《功甫帖》,《景蘇園帖》也收有此帖,“而且翁方綱還雙鉤過《功甫帖》——雙鉤本其實一看就可以看出。”對于《功甫帖》,他表示目前仍難以判斷,“我惟一有疑問的是,何以在宋元明數百年的著錄中都未出現《功甫帖》,而直到清代才出現?”對于書風方面,他表示并不練習書法,難以就此發表看法。

在《功甫帖》被上博研究者質疑報道后,當事人劉益謙先生在接受采訪時說:“我不是錢多、人傻。買蘇東坡的東西,這么大一個名聲,如果稍微有爭議,我都不會去碰這樣東西。”

他此前認為上博專家對一件“拍品”發表學術意見,有助于還原歷史本來的面目,在其后的聲明中,他又說:“對于上博的鑒定結論和目前所見的論據,我個人雖然也充滿疑惑,但我畢竟不是這方面的專家,加上買家的特殊身份,也不便對此發表評論。”他之前也表示為此事聯系了蘇富比,蘇富比將成立特別小組,邀請全球博物館的專家對《功甫帖》的真偽問題進行研究討論。

——蘇富比到底是哪些全球博物館的專家對之進行研究討論目前尚無法知曉,事實上,能對中國古代書畫進行鑒定的全球博物館專家到底指哪些人是頗讓人費些思量的。上海崇源拍賣公司負責人季崇建因此調侃說:“蘇富比豪言會請世界頂級專家會診,此話亦說大了!世界頂級要么已在天堂,要么爾等寡聞,難矣。其實藝術品拍賣做得是市場,要有職業道德,但亦不能處處以博物館藏品標準,尤其老外撐舵之拍賣行,其眼光會好過大陸?誰信?只有錢多者信。”

劉益謙在回應中曾指出“上博的專家并沒有看過原作”——而據上博研究者之一的凌利中此前告之,9月份蘇富比拍賣時他正在美國訪學,當時專程到預展現場認真觀摩了這一拍品。

問題是在參與拍賣前,劉益謙先生到底征求了哪些專家的意見呢?這一點他并未透露。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號