文/臺雙垣

以虛擬的想象

向前追朔:

假設沒有“書同文”、假設沒有“獨尊儒術”,

——完成這假設的途徑是:解構規范漢字。

結果是:

今天的中國將不一樣。

那么,站在今天的節點,發揮現實的想象,

自然會得到“完全不尋常的”創意。

千百年來,我們始終在漢字文化的框架“里面”思維;

我們的所有教育都不曾提及“超框架思維”,

因而,我們的群體想象力便被限制在我們的思維模式里。

藝術和科技的邏輯和動力是創新,

創新意識的基礎是創造性思維,

文明和進步是創新的產物——。

第一部分:重構之自白

在中國書法形成發展至今的幾千年里,應該說它雖有各種書體和風格的流變,且名家輩出、好字無數,但卻一而往之地遵循著自秦漢以來的規矩,在漢字結構上可謂一成不變、一如既往。毫無疑問,不變是對的,因為他不能變,否則秦嬴政之統一便沒了意義。規范統一、一如既往的文字苛則,是必須絕對遵守的,沒有二話。

那么,我的“重構漢字”又是在干什么呢?

首先,我解構的是漢字,其次才是書法的一種新的表現形式,而且是別人沒有弄過的,所以我把它定義為當代藝術的范疇,是表現主義的可辨識的圖像符號,也是具象的藝術作品。

關于重構漢字,談了“是什么”,再談 “什么是”——

簡言之:把漢字的偏旁部首從規范的結構拆分開來重新組合,便是我之“重構”,以中國傳統的毛筆、水墨書寫與宣紙,便是我之所謂“臺氏書法”了。

“重構漢字”的著眼點在于重構,書寫者在腦子里先解構拆分,再行變化重構的書寫;觀者則需反其道地將感官形象解構拆分,再行復原便一切了然。此亦乃游戲過程,辨別思維活動為主,書法功力從次。當然,若從傳統書法欣賞的角度,則千百年來有千百萬人在執著于把字寫得好看,顏柳歐趙、懷素二王,以及當代諸位大家的書法足夠人們在既定經驗基礎上賞心悅目了,用不著于“重構”這般費周折,當然,也得不到這般別樣的視覺與思維快感。

關于上古倉吉造字的傳說及《淮南子》記載應是在互聯網上任意搜索便明了的,于是竊以為,倉吉“觀察山川蟲鳥”造得字來,一定只是個意思,縱然可能創立象形文字的基本性狀和邏輯,卻大概并不是金文、甲骨文,更不是秦的“書同文”以及魏晉以來幾近成熟完美的文字體系。也就是說,我們的文字體系規范是無數先人“按照同一象形邏輯、形聲結構、表意章法的理念”歷經無數年而逐步形成或完成的。既然如此,我們權且把這所有功勞都放在倉吉一個人頭上,假定他活了數千年、假定漢字就是他一個人從頭到尾搞定的,那么,在這漫長的千年歲月里,任何一個“漢字”的結構,都必然有多種組合方式,今天的漢字只是在多種可能中選擇確定了古人以為“最有道理”的一個組合方式而已,除此之外的多種可能由于不是“最有道理”,故而未被選擇確定罷了。但是,其他的可能性是有的。

漢字的結構體系,是一整套浩如煙海的學問,有專家學者畢生研究它,常人不能及。然而小學識字之初老師講給我們的,其實簡單易懂。也就是少年時代,扎在我們心里的完美的漢字每一個都是“最有道理”的。從孩提時起直至終老,對于漢字的完美,所有人一生都不曾有過他想……

隨著歷史的遷延和時代變革,社會形態和材料技術的發展,文字的書寫經歷了刀刻、毛筆、鋼筆鉛筆圓珠筆的演化;文字的復制經歷雕鑿、翻鑄、拓印,然而這都沒有動搖漢字本身。即便是為了適應畢昇的活字印刷術也不過是規矩了方塊字形而已,催生了楷書,使我們能看到古人留下來的諸多碑帖,美妙絕倫。現代印刷術亦然,過去鉛版印刷的書報不過楷宋仿黑四大看家字體,而作標題的書法或美術字要另外制作銅板或鋅板;當下電子激光照排所遵循的與前人無異;亦即是說:萬變不離其宗。也萬萬不可離其宗。

毛筆在宣紙上寫漢字被叫做書法藝術,好像是近百多年的事情。作為藝術,它便有了更大的自由和變化的空間,所以,在書法里有許多同一個字兩三種寫法的,皆與現在字典里的那個字不同,在古代碑帖里也常有所見(圖1)。

![]()

圖1: 柳公權書

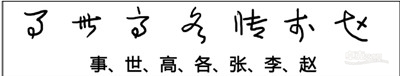

書法藝術如此,工作社交以及生活中的“習以為常、約定俗成”手寫變化也不例外。這當中的變化分兩類,一類是是從行書或草書那里借用過來的(圖2),另一類是計劃經濟時期副食品零售行業自造并為大家所熟識的(圖3)。這兩類變化的原由都是圖快捷省事,前者如:事、世、高、各、張、李、趙等許多,后者如:兩、糖、煤、酒、韭、堂等等(這類字在計劃經濟的票證時代通行),結果都是被大家認可接受并效法使用,只是不在正式文件中用罷了。

圖2

圖3

——上述這種變化了的“字”在字典里是沒有的,在生活里卻流通,尤其是第二類,人們都知道它的意思,看到它人們直接反應到它所代表的“東西”,卻并不反應它所代替的那個字。于是,這些“字”實際上已經是符號了,它們已經與原本漢字構成的“形、聲、義”完全無關了。如同我們看到乾坎艮震那方塊組合和陰陽魚圖形,便會說八卦或者太極那樣,那圖形已經是那事物的符號(這與商標徽識不是一回事,彩色的陰陽魚圖形你會想到韓國,因為那就是),(還有飯館里合四而一的“招財進寶”符)。

漢字傳統的偉大之處和別扭之處,都在于它的可符號化的特征,因為每個字都有它的一個或多個含義。而大多數常用字的構成元素(偏旁部首),是相對固定、不與其他字相同的,所以在一些書法作品中“有的字”的結構被變化了,但他還念那個字,因為結構變了但構成元素沒變,所以它不可能念別的字,譬如:岸、拿、峨、花等(圖4)。然而,西洋文字若干個字母構成一個單詞,字母換位就不行了。

圖4

然而偉大的漢字來源于偉大的古代文明,每個字的構成都有它的意義,人類進入現代文明的新時代,有些漢字的“意義”就不那么準確了。簡化字就更加削弱了它“意義”上的準確性,并加強了它的符號性。

例如:“樓”和“樓”,中國傳統建筑的樓當然是木結構的多層房子,里邊住著男人和女人。簡化字保留了樓的結構,替換了一個米字也還說得通,不過是把生活的一個本質替換了另一個本質。因為從“婁”那里就已經“婁”。因而“樓”在今天已經不具有本初的意義,已經是樓的符號。因為“樓”字里面并沒有鋼筋水泥、玻璃塑料的元素。

樓字既然是多層建筑的文字表達方式,并且是被符號化了的,那么,如何拆分、重新組裝,在書法創作的定義下就皆無不可了——反正不是用來做文字通行。

再比如中國的“中”字,它頂天立地的一豎是左右居中的,這說明什么?說明當時人類對自然空間的認識是“地球觀”而非宇宙觀,是“地心說”的產物,那時候哥白尼和《日心說》都還沒有出現。當然,今天我們知道整個太陽系也只是宇宙中微小的一隅。所以,橫向的“中”字頓然產生的“懸浮感”,更合道理,而非只是簡單地轉個方向。

尤其“儒”字最強烈地顯示了文化暴力。——這個字會讓我不知不覺、不由自主地生出敬畏之感,它的內涵已經植根于我們的潛意識。然而這個字的構成卻是“人需”,是“為人必需”還是“人之所需”呢?我們知道尊孔和尊儒是不同的概念,尊敬孔子的有學問并不意味著他的學說是我們的需要。因而,它雖與“人良”之食不同,但也未免過重了吧;盡管它并不妨礙今人的思想自由,但它畢竟有悖于現代文明。

在“現實中”,許多漢字都不具有本初的意思了,那么,在書法藝術創作里,“解構與重建”不過是把漢字的“源代碼”(偏旁部首)做結構性重組。

另一方面,互聯網早已經把許多漢字以及詞匯從本質上顛覆了。諸如:粉絲、沙發、草根、菜鳥、甚或屌絲……等等。

因而,單純從書法創作的角度,我是懷著對漢字的崇敬把來拆分重組的。

我以為,浩瀚深遠的漢字文化是任何因素也無以撼動的,漢字書寫形式的美學探討和實驗卻是有無限的拓展空間。把漢字作為當代藝術的根元素和藝術語言,是不少藝術家嘗試運用過的,其中被人熟知的有徐冰先生和谷文達先生,還有淺嘗即止的吳冠中先生。

徐冰先生著名的《天書》是他以印刷體的老宋和楷書的顏體為基礎,創造的無數“根本沒有”的看似漢字的繁復圖形和英文字母組合(圖5)。谷文達先生的創作則多是以兩個字借用可共用部分組成一個新的造型,讀那兩個字原來的音便構成它的意思(圖6)。吳冠中先生晚年有幾件以漢字構成畫面的作品,比較簡單(圖7)。在這里,最具有創造力和震撼力的是徐冰先生的《天書》、其次是谷文達先生的宏大巨制。

圖5:徐冰作品

圖6:谷文達作品

圖7:吳冠中作品

當代的藝術發生出無數新的可能,徐冰先生所著《天書》,不接地氣,無人能讀;龔琳娜的《忐忑》雖被譽為神曲,廣被傳唱,卻不能聞其詳。但是,本來就不認識漢字的外國人看《天書》遠比看書法家的作品更容易領悟漢字;《忐忑》被許多人模仿,人們并非為了“音樂”,而是為了那種痛快好玩的狀態——就如同韓鳥的《騎馬舞》風靡全球。

我的重構恰恰是觀者一種關于漢字的新的“玩法”,初衷是藝術創作,效果是觀眾參與人人可玩。在人們棄筆而操鍵盤、提筆忘字、書寫難堪之當下,假如面對一幅看似不知所云,繼而若有所悟,再則一目了然的書法作品,原來是耳熟能詳、倒背如流的唐詩,是否有一刻的快感呢?再假設,他掌握了此中門道(重構書法人人皆能),無論自娛還是與人同樂,都必將小小地開動腦筋,“創作”出盡可能不像原字的“字”來。那么,他必會調動頭腦之內存,甚至搜索他儲存有限的繁體字,在記憶的平臺上拆分某字的原寫法、重組筆下的新寫法,這過程,無論他猜對方還是被對方猜,無疑都是對傳統漢字(筆畫結構)的一次復習。并且和我一樣,穿越數千年,探尋著倉吉造字以及“書同文”在“定稿”之前的其他可能。于是,重溫漢字文化的美妙結構與深邃義涵,豈不是享受古老中華文明賜予我們的雨露滋潤嗎。

藝術無疆界,美國人布拉克把各色顏料澆灑在畫布上成就了現代藝術名作;杜尚在小便池上簽個名,這便成了現代藝術的超有影響的代表作品。既如此,當然就沒有什么不能做了。

然而,在我們這個為漢字所根本統治的世界五分之一人口的國度,漢字對成年人來說,基本上是以圖形形式作為基礎記憶的。因此,假設冷不丁讓我們在瞬間憑空“寫”出幾個根本沒有的“字”來還真不是件容易的事情,可是若把現有的任何常用字“改裝”一下,又確乎極其容易。這很有趣,也很有道理,但為什么呢?——最直接的答案是,因為他是漢字。

——東西方在文字觀念構造上的不同,與信仰崇拜恰恰相反,這十分有趣。西方的上帝是具象寫實的,他有名有姓有生平履歷,并且有理論說教。我們沒有上帝,有老天爺。老天爺是抽象的,無任何信息資料。西方的所謂下地獄,在我們這里叫做遭天譴或者天打雷劈。因而我們這里無人在乎老天爺,也不在乎犯天條,因為沒有明文的所謂天條。但是人們對于所有眾人都在使用的漢字的捍衛是無與倫比的。

被人類使用最多的兩種文字就是英文和中文,26個字母本身能代表多少定義呢?!而中文,且不說詞或者字,僅僅以構成漢字的偏旁部首而論(許多偏旁部首也同時是字),就有太多的定義和內涵。所以英文字母在許多波普藝術作品里出現,與中國的繪畫作品里出現漢字是截然不同的兩回事;而傳統中國畫詩書畫印和現實主義繪畫作品里的漢字,都是本著漢文字的用法使用的。然而,恰恰有一個專門的藝術類別叫做“書法”,書法與漢字顯然不是一個概念。那么,近現代中國書法是什么呢?我以為,是練習自魏晉以來逐步形成的漢字的書寫技法,技法的高低優劣又是以古代書法大家的模本為衡量標準的,而那標準即是書法藝術的基本審美標準參照。這一標準的沿襲與繪畫領域實在相去甚遠,臨摹古人作品的繪畫始終是作為基礎習作來定義的,是技術層面的。作為繪畫藝術作品(文學、音樂、舞蹈也一樣)他必然是有獨創性的、作者自己的思考與創造的產物。故此,我認為“書法”應該是研究創作“漢字藝術的書寫方法”,而非是描摹“古人的漢字書寫技術”。書法展覽上有太多用古代各大家字體風格抄寫的唐詩宋詞名句格言——字體是別人的、詞句是別人的,只有寫字的技術是“作者”自己的。這些所能反映的是作者的審美傾向、技術能力,而非藝術造詣和藝術創造力。

陜西省書法家協會副主席張紅春和中國書法家協會學術委員會副主任周俊杰分別在電視上說:書法是視覺藝術、書法是造型藝術。

我由衷的希望:書法向視覺藝術和造型藝術的方向發展,別僅僅停留在“寫毛筆字的技術”的層面。

我更加真誠地邀請:更多朋友們玩兒一玩兒“重構”的游戲,挺有趣。

第二部分:文化的在認識

有一個明確的事實:人類對于古往今來多數事物的認識都發生了變化。

因而,我可以不認為“重構”有什么意義,但是由于“重構”的游戲性格,讓我從一個“假設的具象結構”轉向了“實在的抽象意義”的認識。我從這在認識的過程里看到了文化含義。

舉例說:一盒印著洋房的兒童積木從盒子倒出來,各種形狀的木塊兒散落在面前由你去擺布,你可能搭建出不同的房子,而印在盒子上的“標準答案”在你的建筑方案中也許有也許沒有。

現成的漢字就是那“標準答案”,積木的個體就是漢字的偏旁部首。區別在于,漢字的結構方式是遵循著“含義邏輯”組合的,是“含義邏輯”的指向把偏旁部首結構成了最合理的標準漢字。于是,漢字就成了“拆不得”的、堅不可摧的“金剛鉆”。

——其實,拆得拆不得是一回事、遵不遵循含義邏輯是另一回事,若不在乎后者,前者的問題根本就不存在。然而,恰恰由于“含義邏輯”起著最合理的決定作用,標準漢字才拆不得。所以,真正堅不可摧、無以撼動的,不是漢字,而是漢字構成所遵循的含義邏輯。

由此,一個拆解重構的游戲便引申到了思維方式和思維模式的探討。

無疑,樓房是可以拆解重構的(即便不是像積木那么簡單),它可以改頭換面為非“標準答案”之后依舊是樓房——

漢字就不可以。

漢字就不可以嗎?

為什么漢字就不可以——

當然,按照幾千年一路走來的傳統文化軌跡,拆解重構漢字就是不可以。

那么換言之,不按照傳統軌跡,就可以了,是么?!

還可以認為,假如“傳統軌跡”的開端,是開放的另外的樣式,那么,文化的軌跡也就可能是另外的“來向”了,不是么?!

那么好,讓我們梳理一下“傳統文化軌跡”是如何形成的吧。

40多年前我的中學課本里就講到秦統一了文字,即所謂“書同文、車同軌、行同倫”。書同文當然“天下”之書寫使用同一樣文字,由此,無論那個“同一樣文字”是小篆、隸書、抑或楷書,總之,雖書體不同但 “含義邏輯”和“結構邏輯”是相同的、一直演變至今天字典里的《通用規范漢字》。兩千多年來,華夏文明和歷史文化以這一種叫做漢字的文字記載、傳承、發展著,一輩輩讀書寫字接受并傳遞漢字所記述的內容和它攜帶的信息。內容的總和構成了歷史;而信息的累積則構成了另一個東西,叫做“漢字文化”。

歷史對于歷朝歷代的發展都會起作用,這是不言而喻的。

然而,作用于歷史發展的還有另一條重要線索,就是文字。我相信我們與世界上使用其他文字的人們不但一樣被自己的文字所影響,并且,“漢字文化”的影響作用遠大于其他。

兩千年來祖祖輩輩閱讀書寫漢字,不可抗拒地被“漢字文化”所影響、所支配,并同時不由自主地“化”入了閱讀與書寫。經年累月,“漢字文化”愈加深厚豐滿,逐漸必然地形成了一種以“漢字文化”為基礎的思維模式,這種思維模式是我們全體中國人意識形態的核心組成部分,它影響著整個中華民族,它使得我們之間有一種神奇的、極易心領神會的默契(這種默契,在不同文字背景的人之間是不可能有的)。

此外,還有一個重要環節就是漢武帝的“罷黜百家,獨尊儒術”,這與秦始皇的“書同文”之于“漢字文化”有相同的模板特征(也許,這就是“秦皇漢武”總被捆綁使用的緣由之一吧)。

兩件事分開來說:

漢文字系統不是秦始皇創造的,但他“統一”了這個而不是別的,這不僅說明他使用這個,還說明這個可能是最多人使用的。他為什么要“書同文”?借用那句套話:“為了維護封建帝王的統治”,其實就是便于行政管理和書信交流。

儒家學說不是漢武帝發明的,他為什么要“獨尊儒術”?那句套話依然可用。雖然被尊崇的“儒術”非春秋戰國時期儒家思想的原貌,而是摻雜道家、法家、陰陽五行家的一些思想,但它畢竟是兩千多年來中國傳統文化的正統和主流思想。

——“書同文”是硬件,“獨尊儒術”是軟件。正是這一軟一硬的緊密結合,造就了卓越絕倫的“漢字文化”。在這個文化內核的框架里,歷代政治家、科學家、藝術家相繼完成了各領域的一次次超越,共同鑄就了中華文明的輝煌歷史。

但是,我們(有記載的)的歷史太長了,是美國的10到25倍。我們的國家是年輕的,我們的文化傳統是古老的。因而,我們不斷被告知歷史上的許多輝煌和許多不幸、以及什么事情是歷史的重演。遺憾的是即便在日常生活和人際交往中,我們都依舊不可避免地重復我們多曾警告自己盡力避免的錯誤(也包括取得成績)。原因在于,“漢字文化”造就了我們的思維模式,它不但告知我們值得警醒的歷史、還驅使我們遵從古訓,我們常常在多重選擇面前無所適從,于是心甘情愿地栽進“天數”的陷阱。是“漢字文化”捆綁了我們智慧的雙翼,我們的思想掙脫不了它編織的天網。

事物的兩面性是毋庸置疑的,“書同文”至少說明彼前是“書不同文”的,“獨尊儒術”是以“罷黜百家”為前提的。若無此二法,更加多元的文字和思想可能導致的是更加多元的中華文化,多元的文化必然導致更加開放的思維。

多元和開放,就是打開被籠罩的一個統一的意識架構,即“漢字文化”旁邊保有別的體系。——現在我們無從知曉秦以前還有什么,但一定是有的。荒誕地假設一下:古希臘、古羅馬、古印度、古埃及等等文明,如果是包容在兩千年以來的我們的文化之間,那么,宋至明清之間可能會多些個歷史閃光點的吧?!玄奘不是把西天的佛經取來東土大唐了嗎、還有鑒真東渡和日本遣唐使之于扶桑。

謝天謝地,古代帝王沒有把大家統一成漢族、大清也沒把中原統一成滿族,我們方才有56個民族,我們的民族文化方呈現當下的多元和豐富。“書同文”幸而在秦統一的六國之外,滿蒙、新疆、西藏的文字沒有殃及,他們民族語言文字的美麗詩篇才得以與我們分享。

上述種種,無非欲說明“書同文”就算有百利,得失之間也必有我們所不知道的“漏一”。重構,讓我回到漢字構成的原點之前,徹底打開漢字“含義邏輯”的捆綁,重構的文字也許可以沖破“漢字文化”的束縛。以此,我們想象兩千年以來一個更多元的、開放的無定式思維,會在古往今來的大賢才俊那里打開何等自由的思維空間。從文字的原點出發,從不同的思維繼往開來,那么,也許李白、蒲松齡就不算什么了,也許《紅樓夢》會以科幻的類型出現了,也許八大山人去給意大利皇室設計“圓明園”了……。總之,我們的傳統文化軌跡極可能是另一個走向,它是什么我不知道,但它肯定不是我們所知道的這兩千年的樣貌。

從現在這30年中國的變化以及對于世界的影響,足以說明中國人何等聰明能干。然而一切只不過是從閉關鎖國到改革開放這一觀念的變化。尚且這變化是在背負著兩千年傳統文化和修復10年政治運動的前提下。那么,假如我們的“漢字文化”不那么凝重、假如我們有千年以上的開放思維,則不僅中國、整個世界以及人類的過往都一定是另一部史詩(當然也許不,瑪雅文明在鼎盛期驟然消亡不過1200年,發現它卻時間很近。東巴文化也并沒有參與漢字文化)。

所以說,當今天下的一切皆與秦皇漢武有關。所以探討“漢字文化”的成因,解構和嘗試重構漢字與我們的思維模式產生關聯是必然的,因而,若是沿著“節外生枝”的末端回朔到原點,也必然是漢字的“被解構”。只有徹底地的除卻秦皇漢武的文化桎梏,才可能結構一道不同的、然而更自由開放的文化鏈條。

道理上講,文化的基因傳承,其實和動物、植物是沒有本質的不同的。那么很明顯,原始物種與雜交物種哪個更有活力呢?轉基因和跨界形態往往是產生“新”的“新的原動力”。草本植物開花結果后會死去,果實產生新的植株;參天古樹的旺年也在它的青春期。最具活力的一定是它們破土而出的萌芽,雖然旺盛的生命力與易被折損并存,但它所面臨的是全新的自由時空、不受愿來大樹的環抱和擠壓(它不是樹木橫斷面所見年輪的中心的“芯”),因而具有更加無限的可能性。

2013-3-20

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號