“讓我鑒定過的書畫收藏家,最多的在這方面投資了三個億,還有一個億的,六千萬的,結果收藏的書畫百分之九十以上全是假畫,這不是聳人聽聞,是真事”。北京宏寶堂畫廊董事長、著名書法家程茂全如是說。

筆者有一次在榮寶齋和李春林碰到了一位拿著幾幅從某小型拍賣公司當真品拍來的黃胄人物畫高仿,還配有出版圖錄,可見今天的書畫作偽水平已經非常高,作偽和銷售已經成為復雜化、系統化和多樣化的工程,類似的事例不勝枚舉。

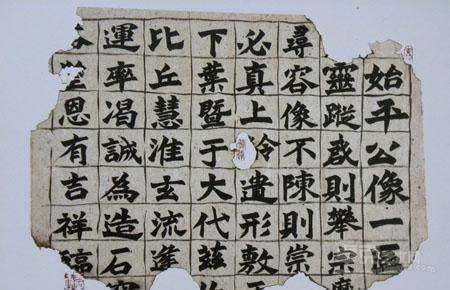

李春林作品

王吉祥作品

由此可見,收藏投資文物藝術品的眼力和財力缺一不可,這里的眼力既有收藏前景的洞察力、也有作品真?zhèn)蔚蔫b別力,如果缺乏真?zhèn)舞b定的能力,那就要選擇正規(guī)的渠道,從誠實守信的畫廊和拍賣公司購買繪畫藝術品。

“畫廊”本是舶來詞。舊時是古玩店經營書畫,并衍生出了專門買賣書畫的畫店。公私合營以后,書畫和金銀一樣成為了一種特殊的商品,所有經營書畫的商店統一歸屬國有,全國只有榮寶齋、朵云軒和各地的文物商店、外貿公司收購經營新舊字畫,出口創(chuàng)匯。改革開放以后,文化部成立了中國畫創(chuàng)作組,組織了全國的著名書畫家創(chuàng)作書畫,用以國內外展覽、賓館裝飾、對外交流禮物、外銷創(chuàng)匯。而此時市場經濟的發(fā)展,推動了書畫藝術品的商品化和市場化,逐漸出現了許多集體和個人經營的畫店,大陸的畫廊業(yè)拉開了萌生的序幕。

當然,在這一點上,香港和臺灣的畫廊功不可沒,他們帶來了畫廊的理念,并最早來大陸找著名的畫家收購字畫,出現了松散的“簽約”,但有些未出名的青年書畫家作品很難進入流通領域,而在北京國際展覽中心舉辦的第一次藝術品博覽會時,最激動人心的是有新加坡畫廊老板在博覽會上與并不出名的畫家個人簽約訂畫。隨后海外畫廊的入駐,讓大陸的畫廊不再是陽春白雪,揭開了海外畫廊從公開市場渠道進軍大陸的序幕,更重要的是它讓畫的好,但沒有名氣和地位的普通畫家有了“大紙換小紙、軟紙換硬紙” 的公平競爭機會。

就在港臺地區(qū)著名的畫廊來大陸通過畫店及畫家個人收購字畫作品的同時,許多內地畫家紛紛出國辦展售畫,但絕大多數畫家辦展的地點在日本和港臺地區(qū),其中最著名的是范曾在日本成功舉辦了多次畫展。

海外辦展靠的是水平而不是關系,像中國彩墨畫革命旗手宋滌在海外辦展時,首先去的不是容易接受中國文化的日本和港臺地區(qū),而是在1986年去了德國,并獲得成功。在亞洲金融危機泛濫之時,宋滌又在日本的大阪、東京、山梨縣等地辦展,結果獲得了出乎意料的成功,有趣的是這些作品今天正在向大陸回流。

而此時的港臺資金也在北上尋求在書畫界更大的發(fā)展。像郭浩滿在皇始晟內開辦的“云峰畫廊”,應該是海外資金入主內地畫廊業(yè)的開始,并且引領了當時港臺地區(qū)的書畫收藏,扶持了許多內地畫家的成長,大陸上許多土生土長的“畫廊”也應運而生。各地涌現出了許多售賣旅游商品畫的商店。在琉璃廠這條街上,除了百年老店“榮寶齋”以外,先后有港臺出資的“云峰畫廊”分店和內地出資的宏寶堂、北京畫店、大千畫廊、燕京書畫社等大大小小的畫廊布滿了街道兩側。見證了過去的30多年里,國內的畫廊業(yè)從無到有,從小到大,從千辛萬苦到風光無限,直到大陸拍賣市場的出現,才結束了大陸畫廊的好日子,一直到今天畫廊業(yè)仍然行走在無窮無盡的轉折期里。

1992年,拍賣公司的出現,給中國社會帶來了許多變化,同時也徹底改變了原有畫店——畫廊的運作贏利模式,原本剛剛嘗到的大餐,卻被拍賣公司分走了大部分。一個個拍賣公司就是一個個“畫廊”,而且拍賣公司的運作能量和模式決定了自身的能力和資源遠遠超越了無論是傳統還是現代意義上的畫廊,拍賣市場的火爆自然壓縮了畫廊的利益空間。原本畫廊獨享的美味大餐卻變成了刀山叉海的自助餐,而近年來拍賣市場的蕭條,直接影響了畫廊的資源和市場。許多畫廊減小經營面積、尋求低價租金、減少雇員、減少工資,甚至走向了倒閉,這些狀況的出現被業(yè)界認為是書畫藝術市場價格調整的結果。業(yè)內人士大都認為書畫藝術市場洗牌的時刻到了。我們看到的市場在某種意義上是虛假的表象,正因為這個市場從來沒有真正的好過,所以它也從來沒有真正的壞過,這其實是市場各方根據需要在“做市場”時的輿論造勢,在混亂中各自搶切著自己的蛋糕,大家在重新定位自己的利益位置,書畫家、拍賣公司、畫廊、評論家、媒體、收藏家都在根據自己的利益需求接受市場的洗牌。不管在洗牌中誰出局,活到最后的才是勝利者,只不過拍賣公司和畫廊走的更近了,每個拍賣公司的中國書畫部、油畫部,其實就是一個大畫廊,不同的是畫廊天天開門求生意,而拍賣公司只能一年兩次大型拍賣,兩者只有相互結合、取長補短、才能求得發(fā)展。

王興家作品

從根本上說,這種現象的出現是因為一級市場和二級市場追逐利益相互傾軋所致,但市場依舊按著規(guī)律發(fā)展。實際上,市場中的利益不僅左右了專業(yè)學術、價值價格,更是攪亂了整個藝術界的優(yōu)良傳承和游戲規(guī)則。個別拍賣公司以挖坑做局為己任,代理關系客戶或買斷拍品后自己宣傳拉高價格賣出,沒有賣出的也要做出虛假的成交價格,引誘最終的上當者。畫廊選擇水平尚可的書畫工作者,投資買斷一個時期的作品,加大宣傳力度,在拍賣市場上虛假成交拍賣價格,把一個毫無名氣的畫家炒作包裝成一個著名的書畫藝術家,批評家們早就放棄了批評的責任和操守,因為說人不好是沒有任何利益的,既沒有書畫家給作品,也沒有書畫家給錢,過去寫一篇評論文章要給價格不等的錢,后來是給畫,現在是評論家直接寫字畫畫賣錢,自己評論自己。已經沒有藝術家再思考藝術的意義、藝術的責任、藝術的擔當,真正的藝術家越來越少。一些媒體更是一窩蜂的根據潤筆費、車馬費的多寡來撰寫、發(fā)表和播放一些喪失了道德立場、職業(yè)操守、專業(yè)水平的文章和報道。各方的既得利益者還要打著文化的旗號舉辦各種形式的展覽來兜售自己收藏投資的作品,還要以文化的名義召開以吹捧為目的的各種研討會,至于許多書畫藝術品博覽會就是大賣場,許多美術館也變相成了大畫廊。這也在一定程度上導致收藏者的群體品味下降,投機分子越來越多,收藏、欣賞、研究文化和藝術已經被投資理財所代替,這一切都是市場畸形發(fā)展和學術缺失的結果。

正是這種模式的快速畸形發(fā)展,形成了今天有別于海外成熟市場、具有中國特色的“畫家是一級市場,拍賣公司是二級市場,畫廊是三級市場的格局”。這也是今天中國大陸畫廊業(yè)發(fā)展壯大的隱患和羈絆。尤其是在中國繪畫藝術市場化已經30多年的今天,仍然奉行的是“價格決定品質”或者說是“價格決定藝術品質”的市場機制。不僅畫廊沒有擔當,就連整個文化藝術界也沒有擔當。

近期藝術品市場出現的深度調整后,許多韓國畫廊退出中國市場后又傳出798里著名畫廊撤出的消息。所以,當2012年海關嚴查進口藝術品,強化進口藝術品的稅收時,對于主要經營進口當代書畫藝術的畫廊來說無異于釜底抽薪,韓國畫廊可以全體撤退,那內地的畫廊又能撤到哪里呢。

雖然雄厚的資金是維系一家畫廊生存的根本,正確的經營理念、廣泛的客戶資源和貨源是提升畫廊品質和規(guī)模的手段,但企業(yè)自身的文化至關重要,它可使企業(yè)有著誠信的良心,并且能讓這個企業(yè)向著差異化和多元化的方向發(fā)展,同時在發(fā)展中有了可傳承的精神依靠和寄托。現在幾乎人人都說畫廊不好干了,但沒有人去總結畫廊為什么不好干了,大陸的畫廊業(yè)乃至大陸的拍賣業(yè),既不缺錢,也不缺畫,唯獨缺的是良心引導下的文化。

在這一點上,北京榮寶齋給我們帶來了獨特的理念、認識和鏡鑒。

1949年以前的榮寶齋自不必說,但此后的榮寶齋讓人很難想象,一個賣文房四寶的商店上級單位幾十年來居然是新聞出版署。現在的上級是中國出版集團。而不是文化部、或者是中央美院,但榮寶齋卻傳承著中國傳統文化,在畫家和廣大人民群眾及市場之間架起了橋梁。

北京是五朝古都,其文化藝術的底蘊深厚,書畫經營的歷史悠久,且在改革開放以后出現了畫廊,而且畫廊的數量和交易金額占據了全國乃至亞洲的半壁江山,所以北京的畫廊既是整體畫廊業(yè)的龍頭,又是畫廊業(yè)的風向標,北京畫廊業(yè)的水平是國內同行之冠,而琉璃廠一條街即是國內畫廊業(yè)的縮影,這條街上的榮寶齋則是他們的靈魂。

在這里,不僅有榮寶齋這樣歷史悠久、名聲顯赫的畫界百年老店,還聚集著宏寶堂、北京畫店這些專門經營書畫的中堅力量,而許多大大小小兼營書畫的古玩店更是布滿琉璃廠的街道兩側,就連街道兩旁也經常站滿了專門倒賣高仿名家書畫的“江西個體畫商”。

如果說琉璃廠是寸金之地,毫不為過,因為這里機會遍地,地下的錢沒過腳面,我既看見過在榮寶齋里花200萬元買范曾畫眼都不眨的貴婦,也看過在榮寶齋對面胡同里花8千元買假范曾畫的官員。

有著300年歷史的榮寶齋,今天依然風光依舊,還在經營著傳統的文房用具。畫廊也占據整整一層樓,專門出售齊白石、徐悲鴻、傅抱石、張大千、黃永玉、范曾、宋滌、馮遠、劉大為、啟功、劉炳森、沈鵬、歐陽中石等名家書畫,買賣興隆。僅近幾年每年春節(jié)之前舉辦的“范曾迎春書畫展賣”交易金額年年過億,成為了這條街乃至全中國畫廊業(yè)的一個亮點。往往一件在其他畫廊無人敢買的范曾作品,到了榮寶齋就身價數倍,正如其他老字號的信譽和經營收益成正比一樣。榮寶齋也有特別之處。其深厚的文化底蘊傳承,榮寶齋更像是一個大學校,培養(yǎng)了一批又一批的各種人才。

榮寶齋的副總經理雷振方,以精通書畫的經營和鑒定享譽業(yè)界,早年替單位在拍賣市場買書畫時,只要雷總在場內一舉牌,跟隨者號牌如林,拍品最后皆以遠遠高出估價成交給別人,形成了一道獨特的風景。

經營部的李春林,不僅是文房器物生產、發(fā)明、推廣方面的專家,手中有著許多文房類器物的發(fā)明專利,而且還是北京市書法家協會的會員,自身在書法方面有著很深的造詣,曾求學于啟功、劉炳森,書追“二王”、智永、李邕諸家,行楷融遒勁秀美于一體。

經營部的王吉祥,在文房行業(yè)度過了四十個春秋,身為北京市書法家協會的會員,不僅熟識各項文房的特性,還擔任著中國文房四寶協會的副秘書長,雖然從師歐陽中石先生學習書法,但筆下的隸書融“二爨”之法,有著鮮明的個人特點。

榮寶齋美術館館長王興家,并沒有讓豐富的藏品沉睡在庫房里,而是每三個月換展一次,讓每一幅藏品真正做到了“三貼近”,藏品更換的頻率和展示水平超過了國內許多名義上很先進、很現代的藝術類博物館和展覽館,并且精通篆書和篆刻,作品風格大氣磅礴。

《榮寶齋》雜志的主編揚中良先生,往往用最簡單筆墨畫出最豐富的內涵,繪畫作品學古而不泥古,不像現在許多學黃賓虹的畫家,學了進去就出不來,可謂是真正的“文人畫”。

榮寶齋木版水印部的張和平,自幼習畫,拜著名畫家梁樹年為師,山水畫宗法傳統,直追古人。

北京電視臺還曾經介紹過榮寶齋的幾個保安撫琴、對弈、書畫的業(yè)余愛好,讓人看了,不禁刮目相看。

這些人可能并不能直接影響榮寶齋的經營理念和運作模式,但他們學習的文化藝術,直接影響著自己的為人處事,他們之間傳承著一種無形的精神,厚積薄發(fā)、形成了一個可以相互影響的強大文化藝術氣場。

而榮寶齋旁的北京“宏寶堂”畫廊在業(yè)界的赫赫大名完全源于董事長程茂全先生的文化氣場。

程茂全出身于書香門第,自幼習書,得鄭誦先、啟功、歐陽中石等名家之真?zhèn)鳎粌H所書章草,當代第一。還廣交體育界、曲藝界、京劇界、影視界、書畫藝術界的朋友,僅以畫廊內外啟功、劉炳森、沈鵬、歐陽中石、范曾等人的題跋,就可見程茂全主導下“宏寶堂”畫廊的非凡人脈和業(yè)界影響力。畫廊經營中、以獨、特、新、奇為旨,以真、小、精、廉為本,使宏寶堂在京城書畫界別具一格,獨領風騷。

每年的春節(jié)前夕,在榮寶齋舉辦的“范曾迎春書畫展賣”的開幕式時,會發(fā)售100本范曾簽名的畫集,這就讓想買范曾簽名畫集的愛好者們前一天的晚上就在榮寶齋門前排起了長隊,原本500元左右一本的畫集當時就被炒到2000元。它最大的用途就是這本范曾簽名的真書,配上一張所謂的高仿假畫,可以賣到2萬元。有誰想到,當代中國最大畫廊的產業(yè)鏈如此扭曲,這就是中國畫廊業(yè)的真實的縮影。當然,目前一些畫廊的倒閉被業(yè)界歸結為是藝術市場沒有好的學術環(huán)境,單從畫廊業(yè)的經營來看,大陸是畫廊還處于中國特色的初級階段,市場催生了畫廊業(yè)的快速發(fā)展。僅根據2012年6月出版的《2011中國藝術品市場年度報告》中的數據,2011年我國畫廊總數量達到1649家,同比增長9%,主要分布在大中型城市。北京、上海是我國畫廊業(yè)的主要聚集區(qū),北京地區(qū)的畫廊有721家,上海地區(qū)有256家。這還不算那些兼營書畫的古玩店和沒有在工商注冊的畫廊。而隨后的2012年里,畫廊的數量更是呈現上升趨勢。

我們可以從中看出,絕大多數畫廊開辦在經濟發(fā)達和文化深厚的地區(qū),做得好的畫廊往往依靠的是文化,哪怕是唬人的“偽文化”,許多學術研究和學術環(huán)境的說法,只不過是那些策展人吸引眼球的噱頭。

畫廊作為一級市場的作用會在未來的時期中緩慢凸顯出來,這需要畫廊經營者不僅提高自身的文化修養(yǎng),更重要的是要有雄厚的經濟實力才能有學術的話語權。

曾有人認為藝術品市場是國家文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展的一個重要組成部分,政府應該減免稅收,加強藝術法規(guī)建設促進市場的有序發(fā)展。今天書畫藝術品市場的蕭條,政府應該有所作為。但事實上,古今中外沒有一次文化藝術運動是政府倡導和扶持的,無論是歐洲的文藝復興還是中國古代的明末清初,可能只有北宋亡國皇帝趙佶是個精擅丹青的例外,不能為此讓主管文化的領導練字練畫和買畫賣畫吧。

其實,市場的問題要由市場解決,畫廊業(yè)的發(fā)展自然會有出路,只有不刻意打壓就行了。都說市場不好,但琉璃廠一條街上的榮寶齋、宏寶堂等大的畫廊都活的有滋有味,就在本文結筆之際,耳邊窗外又傳來了宏寶堂店堂里的程茂全先生京劇“沙家浜”的悠揚唱段……

一個成功的畫廊經營者,既要是誠實守信、多才多藝,又要是一個社會活動家,他要在政界、軍界、文藝界、評論界、收藏界、企業(yè)界、金融界、新聞界與出版界等一個龐大的社會體系構成中行走得游刃有余,擁有著豐富的人脈資源。只不過這種人如鳳毛麟角,而在眾多的逐利經營者中確實有少數的“高人”有著把拐杖、輪椅全部忽悠給“范偉”的能力。只要有利益,他們從來不怕在太歲頭上動土,就是在關老爺面前也要耍一耍大刀,只是因為這世道中盡是不把自己當常人看,其實再平常不過的所謂“書畫家”和“收藏家”,根本不看也看不出什么是刀法,什么是真?zhèn)危@些人不被騙誰又被騙呢。

當今之畫廊,正如流行歌曲中所唱:“是一個長不大、飛不高的小小鳥”。原來在書畫藝術上的話語權、定價權已經被拍賣公司掠奪殆盡,而就在此時——2013年的春拍之際,蘇富比宣布將在倫敦開設私人展拍空間,隨后的佳士得也宣布要于今年11月底在香港歷山大廈開設類似的空間舉辦規(guī)模較小的珠寶、腕表等藝術品拍賣會,每年6到7次,以補充春秋兩季拍賣以外的時間。大有在拍賣行業(yè)傳統業(yè)務進入瓶頸期時,向畫廊業(yè)進軍通吃的態(tài)勢。按照國內拍賣業(yè)的一貫跟風的風氣,在未來的一個時期內,拍賣+畫廊的運作方式將占據市場的主流,如何重新樹立起畫廊的公信力,還需要畫廊業(yè)的同仁們齊心努力,盡管這一天還遙遙無期。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號