黎族女民兵 1973年 黃胄

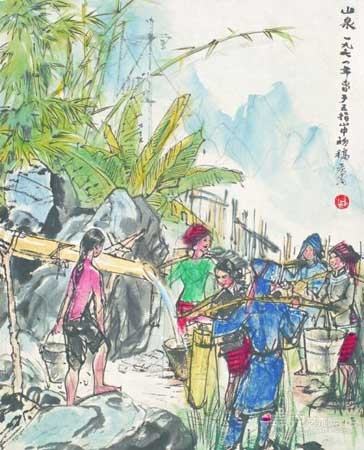

山泉 1974年 黃胄

速寫 黃胄

新浪收藏訊 “被塵封的記憶—黃胄與南海” 展于2013年9月28日下午兩點在炎黃藝術館隆重開幕。

一

黃胄畫于1973年年末至1974年初春的南海、西沙寫生,是具有控制巨幅創作能力與具有迅速、敏銳觀察能力集于一身的畫家才能畫出的系列作品。當這些作品集中展示在我們面前,相信每個人都會由衷認同這是一批難得的后無來者的撼世大作。因為,它們具有離開那個時代的不可復制性。

也只有黃胄才能夠在短短的20多天的時間里,滿懷難以置信的持續的熱情、激情,畫出近百幅每一幅都令人欽佩不已、贊嘆不已的作品。這些難得的撼世作品,雖是滿懷激情狀態畫就的即時速寫,但它們卻又無不皆是具有鮮明而深刻主題思想的創作式寫生,其每一幅作品,無疑都可以獨立作為完整的藝術創作來欣賞。

作為大師級的畫家,黃胄有著多方面的文化素養。不僅僅是他的技法,也不僅僅是他的愛國。從這批南海、西沙寫生中,我們還能夠清晰看到黃胄有著將廟堂與民間收攏于一的方法論。而正是隱含在這批南海、西沙寫生作品中的這種鮮為人們所知的方法論,使得黃胄的這批南海、西沙寫生在表現樣式顯現出了不同以往的嶄新風貌,同時,也使得這批作品有了特殊的值得仔細、深入研究的學術價值與時代意義。

二

以往,黃胄先生的速寫,主要以準確、生動、簡練著稱,而黃胄先生的這批南海、西沙寫生,雖然,仍然保留了他以往善用認同、信仰古代繪畫、古代石刻造型原則的心靈和眼睛看現實生活影跡的特征,但確實有了不同以往之處,這就是:有較多的對源自西方的光影造型的研究與應用。

黃胄是位不拒絕吸收世界上的一切優秀文化遺產的人。在20世紀30年代末、年代40初,在魯迅先生提倡的氛圍的光被中,經韓樂然、司徒喬等人中介,黃胄意識到在有條件的情況下,應認真研究吸收柯勒惠之、門采爾等人的營養為己所用——簡言之,沒有柯勒惠之、門采爾,就不會有黃胄那以后領軍于時的適于表現現實民俗的手法。

但截至到1973年年末至1974年初春畫南海、西沙之前,黃胄的速寫、創作的樣式,雖然有著源自柯勒惠之、門采爾的西方手法的借鑒,但他面對表現對象,看到的主要還是神采、意象和境界,其最終追求的,仍是中國畫傳統造型精神中的傳神、造境以及氣韻生動、意在筆先為上。這之中,諸如素描方法,等等,只是工具,不是目的。

概言之,傳統的應物象形、骨法用筆,以及,隼卯結構造型法,等等,與源自西方的光影、結構、體面的結合,等等,在黃胄那里,不是矛盾和對立的,至少在黃胄畫《雪夜出診》、《蘋果花開》的時候,他就找到了將二者嫁接長成大樹的辦法——在對傳統的文人畫法的棄(譬如,棄其蕭散之態)和揚(譬如,揚其傳神之美)之中,黃胄先生就已經將柯勒惠之、門采爾的手法圓融入傳統的骨法語言表現,并收攏于他的源于生活的激情。于是,黃胄的畫面由此而有了嶄新而特定的精神、靈魂。那精神、靈魂,源自他用自己的靈魂捕捉生活的靈魂——問題的關鍵是,黃胄以往對柯勒惠之、門采爾等人的借鑒,是基于強化傳統的意象傳神論而弱化光影表象的,那么,畫于1973年年末至1974年初春的南海、西沙寫生,為什么又表現出對光影表象的重視與應用呢?

三

受到趙望云啟迪、影響、引領,年青時的黃胄的藝術道路,走的是走出象牙塔,到民間寫生之路。1943年,汧陽(縣名 在陜西省 今作千陽)黃泛區寫生是最好的明證。1949年以后,黃胄畫的暄騰的民俗生活,仍然是走的是走出象牙塔,到民間寫生之路。

在我們看來,無論汧陽寫生、還是民俗生活,這些敏銳的作品,在傳統的傳神論、境界論語境來畫,已能強烈震撼人心,或,已能夠更好地鼓舞人心,所以,中西之兩相結合,但不被西方的方法所囿,將西方的透視、解剖、體面、光影、結構納入“傳神”、“造境”語境,既讓畫面結實,又讓欣賞者入境,便是黃胄先生步隨時代的自主的選擇。

在這樣的選擇中,黃胄抓住的是筆墨(包括書法意識)之上的形而上的“理”,所以速度感極強的線條之中,有境界論之中的生動氣韻,更有傳神論語境下的血液滾動和靈魂閃爍,這就說明典型的黃胄的樣式,是中國美學精神觀照下的新構重建的產物,它有力地證明了中國畫是開放體系。于是,也正是在這個意義上,可以說恰恰是因對中國畫是開放體系的由衷認同與準確把握,使得黃胄先生的南海、西沙寫生,加大了光影的效果研究與實踐應用。

中國國家畫院院長楊曉陽先生曾說“黃胄無所不能畫,是座大山。”【注釋:《炎黃藝術》2013年第 輯】這確實是一語中的的真知灼見。1974年1月19日之前,中國與南越就海疆歸屬問題已有摩擦,黃胄是有責任感、肯擔當的人,所以他申請區南海、西沙,絕非一時興起,西沙開展以后,黃胄還親身參與了海戰,這之前與這之后,在他的潛意識中,用畫筆表現內心激情與感受,必須有力度,這應該是他在南海、西沙的一些作品中加大了光影、結構的研究的主因。黃胄先生的南海、西沙寫生,就是黃胄這座大山最重要的組成部分,它表明黃胄的精神,就是中國精神。

四

《萬泉河畔》,1973年年底黃胄到達海南以后所畫;雖加大了光影、結構的研究,但作品仍然特別中國。所以他沒有成為光影、結構的奴隸,而是在工具理性高度,把外在的技術手法內化成了一種表現能力。在這個意義上,黃胄先生的這批南海、西沙寫生,直覺中有他養成的習以為常的素描理性支撐,更有新中國畫家共同鑄就的藝術思維范式支撐。

在如上意義上,心靈、態度、意志和立場,都是黃胄先生找到表現南海、西沙感受的工具理性。以此,在這批作品中,黃胄確實無所不能畫,請看他畫的軍艦,畫得那么好,簡直沒法兒用有聲語言或文字語言表達出他是如何用極簡練的線就將中國人的鐵的意志與鋼鐵鑄就的軍艦合而為一了——鐵的意志必須有速度感,堅毅必須用光影,所以,黃胄畫南海、西沙,不是單純研究技術,表現技術,而是用什么樣技術才能表達對生活的感受。僅此而論,黃胄確實在思想意識上比他的一些同齡畫家或后來的一些畫家站得高、看得遠。

黃胄的探索很少失誤,張天漫說黃胄“從動物,到鳥獸,到蟲魚,到花卉,到山水,無所不能,無所不畫,無所不美。”【注釋:《炎黃藝術》2013年第 輯】確實,從張天漫說無所不能畫,到黃胄的南海的漁船、西沙的軍艦,以及,那些戰士和民兵,黃胄確實無所不能畫,畫即無所不美。這說明黃胄是位終身學習的人。當年,留學法國的韓樂然指導他認識了素描,趙望云指導他認識了筆墨,20世紀50年代研究傳統,虔誠地向李苦禪先生學習,20世紀60年代,當黃胄需要現代感,他就又虔誠地向林風眠學習,所以,黃胄的寫生,是深度寫生,加之緣于只攻不守,他的寫生,故爾,是創作式寫生。所以,當南海、西沙寫生時,黃胄為自己的嶄新觀念、嶄新意志而尋找技法時,他賦予作品的生命能量已經不僅僅是簡單的素描光影的力度了。

于是,黃胄先生的南海、西沙寫生,給予我們的啟迪應是:如果把黃胄對某一技法的探索、研究看做是一戰術,那么,這個戰術就是在戰略思維指導下進行的戰斗,者標志著其為某一理性觀念而進行的探索、研究,第一,是在不打無準備之戰,第二,是立根自我主體建構前提下進行的探索、研究。這樣的索、研究自然也就很少會失誤。

五

本質上,黃胄是教育信仰者,他無疑的崇拜教育的力量的。在他的思想中,為人生、為新民、為新中國而藝術,需要完備的知識結構和知識系統。為此,黃胄終生都在學習。

黃胄有天才,有靈氣,但相信量變才能質變,黃胄先生那適合六法論的觀察、表現,那蘊含完整中國畫語言系統支撐的充滿神奇魅力的畫面,其任何一幅速寫都可成獨立之一藝術世界的特殊效果,都是黃胄終生學習的必然產物。如果說黃胄的紅旗譜是黃泛區的延續,那么,那么,黃胄的南海、西沙寫生就是邊疆學語境下的新疆風情的延續,他不僅是在形而下的層面,而且還能夠在形而上的抽象繼承層面,用積淀在民間的中國人的元典智慧解決傳統筆墨與源自西方的造型的緊張關系,由此而使得他的藝術創作成為有爭議的宏大敘事、神圣家族的互補。

如前所述,黃胄到南海采風,是在西沙海戰前,斯時,由于阮文紹集團的騷擾,我國與南越已經有摩擦,由是,畫家黃胄,作為學者、社會活動家,他能在前后百年時間河流感受時代脈搏,被時代力量震撼,所以,他能通過畫筆,以前銳姿態,表達的是向世界宣告中國人堅毅、善良,向往和平的世紀態度。

于是,在黃胄南海、西沙寫生的一些作品上,我們看到了他重新重視了光影,但沒有拋棄了以往的成功經驗。他不是回到亞當、夏娃時代去“原創”,而是在文化前銳狀態繼續主體建構。黃胄深知,沒有柯勒惠之、門采爾,《洪荒風雪》、《蘋果樹下》這樣的作品的情感表達就會坍塌,但黃胄同樣深知,南北朝的石獸造型、趙州橋欄板的浮雕,本身就是一種精神,就是一個世界。所以,黃胄的主體性,是航行在民族情感的簡潔、通透、敞亮的河流,感受其內在的力量和活力,所以,黃胄的作品雖源于生活,但內在的理性使得他的作品博大、飛揚,他從形而上到形而下,統領著畫面全局,創造的是一個完整的藝術世界。

總之,鄧拓評黃胄,說他的作品的特點是新人物、新意境、新手法,新,就是突破,黃胄是在先知般服務中國文化發展高度,覺解中西文化是碰撞與交融的,在這樣的交融中,一切思想的矛盾都被能化解,一切技法的矛盾也都能被化解。黃胄的黃泛區(反映民族苦難)進入紅旗譜(闡釋民族振興),黃胄的西北風情(幸福中國)進入南海、西沙(鐵的意志),這清晰的線索,說明黃胄自始至終都有公共知識分子的良心,他是站在新型公共知識分子高度,去吸納、挖掘人類的一切優秀文化遺產,以及,去重建中國畫的新傳統的——他是帶著先知般的表現絲綢之路的雍華走向海洋文化崛起的思路,去畫他的南海、西沙的,對黃胄先生的南海、西沙寫生,我們應該作如是觀。

2013年9月6日于北京

注釋:【1】《炎黃藝術》2013年第 輯

【2】《炎黃藝術》2013年第 輯

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號