劉墉(1719~1804年)字崇如,號石庵,山東諸城(今高密)人。32歲時才得中進士,時在乾隆十六年(1751年)。本為殿試狀元,但在其父劉統(tǒng)勛的堅持下,乾隆將劉墉改為二甲第一,于乾隆十七年授編修。乾隆二十年劉統(tǒng)勛任陜甘總督期間,因查勘巴里坤哈密駐兵事宜,附和將軍永常辦理失宜,劉墉亦被牽連革職,拏(ná)交刑部治罪,到十月時,乾隆恩旨釋放,復授編修。此后又充任廣西鄉(xiāng)試正考官、提督安徽學政等職。到乾隆三十一年又因在任太原知府時,所屬陽曲縣令段成功侵蝕庫項案中,劉墉疏于職守獲罪,發(fā)軍臺效力贖罪,乾隆三十二年恩旨釋還,在修書處行走。后出任江蘇江寧府知府、陜西按察使等職。乾隆三十八年劉墉丁父憂,乾隆四十一年服闋赴京。乾隆因追念劉統(tǒng)勛“宣力年久,且察墉器識可用”,遂詔授劉墉內(nèi)閣學士,在南書房行走,充任四庫全書館副總裁,并接辦編纂《西域圖志》《日下舊聞考》等書。此后又歷任直隸總督、吏部尚書、上書房總師傅等職,于嘉慶二年(1797年)授體仁閣大學士。嘉慶九年十二月劉墉卒,嘉慶帝感念劉統(tǒng)勛的卓越貢獻,才將劉墉加恩晉贈太子太保,并入祀賢良祠,謚“文清”。

從劉墉的仕途經(jīng)歷來看,可謂一路坎坷,前后兩次獲罪。尤其是第二次,已被議處“擬斬監(jiān)候”,幾欲受死,而乾隆格外開恩,將其從寬處置。無疑,乾隆給了劉墉莫大的恩惠,但這種恩惠是建立在乾隆感念劉統(tǒng)勛卓越功績的基礎上。

劉統(tǒng)勛為人持正,縝密通敏,有決疑定計之大能。在政治上素不阿附,廉潔無私,又敢于直言進諫,是乾隆的親信輔弼。劉統(tǒng)勛病故時,乾隆大慟,稱“朕失一股肱矣”,并有諭曰“實為國家得力大臣”,即便在7年之后仍念念不忘,乾隆“懷舊詩”對其有“遇事既神敏,秉性復剛勁。得古大臣風,終身不失正”之語,足見乾隆對劉統(tǒng)勛眷賞之高,追思之切。

所謂“愛屋及烏”,正是因為乾隆極倚重劉統(tǒng)勛,更是對劉墉能夠繼承其父遺風,盡心為朝廷效力寄予了厚望。在乾隆二十一年劉墉提督安徽學政期間,乾隆《賜安徽學政劉墉》詩云“家聲勉承繼,莫負獎期深”。乾隆四十二年,劉墉提督江蘇學政時,乾隆再次贈詩,有“勗(xù)□莫孤望,爾父國之楨”之句。從中可以看出乾隆對于劉墉的殷切勉勵之情。

劉墉確實也不負乾隆的期望,秉持本分,清廉為政,做一些為國擔憂、替民解困的實事。如乾隆五十三年九月,御史祝德麟劾司業(yè)黃壽齡受賂一折內(nèi),稱“國子監(jiān)考試惟劉墉、鄒炳泰二人清介素著,諸生不敢向其饋送營求”,從中可見劉墉清廉之風。乾隆四十七年,劉墉時值南書房,與和珅前往山東歷城縣查辦撫臣國泰與其他官員侵吞庫銀一案,在審辦過程中,劉墉于細微中查驗出線索,最終將涉案人員一一按律懲辦,以秉政公平、明察秋毫贏得了民眾的稱贊,謂之“劉公案”,口耳相傳,延唱至今。誠如吳德旋所言:“聽斷明審,人以比包龍圖。”

雖然劉墉在民間以清廉聞名,但依舊與乾隆的期望相差甚遠。實際上早在乾隆四十二年,乾隆賜劉墉詩中就有“可作化裁法,毋孤簡用恩。繄予勤實政,藻頌不須煩”之言,警勉他不要辜負皇恩,要勤于政務,不要再做歌功頌德的虛事,乾隆對劉墉的不滿已初見端倪。乾隆五十二年,劉墉因將乾隆論及“嵇璜年老,若求回籍不忍不從”,及“曹文埴現(xiàn)有老親,若求回籍養(yǎng)親,不忍不從”等語告知嵇、曹二人,曹文埴隨即便有告養(yǎng)之奏,乾隆知悉后深為不滿,以至于次年大學士補授時,劉墉本有很大的機會,卻因此事被乾隆直斥“覬覦補授大學士”有“躁進之私”,而未得加授。乾隆五十四年三月,因上書房師傅有七日未入值,劉墉作為總師傅未加管束,招致乾隆大怒,連同他之前的種種不力表現(xiàn),而被乾隆斥責“事事辜恩,溺職于國家則為不忠,于伊父則為不孝,其過甚大”。竟將劉墉怒斥為不忠不孝,失望之意溢于言表。可見,在乾隆晚期,乾隆對于劉墉的極度不滿已不再隱忍,而是冷言相斥,毫不留情。即便在嘉慶即位后,嘉慶對劉墉的評價也不高,有“劉墉向來不肯實心任事”“行走頗懶”等指責。

可以說,劉墉深受乾隆恩惠,但他缺少一些政治智慧,加之作風庸懶,不甚恪勤,與其父劉統(tǒng)勛形成鮮明對照,未能成為輔佐重臣,終使乾隆對他逐步由失望變?yōu)椴粷M,直到嘉慶繼位之后,劉墉都未能在政治上得以重用。

然劉墉在書法上卓有成就,尤擅行、楷。關于其書法淵源的記載甚多,《松軒隨筆》謂:“劉文清書,初從松雪(趙孟)入,中年后乃自成一家,貌豐骨勁,味厚神藏,不受古人牢籠,超然獨出。”《清稗類鈔》曰:“其少年時為趙體,珠圓玉潤,如美女簪花。中年以后筆力雄健,局勢堂皇。迨入臺閣,則絢爛歸于平淡,而臻爐火純青之境矣。”此外,還有言其“得鐘太傅、顏魯公神髓”“實從松雪入手,以后則專精閣帖,尤得力于鐘太傅尚書宣示,故雄深雅健,冠冕一代”等等。

可以說劉墉的書法泛學諸家,汲取前人用筆精髓,不求形跡之逼真,“入乎古人而出乎古人”。他的書法融合了趙孟的圓潤、董其昌的生拙、蘇軾的豐肥、顏真卿的渾厚,外似豐圓軟滑,實則內(nèi)涵剛勁,骨肉兼?zhèn)洌}絡分明。尤其是他喜用狼毫硬筆在蠟箋書寫,風貌更為飽滿而不露筋骨,墨色濃重沉郁,獨具面目,成為一代名手。

由于劉墉喜用油煙墨,這種墨烏黑濃郁,光澤亮麗,加之他的字體本就外貌豐腴,故而有“墨豬”之誚。因他官居體仁閣大學士,被稱為“濃墨宰相”。

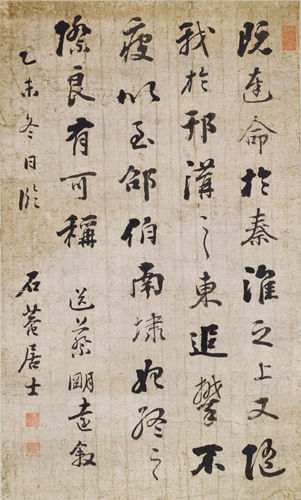

劉墉《行書送蔡明遠敘》軸(圖1),此軸節(jié)臨唐代顏真卿《與蔡明遠帖》,款署“乙未冬日臨,石庵居士”。劉墉時年57歲。此軸書法運筆圓勁,古樸飄逸,方圓兼?zhèn)洌n潤相間。正如《松軒隨筆》所言“(劉墉)中年以后筆力雄健,局勢堂皇”,是劉墉壯年時期書法的典型面貌。

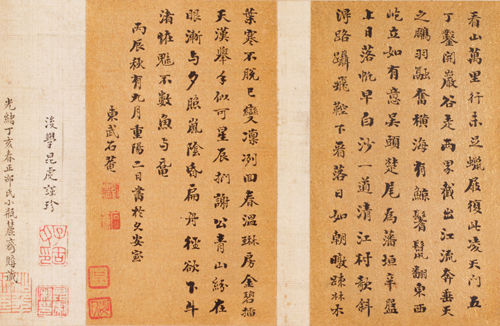

劉墉《小楷書七言詩》冊(圖2),此冊書錄七言詩數(shù)首,款署“丙辰秋有九月重陽二日,書于久安室,東武石庵”。劉墉時年78歲。此冊書法樸實沉厚,結體圓整,承魏晉遺意,隱有北碑韻味,在圓潤遒勁的風格中,融入了方硬剛健的筆力,是劉墉晚年小楷代表作。

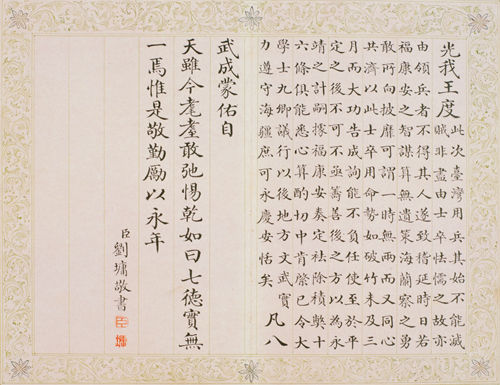

此外,劉墉的奉敕作品亦有其獨到之處。如他的《書弘歷平定臺灣告成文廟碑》冊(圖3)、《書弘歷大士像贊》冊等,筆法穩(wěn)健,墨色潤澤,結字大小統(tǒng)一,在筆墨上雖有瘦健之貌,但依然具有豐潤圓勁的韻味,在沿循館閣體標準的同時,保留了自身外似豐圓、內(nèi)則剛健的特點,這在當時館閣體盛行的宮廷書法中確是不多見的。

時人將劉墉與翁方綱、成親王永瑆、鐵保并稱“清中期四大書家”,有“翁劉成鐵”之謂。而翁方綱能夠位列首席,居于劉墉之前,自有劉墉所不及之處。翁方綱書法初學顏真卿,繼學歐陽詢,隸法《史晨碑》《韓敕碑》諸碑。如他奉敕作《楷書心經(jīng)冊》,穩(wěn)健沉郁,氣韻蒼遒,具有碑學書法的厚重、大氣之貌。這主要得力于翁方綱崇尚帖學外,還精通金石考據(jù),并能融匯于書法創(chuàng)作。寶鎮(zhèn)在《國朝書畫家筆錄》中稱“先生精心汲古,宏覽多聞,于金石譜錄書畫詞章之學,皆能抉摘經(jīng)審,著有《兩漢金石記》……隸仿史晨、韓敕諸碑,嘗勾摹舊帖數(shù)十本,海內(nèi)求書碑版者畢歸之”,這也能說明翁方綱在帖學、碑學方面造詣全面而深湛。而這正是劉墉力所不及的。

劉墉的書法得力于深厚的帖學積累,康有為贊其“集帖學之成也”。他的書法“不受古人牢籠,超然獨出”,巧拙相伴,獨具面貌。晚年對北碑雖有所涉獵,但已精力衰弱,不能有所成就,最終只能囿于帖學范圍,無法在創(chuàng)新的道路上走得更遠,成為帖學衰落之前最后一抹亮點。

劉墉獨立書法作品拍賣前五

作品名稱 尺寸 成交價 拍賣公司 日期

行書(立軸) 192×89厘米 336萬元 遼寧建設 2009-11-01

行書(立軸) 189×89厘米 242萬元 北京善寶 2010-03-21

行書(立軸) 178×79厘米 168萬元 上海新華 2010-09-04

1976年作《行書雜文》四冊(四十八開) 9×23厘米 134.4萬元 北京翰海 2010-06-06

1803年作草楷(手卷) 畫心123×117厘米 跋22×234厘米 126.5萬元 北京保利 2011-06-05

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號