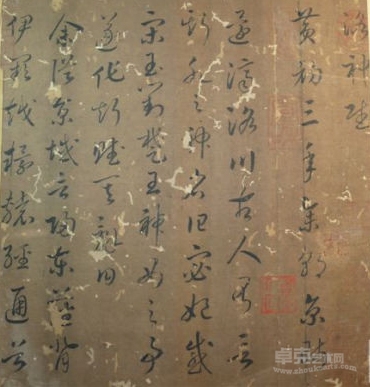

“山寨版”王羲之《洛神賦》

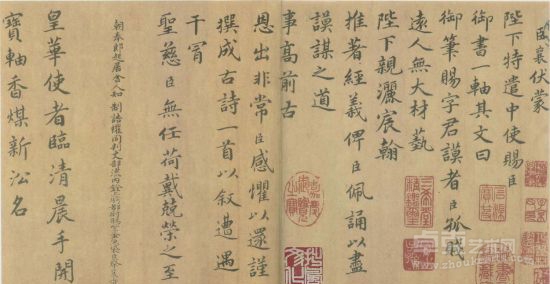

蔡襄 謝賜御書詩

蔡襄《澄心堂帖》

2009年4月28日,是一場盛大的狂歡。

一場“豪賭”正在進行,買家們正在追逐著一張“千年”殘破的紙片。《廣州日報》一篇文章,十分吸引人們的眼球兒——《王羲之<洛神賦>山寨版也值6800萬?》。

這是一個非常時尚的標題。時下,在“山寨文化”非常流行的年代里,藝術品拍賣市場也不甘落后,正在努力追趕著潮流,王羲之書法也出了“山寨版”。作為藏品的買家,顯然進行的是一場瘋狂的賭博。他把這件殘破的作品,當成另一個名家的作品,明知在“山寨”的旗幟下,依然在這場“壓大”or“壓小”的游戲中不停地加碼。

這年頭,除了勞動力不值錢,人民幣也顯得不值錢了。2008年金融危機,4萬億人民幣砸下去,不但砸出了遍地豪華跑車,一大批貪官也跟著浮出水面。人民幣既然不值錢,那大家伙就一起“搞”投資吧。

“山寨版”王羲之《洛神賦》,我還是非常喜歡的。從字體上看,文字非常古雅,頗帶有幾分王羲之的神韻。王羲之從來就不缺少擁躉者,研究過那么多王羲之書帖,憑直覺,這肯定不是王羲之的手筆。

第一,根據歷史記錄,王羲之寫過《洛神賦》,但沒有寫過純草書的《洛神賦》。無論你是翻看唐朝張彥遠的《法書要錄》,還是查找梁武帝和陶洪景的書信往來,你都找不到這方面的歷史紀錄。第二,這個“山寨版”《洛神賦》,在筆法上帶有強烈的宋代風格。這不是我說的,給這幅作品做鑒定的,是廣東省一位文物鑒定專家,他是這么說的。

宋代也是一個書家輩出的時代。除了蘇黃米蔡(蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄)四大家之外,歐陽修、王安石、陸游,乃至岳飛的字寫得都不錯。不過,宋代書法總體水平不高,就連南宋皇帝趙構都說:“本朝士人自國初至今,殊乏以字畫名世。縱有,不過一二數,誠非有唐之比。”宋朝的書法水平,在總體上不如唐代。宋朝的書法文化,在環境上也已經發生變化。

初唐時代,歐虞褚薛(歐陽詢、虞世南、褚遂良、薛稷)或者歐虞褚陸(陸指陸柬之),再加上唐太宗李世民,他們都是由隋入唐,乃至由南陳入唐的“士族”。在文化上,初唐的“士族”文化,承襲了南朝文化的余緒,駢體文、宮體詩、南派書法大行其道,就連皇帝的詔書,通篇都是“四六句”。

初唐那些書家,都是士族出身,再加上王羲之的筆法傳承,在初唐還有虞世南、陸柬之等人之間流傳。唐朝楷書大家,初唐時有歐陽詢、中唐時有顏真卿、晚唐時有柳公權;草書初唐有孫過庭、中唐有懷素、晚唐有賀知章;“右軍如龍,北海如象”,行書有中唐的李邕(字北海)。

唐朝初年,太宗李世民酷愛書法。他征集天下王羲之的墨跡,在宮廷中收藏有3000多紙。還命令褚遂良在弘文館教授演習書法。同時,他又下令摹拓王羲之書法,對唐代書法推廣起了很大的作用。在這種文化氛圍下,王羲之書法在當時成為一種時尚,不但在士子之間流行,那些佛教徒也來推波助瀾。尤其在玄奘的請求下,李世民、李治兩人寫作序,由懷仁集王羲之行書的《大唐三藏圣教序》,外加上玄奘翻譯的《心經》,對書法的推動更是巨大。

到了宋代,世間想見到王羲之的書法,那已經是很不容易的事了。李世民搜集的那些書法,在武則天、太平公主時期,就已經散失殆盡。安史之亂之前,唐朝的大書法家、北海太守李邕,臨習王羲之都要學習《大唐三藏圣教序》,宋朝人更沒有機會一睹王羲之書法了。

有人說,晉人尚韻,唐人尚法,宋人尚意,中國書法的筆法,到宋代已經發生了重大的變化。宋朝書法在姿態上更加鮮活,但缺少了晉人的韻味和唐朝的森嚴法度,這才出現了蘇軾的肥美,和黃庭堅的橫槍大戟,宋朝人更顯得肆意恣睢。

然而王羲之的書風,在宋朝并沒有滅絕。宋朝王體書風的追隨者,不是那幫“高考”進士,而是深居宮中的宋朝帝王。宋高宗趙構在《翰墨志》中說,宋朝的一祖八宗,都非常喜歡翰墨,而且還特別喜歡寫大字,不僅有飛白書,還有八分漢隸,每每多賜給臣下。趙構說的一點不差,我就見過宋太宗趙光義的書法不在唐太宗李世民之下。還有被俘的宋徽宗趙佶,更是一個書畫雙修的文士。宋徽宗在書法上的造詣,除了他獨創的“瘦金書”,他的草書《千字文》也直追懷素。2008年,臺北藝流國際拍賣公司,曾經以1.28億的天價,拍賣過一幅宋徽宗《臨唐懷素圣母帖》。懷素書法那優美的線條,在宋徽宗的筆下,得到了完美的再現。

話題再回到“山寨版”王羲之《洛神賦》,憑直覺,覺得它更像是宋高宗趙構的字。然而,這位廣東的鑒定專家,在他的鑒定書中卻說,可能是北宋蔡襄仿王羲之《洛神賦》。

這樣一個鑒定結論,差點兒沒讓我“石化”,一個一輩子跟文物打交道的人,卻讓這張“廢紙頭”打了眼。你沒見過《王右軍洛神賦》,你應該看過《法書要錄》吧?至少也應該看過宋高宗趙構的草書《洛神賦》吧?如果沒看過,最好不要瞎說。

這位專家先生,在我眼里也是位長者。如果不是寫這篇文章,我的人生一輩子也不會跟他產生交集。說實話,我并不了解這位先生,上網簡單做了下“搜索”,發現他頂了一大堆的頭銜,退休后在某家公司正憑借他所謂的經驗,正給人家收購文物呢。

網上說他是一個畫家,這我完全相信。不過,我對他的畫不感興趣,但看他鑒定書上的字,應該屬于“畫家字”,沒有多少傳統書法根基。這塊《洛神賦》的紙頭兒,你非要說是蔡襄,我也不反對。但是,蔡襄的書法究竟什么樣,恐怕這位先生也未必能說的清楚。

蔡襄(1012-1067年),字君謨,福建仙游人,北宋天圣八年進士。他曾擔任過館閣校勘、知諫院、直史館、知制誥及各種學士,他的人生和褚遂良極為相似。蔡襄為人忠厚、正直、講究信義,學識淵博,是一個文人型的宰輔人才。

《宋史蔡襄傳》記載:“襄工于手書,為當世第一,仁宗尤愛之。”他書法成就極高,輕易不給別人寫字,就連他的斷章殘稿,在當時都會被人收藏。這老先生架子很大,當時皇帝下圣旨,讓他寫《溫成皇后碑》,他都不肯書寫。還說,這是翰林待詔的事。讀書人研習書法,靠它自我游戲而已,我怎能像技工一樣,勞形于工役呢?看來這位蔡襄先生“貴族范兒”拿的可真不小。

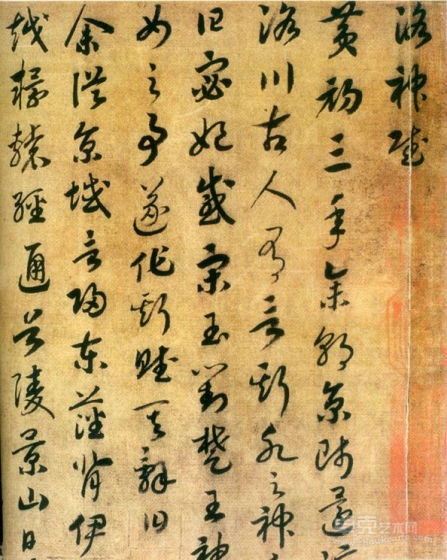

宋高宗趙構草書《洛神賦》

蔡襄書法出自顏體,他的楷書《茶錄》,大有顏真卿中年的風范。他的行書風格,也是接近顏真卿《祭侄文稿》的風格。他流傳下來的墨跡不多,有《自書詩帖》《謝賜御書詩》《陶生帖》《郊燔帖》《蒙惠帖》等多種墨跡。

介紹完蔡襄的書法,我真想問那位專家先生,你從那里看出來這張《洛神賦》草書紙頭,像是蔡襄的書法呢?更何況,蔡襄為人嚴謹,輕易不給別人寫字,他的草書沒有流傳,你怎么就知道像蔡襄的草書呢?

在我的眼里,這幅字更像是宋高宗趙構的手筆。

趙構晚年在德壽殿,確實寫有草書《洛神賦》,現被收藏在遼寧省博物館。這件作品技法嫻熟,用筆也是魏晉的絞轉筆法,布局上采用王羲之字字獨立、縱成列橫不成行式的布局。王羲之繼承了章草的布局,經懷素、孫過庭之后,趙構也繼承了這一布局。對照“山寨版”王羲之《洛神賦》,趙構的書法用筆更加圓潤、雄渾、質樸,而“山寨版”王羲之《洛神賦》用筆偏“薄”,也更加犀利。這兩幅作品雖然用筆風格相同,但趙構的作品更加顯得“古拙”,而“山寨版”則更加“現代”。

宋高宗趙構是南宋書壇領袖。別看他政治上不思進取,但練起書法來,絲毫不輸于歷史上的那些大家。他對自己的書法也頗為得意,余每得右軍數行或數字,手之不置,以至于到了愛不釋手的地步。在他的自述中說,等我到二十歲的時候,就喜歡攬筆作字,他也曾屢屢更換字帖,而內心所向往的,就是王羲之的書法。他的勤奮在五十年間,始終沒有中斷。到了晚年,他才得到王羲之的意趣。可以說,宋高宗趙構晚年的《洛神賦》,代表著他一生書法的最高成就。寫到這里,我想把我當初對“山寨版”王羲之《洛神賦》的感覺,向讀者和盤托出。我最初感覺,這幅“山寨版”王羲之《洛神賦》,很可能就是趙構的作品。

有這種想法的依據是:第一,趙構確實是王書高手;第二,他寫有草書《洛神賦》;第三,很多書家都有為一篇文章反復書寫記錄。如趙孟??書寫的《洛神賦》,流傳下來的就有六七個版本之多。為什么趙構的《洛神賦》,就不能留下兩個版本?

但是,這幅作品又好生奇怪,為什么幾米長的《洛神賦》,只留下包括標題在內、區區的八行文字呢?是失之于戰火,還是被商人割下牟利了?按理說,品相完好的整幅作品,應該獲得更高的市價。而這幅作品只有八行區區五十幾個字。

對照宋高宗趙構的《洛神賦》,“山寨版”王羲之《洛神賦》有好幾處奇怪的地方。如:第一行和第二行的行間距過寬,好像是兩張紙粘貼過一樣。這個寬闊的行間距,正好有三枚圖章,上面的兩枚過于暗淡,最后一枚過于鮮紅。新聞稿中說,作品中有兩枚宋代御府的圖章,一枚是“政和”,一枚是“宣和”。我看的是新聞照片,分辨率太低,只能看清楚第二枚印章,上下兩枚都看不清楚。下面的那枚印跡鮮紅,顯然年代比較近,很可能是新聞中說的清朝印章。

“政和”、“宣和”,都是宋徽宗趙佶的年號。宋徽宗用這兩個年號的時候,趙構至少在二十歲以下,結合“山寨版”王羲之《洛神賦》的用筆看,說成趙構的少作,也完全能解釋得通。比如顏真卿的少作《多寶塔》,在用筆上就比他中晚年作品顯得“空靈”。然而摹刻一枚印章,要比臨習一幅手跡容易得多。這幅作品作假的破綻,恰恰是被“宣和”御府的印章所出賣。對照王羲之的《何如帖》,上面“宣和”的印章比例為3:6,而山寨版的比例卻是3:5.5 ,印石的大小完全不一樣。

可以說,這絕對不是宋朝御府的收藏。

從紙張的顏色看,《何如帖》是唐摹本,顏色是稻草的金黃,而“山寨版”王羲之《洛神賦》紙色暗淡,顏色發黑,感覺像是化了“煙熏妝”。從紙面的殘損看,《何如帖》殘損只是缺少了灰痕,但依舊是金黃的色澤。“山寨版”王羲之《洛神賦》殘損明暗對比強烈,殘損痕跡更像是裱糊崩裂的痕跡,或者是粘上東西之后,生硬撕扯下來的痕跡,殘損沒有自然脫落時的天然。如果讓生手去臨摹另一個人,要想上千字每字的風格都不變,通常是一件很困難的事。所以,這幅“山寨版”王羲之《洛神賦》只有開頭這一段,也就合理地解釋了為什么這幅作品不是長卷,而是一個孤獨的殘片了。

這位專家先生,作為資深的書畫鑒定家,當然懂得書畫修補方法,也更明白書畫做舊的手段。然而,這次他卻走了眼,這究竟是為什么?上面的幾條破綻,只要你抓住一條,就足以推翻宋朝的斷代。扯上蔡襄更是一個天大的笑話。

這幅作品即使是山寨版的宋高宗趙構《洛神賦》,依然是一件了不起的仿品。我的一位書友說,這件仿品很可能是“蘇州片”,那么,誕生年代很可能是明朝晚期。

作為藏品的買家,明知道是“山寨”的情況下,依然固執地“壓大”,那也只能是愿賭服輸了。

后記:

這里要澄清幾個問題:第一,這幅趙構草書《洛神賦》的臨摹本,和王羲之的《洛神賦》無關;第二,臨摹本即使不是趙構的作品,依然能體現王羲之草書的風格。王羲之草書是一個流派,被說成山寨版的王羲之,不符合書法的藝術規律;第三,中國古代書畫摹本眾多,不管是臨摹本還是雙勾本,都有它存在的歷史價值。即使是所謂的贗品,也是難得的書畫善本。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號