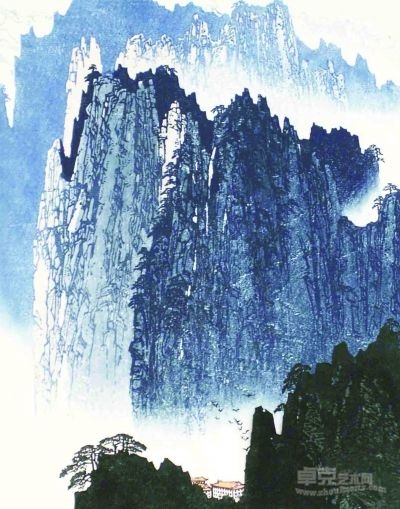

黃山晨曉(版畫) 57.5×45厘米 1981年 黃丕謨

“江蘇水印版畫最能代表江蘇美術的特點和成就,當年與黑龍江的套版油印形成了‘一南一北、一油一水’的版畫新格局,尤其對我們五、六十年代出生的藝術家影響太大了,很多老前輩都是我們兒時的偶像,他們的作品甚至出現在我們的教科書上。”江蘇美術館館長、此次展覽的策展人孫曉云激動地說。

7月5日起,江蘇省美術館策劃舉辦了“水印年華——館藏水印版畫精品展”,展期一個月。集中展示了吳俊發、黃丕謨、朱琴葆、張樹云、程勉、張仲則、金明華、李樹勤、周炳辰、翁承豪10位江蘇水印木刻的創始人與中堅力量的作品。在談到此次辦展的初衷時,孫曉云說:“他們大多年事已高,一輩子默默耕耘,無私奉獻,留下了大量彌足珍貴的作品,我們覺得再不為他們做點事情就晚了。”這次精選出的74幅代表作品繼承了優秀古典版畫的傳統,體現了獨特的民族特色、強烈的時代風格和鮮明的地域特色,顯示出江蘇水印木刻的強大實力。

江蘇版畫在20世紀的中國現代版畫史上具有重要地位。上世紀60年代初,江蘇連續3年舉辦了水印木刻進修班,在研究與探索中,既創作了作品,又出了理論,更培養了大批人才,開創了江蘇水印木刻學派。從此,江蘇水印木刻擺脫了油印套色木刻的羈絆,努力追求中國氣派和民族風格,除學習古代水印版畫技巧之外,還借鑒了漢代畫像石質樸凝練的風格,而傳統水墨畫以及同時期的江蘇新山水畫對江蘇水印版畫的創作也有著重要的影響。“以吳俊發、黃丕謨、朱琴葆為代表的老一輩版畫家們力求新變,把中國國畫中的水墨技法和水性顏料引入版畫,多刻少印,有印有染,極注意留白的經營和虛實處理,充分發揮水的效能,干濕濃淡相得益彰。他們開創的水印版畫既不同于楊柳青木版年畫,也不同于蘇州桃花塢木版年畫,突破了民間傳統工藝的范疇,探索出一條以民族化的形式反映現實生活的創作道路。”江蘇美術館創作中心主任金田這樣評價。

江蘇省美術館在推動江蘇版畫創作與研究上,發揮著重要的引領作用。1960年江蘇第一個版畫專業創作機構在江蘇省美術館成立,江蘇水印木刻的幾位主要創始人便聚集于此,可以說江蘇省美術館就是江蘇水印木刻的重要策源地。江蘇版畫院副院長劉彤介紹:“1992年,江蘇省美術館成立了江蘇版畫院。在全省開展版畫創作研究、展覽交流、寫生觀摩等活動,還在南京、蘇州等地開設水印版畫課堂,在南京藝術學院成立了水印研究所,培養了很多版畫人才。”應該說江蘇省美術館在凝聚水印版畫創作力量,調動和整合一切有利于水印版畫事業的積極因素上起到不可估量的作用。

“現今,江蘇年輕的版畫家們思路更開闊,接觸的新事物也多,技法、理念在老一輩的基礎上繼續前行,更加注重自我主張、自我意識,創作的作品往往帶有很強的思考性。”劉彤說。此次展覽通過對江蘇水印版畫的回顧,讓當代的年輕藝術家和觀眾了解江蘇老一輩版畫家在我國版畫史上的創新成就,銘記他們為江蘇乃至中國美術史做出的卓越貢獻。與此同時,“更值得弘揚的還是老一輩藝術家那種骨子里透著的中國傳統的人文精神,那種對藝術的執著追求,對社會的使命感,他們才稱得上是中國傳統藝術的基石。現在的年輕藝術家一定要知道自己的根基所在,才能在藝術道路上走得更遠。”金田感慨地說。

值得一提的是,為了配合本次展覽,江蘇省美術館還在今夏舉辦“黑白交錯──我做版畫”、“藝術導覽”、“藝術進社區”的專場活動,“暑期做一些面向青少年動手制作版畫的活動,可以弘揚江蘇版畫特色,普及版畫知識,讓青少年感受到版畫以及藝術帶來的魅力,使傳統藝術切實地普及到下一代。同時我們也面向成人做一些導賞性的活動,主要是提高人們的藝術欣賞水平,不同的人群有不同的定位。我們還專門舉辦版畫講座,既帶有藝術普及性,又有一定的專業性,以上三種公共教育活動形式相輔相成。”活動主辦方說。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號