宗教是世界上總的理論,也是人的終極關懷。它影響著人們的價值取向,塑造著個人的心態結構。 ——2009年3月

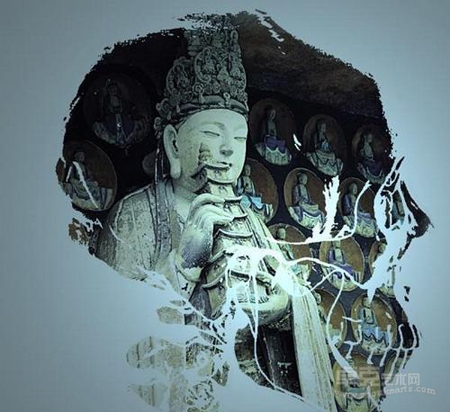

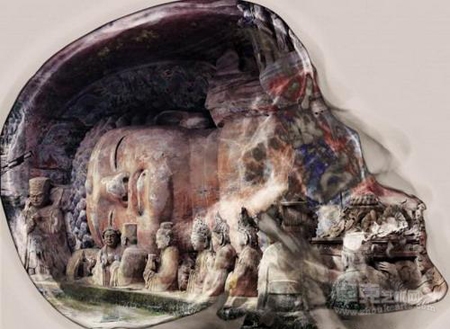

當我游歷于敦煌石窟、龍門石窟抑或大足石窟時,我完全被震撼所征服。面對靜穆雄渾的佛像,一種禪定寂寥的心境油然而生。但是,近些年來在錫蘭、緬甸、泰國、日本、中國,以及長久以來已不再是佛教國家的印度,各大珠寶店陳列著用珠寶、金銀制作的金剛乘佛教之眾神,并將其進行買賣。佛教圣地更是變為旅游勝地,各大商鋪充斥著成批量生產的佛教圣物,其中不乏制作膚淺、粗糙且不按佛教儀軌制作的佛像。事實上,這些造像與原始宗教的神圣與含義已無聯系,僅是依托于消費文化擷取佛學膚淺形式的商業行為。 ——2009年6月

現今佛學的精髓被扭曲甚至是篡改,其被膚淺的浮華所掩蓋并簡化為某些程式。怎樣尋求其真實的內涵?可惜它不能像CT(一種功能齊全的病情探測儀器)那樣,可以通過科學手段除去糟粕與細枝末節而獲得病灶的源頭。 ——2009年11月中國當代藝術不乏浮光掠影地攫取淺表性傳統文化的創造者。擺脫這些嚼之無味的視覺圖像成為我努力的目標。 ——2009年12月

我似乎在CT造影與佛教造像之間找到了某種連接,兩者的關系既相互聯系又相互排斥。無論是醫學造影還是佛教造像,圖像本身都給人某種生與死的暗示。 ——2009年12月

CT造影是一種重建圖像,圖像本身具有某種虛幻性,亦如佛教造像中的人物。眾所周知,除釋迦摩尼佛和其后繼者彌勒佛之外,其它各佛的造像并不真實存在,而是從禪定的意念中重塑出來的。 ——2010年1月

佛教作為傳統的文化信仰,它的產生與存在離不開想象,沒有想象就沒有宗教。其任務則是以心靈去接近神靈、感應神靈,從內心去體驗宗教的情愫。禪在印度時,本意就是沉思默想。所以禪悟的想象活動是一種直覺思維,是非分析性、非理性的,是一種對對象的直觀透視。而現代造影的透視具有科學的特點即通過理性的定量、定性等手段,以看得見、摸得著的實物為存在基礎。——2010年2月

與其他宗教創始人如耶穌基督或穆罕默德所不同的是,佛陀并沒有感覺自己是真理的唯一宣告者。他既不自稱上帝也不自詡預言家,其只是無量眾生中的正覺者之一。他告訴人類自己所認識到的苦難及克服苦難的四圣諦即苦、集、滅、道。這其中表達了佛陀對生命的基本態度,他把生命看作是苦的。對他來說生命的意義在于滅苦,即最終克服生命而進入涅槃,以此來超越永久的輪回。 ——2010年5月

如果要探尋死的意義,首先應該明白死不是孤立的現象,其背后還擔負著生。也就是說生死是不可分離的,這種不可分離性是必然絕對的而不會因為個人的好惡而有所改變。所以,探尋死的意義,實際上就是探尋生的意義。 ——2010年摘自鈴木大拙《超越自我的生活》

藝術家在選用媒介時,并非將其看作是外在的、無足輕重的質料,它是藝術創作過程中的本質要素。雖然攝影理所當然的被認為是運用相機,通過輸出設備付諸于紙上的藝術形態。但我認為除圖像外,圖像所依附的諸媒介也至關重要。通過將圖像輸出在如畫布、宣紙、鏡面、金屬等媒材上,畫面產生了各種意想不到的繪畫效果。而這也使我更加注重對影調、線條、肌理等各美學元素的處理。 ——2010年9月

在浮躁喧嘩、精神匱乏的當代社會,科技的高速發展無益于人類終極問題的解決。這時宗教仍然會以參與世俗的姿態影響人類的精神世界。 ——2010年10月

生與死關系密切、不可分割。人類出生之時已確定了死亡的必然來臨。但生未必可喜,死未必可哀,生命若無意義,何喜之有?死亡若有尊嚴,何可悲哀? 如果知道生與死是人類的必然,那么,生命本身就是需求意義與尊嚴的過程。 ——2010年12月

斯賓塞說過:一切民族幾乎都有一種以為死后另一個我能復活的信仰。死亡與復活成為佛教藝術中的一大主題,而這種模式同人們心靈深度處對生命永恒的渴望本能相互媾和。信佛者認為,我們現世的生與死,只是無窮生命過程中的一個段落而已。 ——2011年1月

我同意海德格爾的觀點,人只要還沒有亡故,就以向死存在的方式活著,就是說一直以“有死”或“能死”的方式活著。這是種貫穿一切“活著”的死亡存在。 ——2011年1月

佛教文學中對極樂世界的描繪是誘人的,佛經曰:“極樂園有七寶池,八公德水充滿其中。池底以金沙布地,四邊街道,金、銀、琉璃、玻璃合成,上有樓閣,亦以金銀。。。。。。”往昔只有通過禁欲與苦修才能前往的天堂,卻成為錢權交易的現代社會的寫照,期間充斥著消費與拜金的魔爪。 ——2011年2月如果人遵循佛所鼓勵的模式,那就要道德的生活。 ——2011年2月

我創作的作品看起來帶有某種驚恐或異樣,因為,在我看來只有異樣化的精神狀態,才能從大眾文化和消費時代的趨同性中逃離出來。 ——2011年4月

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號