《失落的字母》 安塞爾姆·基弗

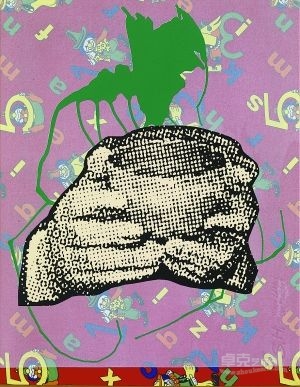

《何時記數》 西格瑪爾·波爾克

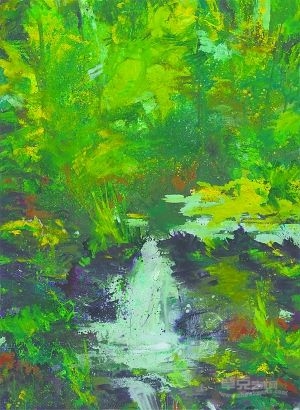

《水晶世界》 貝恩德·齊默

當整個二十世紀的美術史被書寫的時候,第一個被提到的是表現主義, 而最后一個被提到的則是新表現主義。表現主義與新表現主義,這兩個流派主要的藝術家都在德國。

德國新表現主義成名于20世紀80年代,擁有眾多世界級的繪畫大師,對世界藝術,尤其是中國當代藝術產生了深遠影響。近日在展洲國際藝術區匯集了6位德國新表現主義藝術大師的頂尖作品,作為國內首個德國新表現主義藝術大展,從作品數量、質量上都是空前的。

此次展覽由中央美術學院美術館館長王璜生先生與德國藝術與教育國際交流促進會主席黃梅女士共同策劃。展覽囊括了安塞爾姆·基弗、喬治·巴塞利茲、約爾格·伊門多夫、馬庫斯·呂佩爾茲、西格瑪爾·波爾克、彭克6位德國新表現主義藝術大師的作品,其中不乏《耶穌家譜》、《紅色的母親帶著孩子》、《回歸》等德國新表現主義的扛鼎之作。

德國表現主義藝術對中國近當代美術的影響很大。1982年,在北京的民族文化宮舉辦過一個德國表現主義的版畫展,展覽的規模雖然不大,卻產生很大的影響,這是中國第一次較全面地接觸到德國表現主義的作品。實際上,對中國老一輩的藝術家來說,德國的表現主義版畫他們并不陌生,早在1930年代,魯迅先生就介紹過德國的版畫,并且影響了很多中國的進步青年藝術家,在延安的革命版畫中,就帶有明顯的德國表現主義木刻的痕跡。

自中國的“改革開放”之后,西方現代藝術逐漸被介紹進來。1979年在北京舉辦了“法國19世紀農村風景畫”展覽,其中就有幾幅野獸派的作品。1982年的德國表現主義版畫展是一個比較全面地展示德國表現主義版畫的展覽。德國表現主義提供了繪畫形式的另一種可能性,那就是自我表現的形式。一般來說,德國表現主義并不是一種固定的模式,不是一種可以直接參照和搬用的形式,但它具有深刻地表現精神的特點。正如“德國表現主義版畫”展覽目錄前言上所說的:“這些畫家們很少把形式和風格作為自我目的來對待,他們更多地倒是關心感情和情緒,甚至對形而上學的、倫理的、宗教的、社會的以及心理學方面的看法和觀點感興趣。對他們來說,藝術和生活從認識上看來是一致的。”因此表現主義的影響主要體現在精神與觀念上。

德國的表現主義藝術家主要受到法國野獸主義與立體主義的影響,并具有自己強烈的特色。早期的代表藝術家是恩斯特·路德維希·基希納,其作品對普通人寄予同情、表達對舞蹈的感受、驚訝于大城市的魔力并對此表達憂慮,追求各種藝術的融合與互相滲透。另一個代表人物瓦西里·康定斯基的作品采用抽象語言,對不可見的內在精神更感興趣,希望給予內在精神以一種可見的形和色。

此次在展洲國際藝術區亮相的德國新表現主義大師作品,一方面表現出繼承了傳統,另一方面又表現出與傳統的斷裂。其特點是,在觀念藝術、行為、影像、多媒體很強大的當代洪流中,用畫家的身心力量,重新恢復繪畫性在當下的活力與再生力量,讓我們看到了當代繪畫的多元可能。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號