謝明良在復旦大學 徐曉林 圖

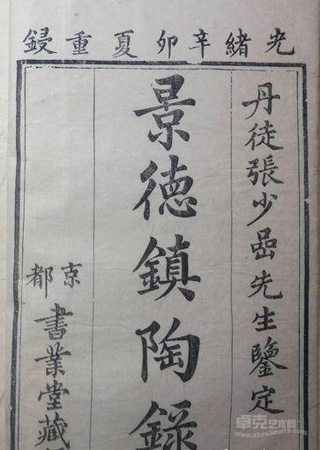

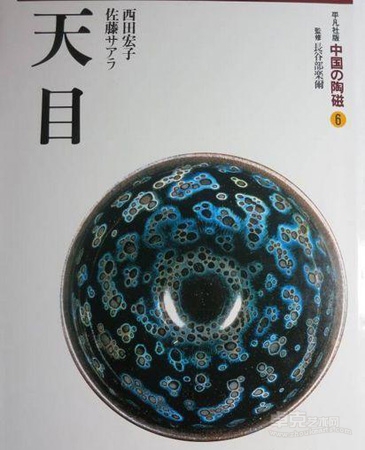

上圖均為日本曾出版的 關于中國陶瓷的書籍和雜志

上圖均為日本曾出版的 關于中國陶瓷的書籍和雜志

上圖均為日本曾出版的 關于中國陶瓷的書籍和雜志

在陶瓷研究學者、臺灣大學藝術史研究所前所長謝明良看來,成為一位鑒賞家,停留在談論某一件東西的外觀和尺寸或者產地及年代不是他的追求。他更愿意從歷史、文化史中得到更有益的幫助,結合瓷器材料進行新的觀察。他反復提到,要拓展亞洲視野,綜合研究包括日韓、東南亞乃至波斯與中國陶瓷史的相關問題。

臺灣大學藝術史研究所前所長、終身特聘教授謝明良是一位陶瓷研究權威。

他是一位不擅長使用電腦的學者,但卻用抄寫卡片的方式,把所有的一手、二手文獻資料掌握到幾近無懈可擊,并編撰出《中國陶瓷史論文索引》、《貿易陶瓷與文化史》、《六朝陶瓷論集》等多部著作,獲“國科會”杰出研究獎、臺灣大學杰出學術專書獎等重要獎項。

他曾識別出河南漢墓出土的一件釉陶樂俑所持物,是歐洲古樂器Aulos(奧洛斯),并列舉出可能傳遞路徑上Aulos的相關圖像遺物,結合史料證明了東西文化交流過程。

不久前,謝明良在出席復旦大學舉辦的“中國古陶瓷研究:探索與思考”學術討論會上,多次談及他的研究方法,即拓展亞洲視野,綜合研究包括日韓、東南亞乃至波斯與中國陶瓷史的相關問題。

謝明良在接受專訪時談到他的研究觀念:“我不想當鑒賞家,停留在談論某一件東西的外觀和尺寸或者產地及年代上,我希望從歷史、文化史中得到更有益的幫助,把我的材料融入其中,進行新的觀察。”

記者:此前你的演講報告中,對研究陶瓷的日本學者進行了分類,有何特殊用意和意義?

謝明良:這種分類是我個人的分類,有些學者未必同意。在分類中可以發現,有些是專業的陶瓷史學者,一輩子從事陶瓷史研究;有些是歷史學者,他們平常有自己的課題,但對于陶瓷史也有興趣,所以做研究;再有日本文化史的學者,由于中國陶瓷在日本出土很多,曾經在日本(歷史中)扮演很重要的角色,學者為了自己的專業,有必要了解中國陶瓷,雖然這批學者是為了自己的課題來研究中國陶瓷,但他們基于深厚的日本文化史背景,往往能做得不錯;另外有些是考古學者,挖到了陶瓷,不能置之不理,也不好意思挖到了就問,于是便自己研究,時間久了,次數多了,他(對陶瓷研究)也有貢獻;還有的人做科學化驗,不僅是中國陶瓷,也有日本陶瓷,甚至于別的材料,他們做的中國陶瓷化驗也對我們有幫助。

記者:相比日本陶瓷學者的多元背景,你怎么看中國內地研究者的情況?

謝明良:這些類別中國都存在,有點不一樣的是,中國的學者只關注中國。可能因為研究材料非常豐富,自己這一塊都做不完了,或許他認為中國是一個整體,沒有必要再去看別人。事實上,中國自成一個體系,你不去看別人也可以,但有點可惜。因為你沒有看到別人,很難回過頭來評估自己的位置,使之更為準確。所以他只做自己這一塊,比較缺少亞洲視野。亞洲視野可以給你更健康的眼睛來評估自己的專業。雖說中國是個核心,可是中國歷史都是有交往的,你不了解唐代時候的波斯,就沒有辦法評估唐代很多器形的成因。盡管目前一些學者已經意識到包括波斯和中國的關系,可是還有很多面向,比如和東南亞的關系、和韓國的關系,甚至不止受到日本和韓國的影響。因為中國陶瓷傳播方面的一些現象,可以反思中國陶瓷,我們搞不太懂的,到底可能是什么用途或者怎么樣,禮失求諸野,看看他國是否可以幫助自己。

另外一個方面,大陸很大一部分是考古學者,挖出(陶瓷)以后就寫報告,報告寫久了就成為這方面專家了,但研究深度容易停留在報告層次上。我們觀察到一個特色,除了上海、北京比較重要的學者,在大陸很多學者只關心自己省里的東西。有的省考古所研究員,對自己的東西非常熟悉,但對其他省份的陶瓷就沒有興趣。我覺得這不是很健康的狀況。但是大陸有一個好處,人很多,一人做一點,就可以把我們淹死了。

記者:你反復提到學術要向亞洲開放,為什么不是全球視野呢?

謝明良:很少人可以有真正的全球視野,至少亞洲甚至于縮小到漢字文化圈,或者與中國歷代陶瓷有往來的狀況,應該可以用這種方法來評估。比如有些東西中國受到波斯的影響,然后影響了韓國、日本,你如果沒有這種視野來評估,這個東西就很難做得精確,具體說,中國宋代陶瓷重要器形——汝窯棒槌瓶,它是中國最重要的瓷窯燒造,成為中國陶瓷的古典,歷代都追求這種用色效果,這個器形就來自波斯的玻璃制品,如果不知道就很難理解。

記者:中國古陶瓷研究的總體面貌,和其他同屬的歷史學科的考古學研究、藝術史研究相比有什么不同?

謝明良:歷史學家主要是用文獻資料來敘述他心目中的歷史,陶瓷史學者會用陶瓷作為他研究入門的材料。可是陶瓷不會講話,所以還是要借助文獻,借助其他伴隨的東西來復原它的歷史。我不認為陶瓷史是個獨立的學科。它是一種方法,因為它是史,歷史的一部分。至少我個人認為,我比較擅長用陶瓷當資料來做(史的研究)。可是我必須借助歷史學的知識。我不想當鑒賞家,談論某件東西很漂亮,講講尺寸,形容一下外觀。因為,這個層面說完就沒了,而且我不會想仔細了解這個是什么時代哪里做的,這個講完也沒了。我希望從歷史、文化史中得到更有益的幫助,用我的材料融入進去,進行新的觀察。歷史學在中國也是有深厚的傳統,很龐大的遺產。僅僅這樣放著,多可惜。

記者:你在演講中提到,日本曾經歷過陶瓷研究的高峰,涌現大量學者。但目前的情況是研究正在回歸本土化,中國的學者在崛起,這部分的原因是?

謝明良:雖然日本研究能力很強,但中國的陶瓷學問竟然在日本發達,是有點奇怪的現象。現在不一樣了,一方面日本當代的研究者,沒有幾個人,大概四五個人,才華不見得比前人好多少,怎么接班呢?反觀中國,以前是少數幾個研究者,現在是一大批。開個中國古陶瓷研討會,來一兩百個人,那么多人在做這個。中國學問當然要回歸中國,這很正常,但回歸的同時,我們不要忘了,日本曾經有這么輝煌的業績。中國如果要做好,一個最方便的辦法就是先把日本的研究徹底地理解,然后再發展,可以省下很多無用功。現在那幾個日本年輕人,其中的幾個我認得,來中國一百多次了,中文講得很好,他們租車自己調查,很積極,因為他們知道,不這樣是不行的。

中國大陸年輕學者現在有很多機會,財政很有錢,也有很多出國的機會。這個是雙重的,一個是國家愿意提供你機會去深造,去開開眼界;另外受到國外的邀請,有展覽,互動非常頻繁。還有,國外的獎學金,對比之下愿意給大陸學生,因為他們認為中國大陸學生比較需要。這是一種假象,大陸有錢的學生也很多。過去是給臺灣的學生。以前臺灣很認真,跟現在大陸出國的學生很像,破釜沉舟,沒幾年就拿到學位。臺灣大學校長有一次到美國,校友出來接待吃飯,全部都是教授。都沒有副教授,全部都當教授。

記者:你認為,目前大陸的陶瓷研究水平如何?

謝明良:學術沒有整體的評估,當然也有一些代表性的個體,他們已意識到這個現象,經常閱讀國外刊物。有些人沒有意識到,那么,很多學問就變成報道性的,沒有辦法深入核心,報道性的結果是很容易取代。這點中國的學者也慢慢意識到了。而且中國的學者很多都是留洋的,到國外拿博士,語言能力很好,視野很寬廣,有抱負,愿意參與國家的巨大建設。那樣的使命感會讓人變得杰出。有這種自我期待是很不錯的現象。

記者:你提到臺灣的陶瓷研究比較零散,原因是什么?

謝明良:臺灣研究有其特色,同時也有它的困境,我們沒有什么考古遺跡可以挖。臺灣有些收藏,基本都是清宮收藏的東西,沒有辦法反映中國陶瓷的整體狀況。

資料缺乏,是一個很大的局限,不過臺灣學者很會利用文獻,查閱古書的記載,有時候還不得不借助國外的研究,希望用這個補償資料的不足。由于資料少,臺灣的研究者有些是很認真專注的。

記者:你如何在臺灣研究并教授陶瓷史?

謝明良:我們有很多學問,要有承前啟后的功能,我們要對以前研究賦予很大關注。以前的人很有才華,置之不理(其研究成果),埋頭自己做研究,是很奇怪的。我們可以從前人的研究中很快吸收到好處,或者看到壞處,所以我對學生的要求,一是研究陶瓷專業歷史,二是學習陶瓷研究史,我希望他們從前人的研究歷史中得到啟發,這是多占便宜的事情。有的人花七八年寫一篇博士論文,但旁人花兩星期就讀完了,你說劃得來嗎?所以這種學習(陶瓷研究史)的好處,只有享受過的人才可以理解。讀史的同時,也有壓力,我們認為自己多有才華的點子,都被人家寫過了。我們就是在夾縫中,學術本來就是很偏的,誰講過的內容大家就會知道,因此只有讓自己的研究領域向研究史開放,坦白地研究,就會覺得自己很渺小,也因為渺小,所以要認真,不然就沒得混了。

記者:在上個世紀末,你和上海博物館的陶瓷研究人員有交流,此后中斷了,最近又有了聯系,這方面的情況可否介紹一下?

謝明良:上世紀80年代末期,我是帶著取經的心情來的。當時我在臺北故宮博物院工作,按照當時規定,公家機構不能來大陸,民間的可以來。我就先到香港,然后偷偷地來。我以前讀過不少大陸學者的文章,但沒有謀面,也沒有通信,可是我很仰慕他們的研究;另一方面,我做這一行,需要看到實物,臺灣看不到清代宮廷瓷器以外的陶瓷,我只有在大陸和國外博物館陳列室看到。還有,我看了很多考古的報道,照片無法滿足學者的需要,所以我想來看看到底是什么。

記者:在復旦大學的演講中,你提到日本陶瓷研究和茶道的關系。此類研究在日本是什么地位?

謝明良:這個研究一直沒有中斷,始終都有關心者。因為茶道是日本一個很重要的傳統,也是一個很正式的活動。茶道需要茶的道具。大概從16世紀以來,這些茶的道具很多都是中國陶瓷,日本的茶人所贊美的都是中國陶瓷,或是朝鮮半島的陶瓷,日本陶瓷反而被評價得比較低一點。但是后來有些人大聲呼吁,不應該這樣對待日本陶瓷。日本也有好的陶瓷,很多很樸素,認為有種拙趣。但是,中國陶瓷仍然扮演很大角色。日本有很多收藏家,有專門收藏中國陶瓷的博物館,例如出光美術館。

記者:你的研究不僅有中國陶瓷,還有其他門類的工藝美術,它們有什么相互作用?

謝明良:有時候因教學需要,各種門類我都要做一點了解,并且去了解國外研究情況。有時,僅僅盯住陶瓷很難解決問題,需要了解陶瓷和金銀的關系、和玻璃的關系。如果有比較廣的工藝史背景,去聯想,知道這個東西跟那個東西為什么一樣或不一樣,那么聯想就可以展開,說不定就可以醞釀一篇新的文章。

記者:就你的研究看,絲綢之路上陶瓷的貿易往來是什么狀況?

謝明良:絲綢之路是我個人的興趣,不過陶瓷不走絲綢之路的陸路,因為有重量且容易破,大部分走水路。用船運,量很大而且不會顛簸破損。當然,據說絲綢之路上也有一些遺留。明代人怕陶瓷碎,裹點泥土撒點豆芽,跌在地上也不容易碎。這樣也有可能。但數量沒有辦法和船比。而今,就算是船運,也不是中國船。我曾受到德國委托處理過兩艘船(里面打撈出了瓷器)。一艘是唐代的、一艘是五代的,其中一艘中完整的陶瓷有7萬件。

記者:其中的一艘船,是你書里曾提到的“黑石號”,能介紹一下嗎?

謝明良:這是一艘屬于伊朗的船只,屬于縫合船,船脊的木頭好像是印度的。縫合船是印度洋上很重要的一種商船。尸羅夫的商人經常做貿易,我們推測這艘船到中國載貨,在印度洋蘇門答臘那邊沉沒。雖然沉沒,但做商貿的不止這一艘,我們依然可以在伊朗,甚至伊拉克很多地方看到與這艘沉船中一樣的東西。所以我們可以利用中國文獻,還有一些他們當地的中國舊聞把事件作一個還原。這艘唐代時期的船,大約是從揚州出發,然后行至馬六甲海峽,最后在印尼海域沉沒,沉入海底的有七萬件完整的中國唐代陶器,還有金子和金器。在1997年或1998年被發現。

記者:這些陶瓷現在被收藏在哪里?

謝明良:新加坡。這批東西,本來要賣給上海博物館,但不知為什么沒賣。

記者:你認為,這批東西如果放在上世紀90年代時候,價值幾何?

謝明良:他們沒跟我講價錢,可能好幾億元吧。

記者:船只在印尼沉下去,然后為什么被新加坡買走了?

謝明良:本來他們(印尼)打算把這些瓷器和其他物品推銷到世界各地。我當時受委托整理陶瓷。當時這批東西放在新西蘭,還有德國,放在德國的比較好,放在新西蘭的比較一般。這兩個國家,我都呆過一陣,做研究。剛好我以前在德國教書,研究起來比較方便。

記者:我聽說你有一個習慣,就是不用電腦,所有的資料都用手寫卡片,而你的資料之豐富,讓很多學者都很羨慕。請問你的資料卡片總共有多少?

謝明良:沒有算過,有很多。我雖然不用電腦,可是我做課題的時候,不會放棄電腦。我找助理幫我找關鍵詞。我給你講個故事,我前陣子寫“鸚鵡杯”的文章,李白很喜歡用它來喝酒。我自己找到十幾份唐代的文獻。有中國學者以前做過(這個研究),他找到四五份文獻。我說我比他厲害,大概可以動手寫一下。然后,我找助理用電腦去搜。一個下午找到兩百多份資料!可見,怎么可以放棄這么方便的工具。只不過我不太愿意使用它,習慣了手工。國外某個學者有個很有名的笑話,這個學者一輩子研究大藏經。有一次,他在課堂說:“關于大藏經的記載總共出現兩次。”他的學生在課堂里上網搜索后說:“老師,是四次。”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號