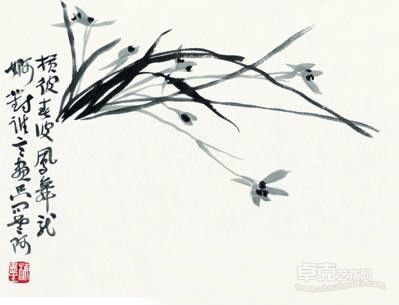

梅墨生作品

2013年4月18日晚7點整,中國國家畫院理論研究部副主任、藝委會委員、國家一級美術(shù)師梅墨生先生在中央美術(shù)學(xué)院[微博]5號樓A103室為大家?guī)砹艘粓鍪志实闹v座。此次講座是“南北宗回望董其昌”中國山水畫學(xué)術(shù)研究邀請展暨中國山水文化十講的首場講座。

梅墨生先生開場即談到,自鴉片戰(zhàn)爭以來,由于清政府的軟弱無能,使得晚清的中國處于積貧積弱、內(nèi)憂外患的水深火熱之中。在這樣的社會背景之下,一批有識之士掀起了一股“西學(xué)東漸”的熱潮。晚清的中國繪畫也受到了這股思潮的影響。康有為就十分推崇郎世寧的繪畫,并且認(rèn)為應(yīng)該盡快輸入西畫的古典主義、寫實主義傳統(tǒng)來增強(qiáng)中國繪畫的實力。徐悲鴻、林風(fēng)眠等人的努力也推動了西方美術(shù)在中國的流行。梅先生認(rèn)為,徐悲鴻、林風(fēng)眠以及嶺南畫派的一些大家,作為留學(xué)歸來的名人,在西學(xué)涌動的時代具有“登高一呼眾山應(yīng)”的影響力,這種影響力在蔡元培出任第一任教育總長后更是與日俱增。不論是徐悲鴻所提倡的以西畫改良中國畫,還是林風(fēng)眠所強(qiáng)調(diào)的調(diào)和中西繪畫,在當(dāng)時都被作為“主流”思想,影響著中國繪畫的發(fā)展。

但是,梅先生也希望大家不要忽視與黃賓虹所提出的“道咸畫學(xué)中興”這一看法息息相關(guān)的中國畫發(fā)展的另一個方向。清至道咸年間,金石學(xué)、考據(jù)學(xué)興盛,產(chǎn)生了一批傳統(tǒng)文人學(xué)者型的藝術(shù)家。他們遵循著南宗文人畫的傳統(tǒng),在學(xué)問之余,偶涉丹青,為中國畫的發(fā)展輸入了新的養(yǎng)分,帶來了新的風(fēng)氣。梅先生說,被康有為、徐悲鴻、陳獨秀等人所批判的“四王吳惲”雖然有一定的模式化的不足,但是他們繪畫中的動人之處也是不可忽視的。“四王吳惲”所追隨的其實就是明代董其昌以元四家中的倪瓚和黃公望作為典型代表而提出的“南宗”畫法。

梅墨生先生進(jìn)一步揭示,正如有的人為人狂放,有的人為人狷介,中國山水畫在董其昌所提倡的“南宗”正統(tǒng)之下亦有著兩條發(fā)展脈絡(luò)。狂放一派就是水墨淋漓的一派,其以爛漫、揮灑的水墨描繪山水;狷介一派則以干筆、渴筆、淡墨為主要形式,形成了較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠嫹āT谇宕@兩種風(fēng)格就表現(xiàn)為以石濤、八大山人為代表的狂放一派和以“四王吳惲”為代表的狷介一派。

而中國繪畫發(fā)展至中國近現(xiàn)代,梅先生認(rèn)為傅抱石和齊白石兩人一放一收,正是狂放和狷介的典型代表。傅抱石是20世紀(jì)40年代開始嶄露頭角的畫家,在郭沫若等文化人士的關(guān)注和推舉之下很快聲名鵲起,成為中國近現(xiàn)代極具影響力的畫家之一。他的繪畫既汲取了篆刻和金石的特質(zhì),又融入了日本繪畫的特點,形成皴擦和渲染極為豐富、水墨淋漓的個人風(fēng)格。而齊白石的繪畫藝術(shù)則以單純、質(zhì)樸、簡約為特點,與傅抱石形成了迥異的藝術(shù)風(fēng)格。

梅墨生先生指出,中國明清繪畫中體現(xiàn)出來的狂放和狷介兩種風(fēng)格在近現(xiàn)代的畫家筆下更多地呈現(xiàn)出融合的趨勢,融合中又因人、因事、因時的不同而產(chǎn)生偏向。他以陸儼少、潘天壽、黃賓虹、李可染等人為例對此作了細(xì)致的解說。梅先生認(rèn)為,中國藝術(shù)始終體現(xiàn)著陰陽相對、虛實相生以及收放有度的中國傳統(tǒng)文化精神。

梅墨生先生進(jìn)一步闡釋到,這些畫家的風(fēng)格特征都體現(xiàn)著中國繪畫的一個核心概念,即“氣”。梅先生認(rèn)為“氣”是一種微妙的感受,每個藝術(shù)家的“氣”都不同,因為它與各自真實的生命境遇相關(guān)聯(lián)。梅先生再次提到了黃賓虹和齊白石兩位藝術(shù)大師,他認(rèn)為,黃賓虹的藝術(shù)在70歲以前都處在一個孕育的過程中,70歲左右的四川游歷就像是分娩,他的藝術(shù)自此開始生長,但是生長并不意味著已經(jīng)長成,直到83、84歲時他的藝術(shù)才真正進(jìn)入成熟期,而他最為光芒四射的時期則是在其86歲至92歲去世這一段時間。梅先生也說到,并不是年紀(jì)越大就越好,因為像齊白石在90多歲體力下降時創(chuàng)作的藝術(shù)作品就不能算是巔峰之作。

不過總體而言,梅先生認(rèn)為,中國畫是一種與生命相交融的藝術(shù),所以往往越是持久,越是深沉,越是有韻味,就像陳年的白酒一樣,讓人喝完之后余香在口。有人曾笑言:“畫中國畫的人要活得長才行。”梅先生說,這句話雖有調(diào)侃意味,但是也有道理。這時,梅墨生先生也談了他對陳師曾的看法。陳師曾在中國近現(xiàn)代繪畫史上可以算是一位曇花一現(xiàn)的天才。梅先生坦言,雖然他對陳師曾很是敬佩,但對其作品卻并不喜愛,因為陳師曾縱然天才,卻48歲就去世了,對于中國畫的積淀還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及黃齊兩位大師。

梅墨生先生指出,由于中國繪畫藝術(shù)與生命同消長,藝術(shù)家生來就帶有一種心性,每個人對于心中的“道”都有不一樣的體會。所以中國畫藝術(shù)并沒有所謂真正的頂峰,大家各有成就,各有千秋。自春秋時期,孔孟老莊就已經(jīng)形成了中國文化的特性,即強(qiáng)調(diào)物我不分、天人合一,董其昌所推崇的“南宗”繪畫實際上就是一種從生命、心性出發(fā)的藝術(shù)追求,董其昌認(rèn)為南宗畫家所畫的東西是“養(yǎng)人的”,即讓人覺得美好的東西。所以,真正的中國畫藝術(shù)大師之所以受到眾人推崇,就因為他們的繪畫如同他們生命的日記,記錄著他們的精、氣、神,而這種個性而沉重的生命氣韻是無可取代,只此一個的。

“什么樣的中國山水畫家能夠不朽?”梅先生作了這樣的總結(jié):就是能夠與時相委,而不遵從時流,獨立于世的人。大師的畫能讓人感受到他們的人格自尊和品質(zhì)操守,所謂中國畫、文人畫實際上應(yīng)該是一種“人文畫”。

現(xiàn)在常有人說:“當(dāng)今中國文化藝術(shù)大繁榮。”梅先生卻以為不然。他認(rèn)為當(dāng)今中國的整體文化在全球化的影響下并不利于中國畫的發(fā)展。今天信息社會的發(fā)展把自孔孟老莊以來形成的中國傳統(tǒng)文化變得不中不洋、又中又洋,時下的許多藝術(shù)家由于過于市井、功利,也不能算得上是大師。所以梅先生對于這種文化“大繁榮”是怎樣的一種繁榮產(chǎn)生了質(zhì)疑。他指出,“大”不應(yīng)該是“傻大”。而所謂南宗的審美,代表了中國文化千年的積淀,它并不一定是最好的,但是它卻是最中國的、最本土的。中國山水畫怎樣才能延續(xù)南宗傳統(tǒng)、再造屬于我們自己民族藝術(shù)的輝煌呢?中國應(yīng)該打造出什么樣的“人文”文化來提升文化軟實力?應(yīng)該把什么樣的中國文化展現(xiàn)給世界?這些都是梅先生為我們,為當(dāng)今中國畫界提出來的問題,值得我們仔細(xì)思考。

當(dāng)然,梅先生也對中國繪畫的進(jìn)一步發(fā)展寄予厚望,因為中國自古以來都有著讓人升華、凈化、寧靜、超然的藝術(shù)傳統(tǒng),所以只要藝術(shù)家富有氣質(zhì)、品格、修養(yǎng)和思想,他們就能真正為中國山水畫的發(fā)展起到促進(jìn)作用。 作者:陳逸斐

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號