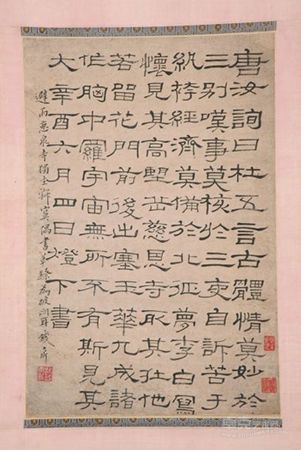

王獻(xiàn)唐捐獻(xiàn)錢大昕隸書軸 山東博物館供圖

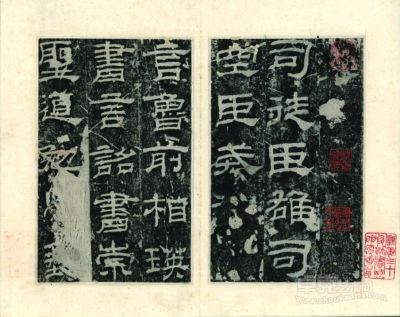

王獻(xiàn)唐捐獻(xiàn)文物乙瑛碑 山東博物館供圖

王獻(xiàn)唐手稿《南游詩存》 寧昊然 攝

本報(bào)駐山東記者 寧昊然 通訊員 于 芹

春節(jié)期間,成立不久的山東名人館每天都會(huì)迎來絡(luò)繹不絕的參觀者。其中,王獻(xiàn)唐紀(jì)念館中珍貴的文物、古書、典籍,讓參觀者贊嘆不已,大開眼界。

王獻(xiàn)唐是著名學(xué)者,精通考古、金石、文字等不同學(xué)科,其畢生的學(xué)術(shù)研究為山東乃至全國的文博事業(yè)做出了卓越貢獻(xiàn)。他用自己的實(shí)際行動(dòng)詮釋了一名學(xué)術(shù)大家的家國情懷。記者根據(jù)相關(guān)資料及王獻(xiàn)唐先生親友回憶,整理刊發(fā)本文,以饗讀者。

王獻(xiàn)唐(1896—1960),字獻(xiàn)堂,初名家駒,后改名王官,號(hào)風(fēng)笙,以字行。生于山東日照市東港區(qū)大韓家村一書香之家, 有深厚的學(xué)術(shù)素養(yǎng)。新中國成立前,曾先后任編輯、記者、山東省立圖書館館長;新中國成立后,任山東省文管會(huì)副主任、北京故宮[微博]博物院銅器研究員等職務(wù)。他是中國現(xiàn)代杰出的歷史學(xué)家、金石考古學(xué)家、文獻(xiàn)學(xué)家。其研究涉及歷史、考古、金石、文字、音韻、訓(xùn)詁、版本、目錄學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域,成果豐碩,卓有建樹。

臨危受命 振興省圖

1929年,中國時(shí)局動(dòng)亂,處處風(fēng)聲鶴唳。此時(shí)王獻(xiàn)唐先生受委派擔(dān)任山東省立圖書館館長。今日仍屹立于大明湖之中的著名藏書樓“奎虛樓”就是在他的主持下修建的。

據(jù)王獻(xiàn)唐先生的兒子王國華回憶:“父親在圖書館工作,正適合心愿。他在詩中寫道:‘劫來濟(jì)上心私喜,柱下守書師老耳。商盤周鼎盡網(wǎng)羅,斷碣殘碑滿眼是。’從此,他立志在圖書館終其一生,研究學(xué)問,整理文獻(xiàn)。”

主持圖書館工作后,王獻(xiàn)唐先生注重廣搜典籍,擴(kuò)充館藏。1929年,清末四大藏書樓之一的聊城海源閣遭兵匪搶掠。當(dāng)時(shí)的省立圖書館是主管全省書籍文物的唯一機(jī)構(gòu)。土匪散去后,王獻(xiàn)唐親自赴聊城調(diào)查整理海源閣藏書,目睹了百年藏書閣破爛不堪、滿目瘡痍的境況。他憤懣不已,即會(huì)同聊城當(dāng)?shù)貙W(xué)界代表,組成海源閣藏書清查委員會(huì),先就海源閣所藏善本書籍,逐一清點(diǎn),親自將書籍一一整理,登記造冊(cè)。返回濟(jì)南后,先生又撰寫了《聊城海源閣藏書之過去、現(xiàn)在》、《海源閣藏書之損失與善后處理》等文章,四處奔走,呼吁政府進(jìn)行搶救。最終,這批圖書文物于抗戰(zhàn)勝利后又回到了齊魯人民的懷抱,收藏于山東省立圖書館的“奎虛樓”。在先生的努力下,新城王氏池北書庫、益都李氏大云山房等山東著名藏書樓的部分典籍也陸續(xù)入歸公藏,目前這些善本大多收藏于山東博物館。

本著為讀者服務(wù)的理念,王獻(xiàn)唐一方面先制定館章,變更組織;另一方面將全館物件點(diǎn)查一遍,分門別類;此外還開辟出兒童圖書閱覽室和古物美術(shù)展覽室等專門閱覽室。1930年1月1日,省立圖書館以嶄新的面貌向讀者開放。其優(yōu)美的環(huán)境,完善的服務(wù),日臻豐富的館藏,得到社會(huì)各界的交口稱贊,閱覽人數(shù)比以前增加了數(shù)百倍。

經(jīng)過10年苦心經(jīng)營,山東省立圖書館的收藏初具規(guī)模,商周青銅器、漢石畫像、鄒滕陶文、臨淄封泥、歷代泉幣、名家字畫先后入館;“唐人寫卷,宋元舊槧,明清精刻及名家抄校稿本,達(dá)七百四十六種,三萬五千四百冊(cè)。”館藏得到充實(shí),由此也吸引了名人大家接踵而至。在王獻(xiàn)唐的主持下,山東省立圖書館進(jìn)入了自建館以來最興盛的時(shí)期。

醉心金石 遍尋古物

任職山東省立圖書館的同時(shí),王獻(xiàn)唐先生還兼理山東金石保存所事務(wù)。山東金石保存所成立于1909年,以征集收藏社會(huì)流散文物為主,其建立是公家保護(hù)收藏文物之始。在此期間, 王獻(xiàn)唐還開辟專室辦展覽, 以博藝堂展出文物, 以碑龕陳列展出碑刻, 以漢畫堂展出漢畫像石, 以羅泉樓展出錢幣。此時(shí)的山東金石保存所,實(shí)際上是山東省博物館的前身。

金石學(xué)是中國古代傳統(tǒng)文化中的一類考古學(xué),其主要研究對(duì)象為前朝的銅器和碑石,特別是其上的文字銘刻及拓片;廣義上還包括竹簡、甲骨、玉器、磚瓦、封泥、兵符等一般文物。

1930年1月,王獻(xiàn)唐組織發(fā)起了“山東省名勝古跡古物保存委員會(huì)”,并參與山東省地下文物考古發(fā)掘。伴隨此項(xiàng)工作的開展,出土了不少銅器、泉幣、璽印、陶瓦、封泥等。“他曾偕同吳金鼎先生對(duì)城子崖龍山文化遺址進(jìn)行調(diào)查, 參與組織領(lǐng)導(dǎo)城子崖的發(fā)掘, 派人對(duì)滕縣安上村和曹王墓進(jìn)行發(fā)掘, 還親赴臨淄調(diào)查封泥出土地點(diǎn)。”現(xiàn)年82歲的山東省考古學(xué)家王恩田先生說。

王恩田先生認(rèn)為,王獻(xiàn)唐先生在出任山東省立圖書館館長期間,創(chuàng)建金石保存所,收集社會(huì)流散文物,并舉辦展覽。變私人收藏為公家收藏,由個(gè)人玩賞變?yōu)槊嫦蛏鐣?huì)大眾,是新型金石學(xué)誕生的重要標(biāo)志。舊金石學(xué)的收藏坐等商賈送貨上門, 而先生則進(jìn)一步對(duì)出土文物地點(diǎn)實(shí)地調(diào)查。舊金石學(xué)重收藏、著錄而輕研究, 獻(xiàn)唐先生則對(duì)文物進(jìn)行歷史、制度、地理、制作工藝、藝術(shù)特點(diǎn)等各方面進(jìn)行全方位的研究, 取得不少超越前人的成果。

王國華曾表示,父親承襲了乾嘉時(shí)期金石學(xué)者的治學(xué)方法,發(fā)展了清代高郵王氏的音韻學(xué)和許印林的文字學(xué)。“他的著作見解新穎,不因襲成見,也不局限于考古圈內(nèi),而是通過出土文物結(jié)合文獻(xiàn)資料和社會(huì)制度,從地理、民俗、文字、音韻各個(gè)角度來證實(shí)。”

王恩田多年來研究王獻(xiàn)唐的學(xué)術(shù)成就,他認(rèn)為,王獻(xiàn)唐的金石學(xué)研究既繼承了清朝考據(jù)學(xué)的一些研究方法,又重視野外的實(shí)地勘察和科學(xué)的考古發(fā)掘,不固守舊金石學(xué)的藩籬,使金石學(xué)趨于近代化,對(duì)中國金石學(xué)向考古學(xué)的過渡起了一定的推動(dòng)作用。王獻(xiàn)唐先生是新型金石學(xué)的杰出代表。

護(hù)寶南遷 惠澤齊魯

1937年,抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),被戰(zhàn)火摧毀的文化珍寶不計(jì)其數(shù)。華北告急,為保護(hù)珍貴的文物,延續(xù)齊魯文脈,王獻(xiàn)唐決定選取館藏文物圖籍精品,與時(shí)任典藏部主任屈萬里及工人李義貴一起護(hù)送這批文獻(xiàn)南遷至戰(zhàn)爭的大后方四川。

這次南遷由曲阜出發(fā),途經(jīng)兗州、開封、鄭州,抵漢口后轉(zhuǎn)宜昌,渡三峽,入萬縣,最后到達(dá)四川樂山,行程達(dá)3500余公里。這次護(hù)寶南遷對(duì)于保護(hù)山東圖書文物具有重要意義。據(jù)記載,“在運(yùn)往四川的圖書文物中,共有三大類。第一類為古籍珍善本,共有438種2659冊(cè),珍稀如宋贛州州學(xué)刊本《文選》、宋寶佑趙節(jié)齋刊本《通鑒紀(jì)事本末》等;第二類為書畫類,共有143種182件,珍貴如王漁洋行書詩箋、劉石庵小楷五福頌、鄭板橋行書堂幅、高南阜書畫屏、石濤山水堂幅、惲南田山水畫等;第三類為金石器物,包括陶瓷、玉器、銅器、磚瓦、甲骨等共734件,珍奇如商父乙鼎、商五戈足形鼎、商甲骨、周明我鼎、周五敦、秦二世元年詔版等。多屬稀世文物圖籍,是山東省立圖書館數(shù)代人幾十年的珍藏,也是齊魯文化的瑰寶精華所在。”

到達(dá)四川后,王獻(xiàn)唐一行將所帶圖書文物悄然密藏于臨近樂山大佛的崖洞里,封好洞口,日日守衛(wèi)著這批珍寶。為躲避日軍空襲,他與李義貴長年蟄居巖窟佛寺,守護(hù)文物圖書。據(jù)稱,王獻(xiàn)唐給居室取名那羅延。“那羅延”是梵文堅(jiān)固、堅(jiān)牢之意,王獻(xiàn)唐以此表白自己堅(jiān)守齊魯文物的決心。

1945年8月,抗戰(zhàn)勝利。王獻(xiàn)唐謝絕國民政府國史館的挽留,親自押運(yùn)遷川原山東省立圖書館的圖書和文物返回濟(jì)南,重建山東省立圖書館,繼續(xù)擔(dān)任館長。這次南遷文物多立屬稀世之寶,是齊魯文化的瑰寶,也是今天山東博物館的精華。今天我們能再次觀賞到這批文物,全靠著王獻(xiàn)唐等不畏艱險(xiǎn)的義舉。

畢生珍藏 造福后世

作為文物收藏家,王獻(xiàn)唐先生一生多次將其珍藏捐獻(xiàn)給國家。1960年辭世后,其子王國華遵其遺愿,又將大量藏品捐獻(xiàn)給山東博物館,將先生一生秉承的“向國家捐獻(xiàn)藏品是社會(huì)福祉”的理念繼承并發(fā)揚(yáng)光大。

1930年,王獻(xiàn)唐就向山東省立圖書館自捐書籍《丁守存編年自記》、《魏王顯貴造像拓本附考釋》、《韻字鑒》,與欒調(diào)甫合贈(zèng)《鈔本書經(jīng)直解》。1951年1月,捐獻(xiàn)宋刻經(jīng)折本《大方廣佛華嚴(yán)經(jīng)論合刻》給山東古代文物管理委員會(huì);1953年,將珍藏之明李自成“闖王印”、勾踐劍捐給北京歷史博物館。1960年王獻(xiàn)唐去世后,其親屬將其遺物1600多種捐獻(xiàn)給山東博物館。王獻(xiàn)唐不僅自己向國家“獻(xiàn)寶”,還鼓勵(lì)其親屬及社會(huì)各界人士與機(jī)構(gòu)向國家捐獻(xiàn)。1930年11月,王獻(xiàn)唐的伯父王廷橒將日照出土的漢大吉昌磚兩塊并拓片捐贈(zèng)給山東省立圖書館、“山東金石保存所”。

王獻(xiàn)唐對(duì)近代山東文博事業(yè)的貢獻(xiàn)也集中體現(xiàn)在他對(duì)齊魯文化的研究上。王獻(xiàn)唐熱愛齊魯文化,更醉心于研究源遠(yuǎn)流長的齊魯文化。上世紀(jì)30年代,王獻(xiàn)唐率先對(duì)清代山東先賢遺存的重要文獻(xiàn)進(jìn)行了整理、刊刻,先后刊刻了《海源閣宋元秘本書目》、《穆天子傳》等古籍。

在他付諸一生心血的巨著《炎黃氏族文化考》中,王獻(xiàn)唐從考古學(xué)、古音韻學(xué)、古文字學(xué)、古地理學(xué)、古民俗學(xué)的角度,對(duì)中國古代炎黃氏族文化的發(fā)展變遷做了全面探討,認(rèn)為中華文化多來自炎族即所謂夷族文化,其中心就在山東。王獻(xiàn)唐的這些學(xué)術(shù)觀點(diǎn)在當(dāng)時(shí)是非常大膽的,以至于不被人所接受。其觀點(diǎn)之新穎,方法之獨(dú)特,引用材料之廣泛,雖歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì),仍令人嘆服。此后發(fā)掘的龍山文化遺址在一定程度上印證了王獻(xiàn)唐的理論。

新中國成立后,王獻(xiàn)唐擔(dān)任山東省文物管理委員會(huì)副主任、故宮博物院銅器研究員,參與籌建山東博物館。此時(shí),他已經(jīng)身染重病,但仍然拖著病軀,堅(jiān)持工作。1960年11月,王獻(xiàn)唐病逝于濟(jì)南。逝世后,其遺稿《齊國鑄錢的三個(gè)階段》等發(fā)表于《考古》等學(xué)術(shù)雜志。部分未刊著述由山東省出版總社組織力量整理編輯,以《王獻(xiàn)唐遺書》的名義陸續(xù)由齊魯書社出版。

王獻(xiàn)唐曾自稱“予之學(xué),齊派也”,就是說他治學(xué)不墨守成規(guī),見解新穎,不襲成見。他平生治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),每當(dāng)完成一本著述,多次修改,決不輕易付梓,所以留下來的稿件多半沒有刊行。他一生的著述多達(dá)千萬字以上,在上古史、古文字、古錢幣、版本學(xué)、目錄學(xué)等方面都有大量高水平的著述。著名學(xué)者張政烺、夏鼐兩位先生曾評(píng)價(jià)王獻(xiàn)唐是“罕見的學(xué)者”。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)