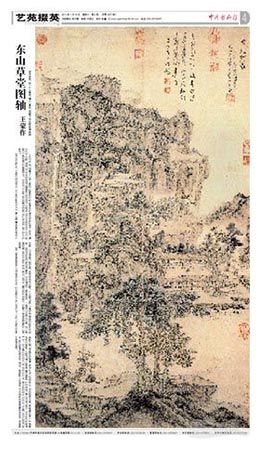

東山草堂圖軸,王蒙作,紙本設色,縱111.4厘米,橫61厘米,現(xiàn)藏于臺北故宮博物院

從元代開始,隨著文人進入畫壇,繪畫的材料由原先的絹本漸漸改用了紙本。絹本利于勾勒、渲染,而紙本較粗糙,筆墨易出現(xiàn)遲澀、松毛感,因此也就形成了元代繪畫“干筆皴擦”的筆墨特點。這點在山水畫上反映最為明顯,并對后世產生了較大的影響。

在“元四家”中,王蒙對明清兩代山水畫的影響僅次于黃公望,董其昌這樣評價王蒙:“王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君。” 王蒙作畫,一是好用蜷曲如蚯蚓的皴筆,以靈活多變和繁密而著稱,如這幅《東山草堂圖》;二是用“淡墨勾石骨,純以焦墨皴擦,使石中絕無余地,再加以破點,望之郁然深秀”,如《青卞隱居圖》《夏日山居圖》等。

《東山草堂圖》畫于元順帝至正三年,即王蒙四十歲以后所作。此時,王蒙已初具自家風貌,用筆切實穩(wěn)厚、靈活松快,極細微處,均無輕率之筆,其筆墨已有一種穩(wěn)重蒼郁的意象。此畫作隔水草堂,磊石重疊,秋林疏爽,高士閑居。圖中山石的形制皆偏于方。無論是松樹的勾、皴,柏樹的葉點,其它雜樹枝葉的雙勾,還是山石的皴線、苔點,都刻畫得極其密實、精細。全圖敷以淡赭色,而淡赭色與層層墨色生發(fā)后,使筆墨尤顯得蒼秀。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號