近現(xiàn)代著名教育家馬相伯書(shū)法

馬相伯是我國(guó)近現(xiàn)代著名的教育家。20世紀(jì)初,他所創(chuàng)辦的震旦學(xué)院以及隨后的復(fù)旦大學(xué),乃是我國(guó)最早的私立大學(xué)。而當(dāng)時(shí)北京的京師大學(xué)堂(北京大學(xué)前身)則為清政府的官辦大學(xué),這兩所大學(xué),一公一私,一北一南,揭開(kāi)了我國(guó)現(xiàn)代教育的序幕。

筆者曾在同道藝友王夢(mèng)石處見(jiàn)一馬相伯書(shū)寫(xiě)的條幅。這幀行楷書(shū)條幅,筆沉墨實(shí)、枯濕相間,整幅作品寫(xiě)得寬博秀逸、自然蘊(yùn)藉。上款題贈(zèng)的是“省三先生”,筆者查了一下,清末民初,字號(hào)“省三”的名人也不少,最著名的大概應(yīng)算是劉銘傳,他是一位淮軍名將,也是清末政府派往臺(tái)灣的第一任巡撫。但馬相伯先生書(shū)贈(zèng)的“省三”,顯然不應(yīng)是劉銘傳,而較有可能是當(dāng)年同為熱心教育事業(yè)的王豐鎬。王豐鎬是清末的一位洋務(wù)人才,曾辦過(guò)鐵路、煤礦,主管過(guò)洋務(wù)局、農(nóng)工商礦局等,并捐資辦學(xué),創(chuàng)辦了光華大學(xué)(即現(xiàn)東華大學(xué))。說(shuō)起來(lái)王豐鎬的捐資辦學(xué)義舉或許還是受到馬相伯先生的影響,因?yàn)樵缭谏鲜兰o(jì)之初,馬相伯就曾毀家助學(xué),將祖遺家產(chǎn)良田三千畝,上海英、法租界地基八處(時(shí)值銀十余萬(wàn)兩),全部捐獻(xiàn)給天主教江南司教收管,作為創(chuàng)辦“中西大學(xué)堂”的基金。

馬相伯出生于鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的1840年,5歲時(shí),入家鄉(xiāng)的私塾學(xué)習(xí)四書(shū)五經(jīng),并臨帖寫(xiě)字,直至12歲離開(kāi)家鄉(xiāng)丹陽(yáng)來(lái)到上海,進(jìn)入法國(guó)人教會(huì)辦的徐匯公學(xué)讀書(shū)。那時(shí)他對(duì)各種自然科學(xué)尤其是數(shù)學(xué)特別感興趣,23歲時(shí)進(jìn)入耶穌會(huì)。在耶穌會(huì)的幾年,他不僅學(xué)習(xí)了神學(xué)和經(jīng)院哲學(xué),還學(xué)習(xí)了中國(guó)文學(xué)和拉丁文學(xué)、天文學(xué)等。31歲時(shí),他經(jīng)過(guò)耶穌會(huì)通考,獲“特優(yōu)”證書(shū),成為中國(guó)第一位神學(xué)博士。

今天我們說(shuō)起馬相伯先生,總念念不忘他當(dāng)年創(chuàng)辦復(fù)旦大學(xué)之功。1902年,馬相伯創(chuàng)辦了震旦學(xué)院,就在震旦學(xué)院聲名鵲起后,法國(guó)天主教耶穌會(huì)的一些人漸漸露出覬覦之心,他們陰謀篡奪學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)權(quán),改變學(xué)校性質(zhì)。為此,馬相伯被迫解散學(xué)校,并請(qǐng)好友、時(shí)任兩江總督及南洋大臣的周馥支持,撥發(fā)一萬(wàn)兩銀子及吳淞官地七十畝為建新校地址,又在嚴(yán)復(fù)、薩鎮(zhèn)冰、袁觀瀾等一批學(xué)者的幫助下,于光緒三十一年(1905年)五月,又創(chuàng)辦了復(fù)旦公學(xué)(1917年更名為復(fù)旦大學(xué))。取名“復(fù)旦”者,既有隱含恢復(fù)震旦之情,又是取自我國(guó)古代的《卿云歌》中“日月光華,旦復(fù)旦兮”句。后來(lái)張壽鏞、王豐鎬先生創(chuàng)辦光華大學(xué)時(shí),也同樣借鑒了此句出典作為校名,兩所大學(xué)取名“復(fù)旦”“光華”,均寓含了發(fā)憤圖強(qiáng)、復(fù)興中華的強(qiáng)烈愿望。

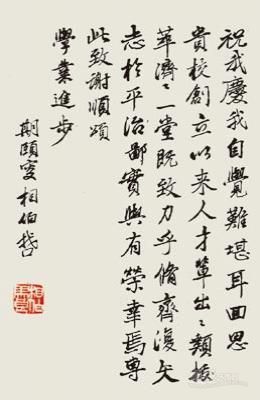

筆者曾在《復(fù)旦大學(xué)檔案館館藏名人手札選》一書(shū)中,開(kāi)卷首篇便讀到老校長(zhǎng)馬相伯的翰墨。這是1939年4月,復(fù)旦全體師生為老校長(zhǎng)的百齡壽誕而舉辦慶祝活動(dòng),老人獲悉后而書(shū)寫(xiě)的答謝辭(見(jiàn)下圖)。這通書(shū)札的落款是“期頤叟相伯啟”,盡管已是百歲高齡,盡管只是兩頁(yè)書(shū)札體,但老人卻是以稍帶行書(shū)筆意的楷體,寫(xiě)得一筆不茍!馬相伯先生過(guò)了百歲生日后,卒于11月4日,也就是說(shuō)距寫(xiě)這一幅書(shū)札僅半年左右的時(shí)間。然而即便為暮年之書(shū),雖有蒼古凝練之意,卻絲毫不見(jiàn)龍鐘顫巍之態(tài),而且其線條之工穩(wěn)、法度之森嚴(yán)簡(jiǎn)直無(wú)可挑剔,這實(shí)乃罕見(jiàn)其匹也。

曾見(jiàn)一幅馬相伯先生的楷書(shū)中堂,書(shū)奉“崖琴仁兄雅囑”,書(shū)寫(xiě)的是南朝齊王僧虔《筆意贊》中句:“剡紙易墨,心圓管直。漿濃色深,萬(wàn)毫齊力。先臨《告誓》,次寫(xiě)《黃庭》。骨豐肉潤(rùn),入妙通靈。努如直槊,勒為橫釘。虛轉(zhuǎn)妥帖,毆斗崢嶸。開(kāi)張鳳翼,聳擢芝英。粗不為重,細(xì)不為輕。纖微向背,毫發(fā)死生。工之未盡,已擅時(shí)名。”所述堪為馬相伯書(shū)藝之寫(xiě)照,如“骨豐肉潤(rùn),入妙通靈。努如直槊,勒為橫釘”一句,就比較準(zhǔn)確地反映了他書(shū)法的特點(diǎn)。筆者以為馬相伯的楷書(shū)得力于北魏,舒展挺拔,骨力不凡。而《張猛龍》的勁峭開(kāi)張、《張黑女》的靈秀內(nèi)斂,還有蘇東坡的豐腴跌宕、趙子昂的端莊流潤(rùn),似乎在他的書(shū)法中,或多或少都是有所顯露的。

在上海宋慶齡陵園的名人墓區(qū)中,馬相伯墓蓋上由顧廷龍先生題寫(xiě)篆書(shū)“愛(ài)國(guó)老人馬相伯先生墓”,高大的方柱式大理石上,鑲嵌著馬老百歲誕辰時(shí)的照片,寥寥四百余字的碑文,由上海歷史研究所湯之鈞先生撰寫(xiě)、書(shū)法家單曉天書(shū)錄,概括了馬相伯歷經(jīng)百年滄桑的風(fēng)雨人生。盡管墓區(qū)外車水馬龍,但陵園內(nèi)則寂然無(wú)聲,一代教育先驅(qū)、民族導(dǎo)師,曾經(jīng)叱咤風(fēng)云,領(lǐng)袖群倫,而如今又有幾人識(shí)得、幾人憑吊?自古圣賢皆寂寞,由此信然也。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)