陳寅恪致龍榆生的信函

張暉

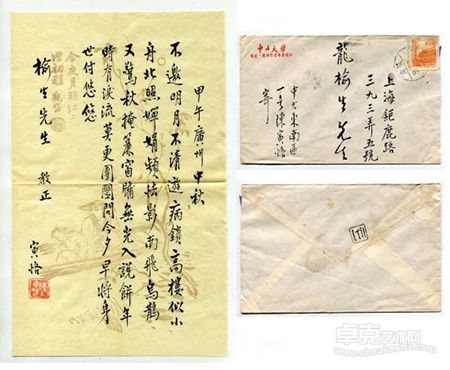

從去年開始,詞學大師龍榆生先生的子女開始全面清理家藏遺物,得近人書札若干,陸續整理,得陳寅恪致龍榆生的信函十三封,其中包括:附有詩箋之信札六封、未附詩箋之信札三封、僅有詩箋的信札四封。另有空白信封三個,零散詩箋三紙、便條一張。

佚詩新證

先說陳寅恪1958年的佚詩二首。

《戊戌六月廿九日聽南昌市京劇團李今芳演玉堂春戲題三絕句即希哂正》

竟如古調不多彈,聽唱蘇三亦大難。今夕得聞堪一笑,況同鄉里舊長干。

聲囀新鶯共出塵,縆云滴水想芳春。西江藝苑今誰勝,不是男兒是婦人。

此為“僅有詩箋的信札”之一。據郵戳,陳寅恪1958年10月29日從廣州寄出,11月1日寄至上海。詩題原作“三絕句”,但此處僅有兩首。惟是年龍榆生有《寅恪翁寄示聽贛劇二絕句,適于廣播中聞俞振飛、言慧珠歌游園驚夢,感成二章》(龍榆生《忍寒詩詞歌詞集》),可知龍榆生當時所見即僅有二詩,不存在遺失的情況。或許陳寅恪在當時寫有三首,但僅鈔示龍榆生兩首;或許陳寅恪原本就只寫有兩首,但在抄寫時不慎將詩題寫成三首;已不得而知。此詩詩題早為學界所知,惟視為佚詩,今重見天日,亦是幸事。

陳寅恪致龍榆生函多封,均為佚函。今存最早的一封應是上世紀50年代初所寫。榆生先生左右:

屢從冼玉清教授處得承近狀,慰甚念甚。嶺南大學文史之課,聽講者寥寥,想此種學問行將掃地盡矣。茲有懇者,嶺大國文系女學生林縵華近欲作一論文研究朱彊邨先生之學,弟于朱先生之學毫無所窺見,不敢妄談以誤后生。然當今之世,舍先生外亦無他人能深知者。故不揣冒昧,特為介紹,并附呈其所擬作論文目錄一紙,即求教正。若能詳加批示,尤所感幸。林生以后有所求教之處,似可由其逕函左右請益。想先生誨人不倦,且關涉朱先生,必不吝賜教也。令郎廈材想仍在清華肄業。耑此奉懇。敬叩

吟安!弟寅恪敬啟九月二十九日附論文題目一紙、舊作一首錄呈教正

《題雙照樓詩集》

阜昌天子頗能詩,集選中州未肯遺。阮瑀多才原不忝,褚淵遲死更堪悲。千秋讀史心難問,一局收枰勝屬誰。世變無窮東海涸,冤禽公案總傳疑。

據郵戳,此函1956年8月11日寄至上海。但這個郵戳日期與信末所署的9月29日明顯不符。可見函札與函套已經錯置。陳寅恪任教嶺南大學是從1949年1月19日開始到1952年嶺南大學在院系調整中被并入中山大學為止(蔣天樞《陳寅恪先生編年事輯》)。從“行將掃地盡矣”的口氣,可以推知此函應寫于1949年后;信的內容是介紹“嶺大國文系女學生林縵華”,而陳寅恪1951年已辭去國文系教職。綜合各種因素,這封信的寫作時間大約應是1950年9月29日。

這封信最為引人矚目的地方當屬所附的詩歌《題雙照樓詩集》。此詩已收入《陳寅恪詩集》(三聯書店2001年),題為《阜昌》。除詩題外,并無異文。《阜昌》一詩詩旨晦澀,從周一良先生下來,有不少解釋。胡文輝的箋釋折衷調和,最為允當。但若詩題改為《題雙照樓詩集》,則詩旨一下子就變得顯豁了。謝泳曾言,他所見某鈔本此詩詩題即作《題雙照樓集》(《陳寅恪詩箋釋》)。這封信更確鑿無疑地證明了此詩詩題的本來面目。龍榆生和汪精衛的關系人盡皆知,陳寅恪寄示此詩,顯然有其寓意,或是想聽聽龍榆生的想法。可惜龍氏的回信已不可得。

互詢互托

接下來要到1954年6月的某日(郵戳不清),陳寅恪曾寄一詩札。詩為《戲和榆生先生荔枝七絕即希教正》,已收入《陳寅恪詩集》。1954年10月6日又寄示《甲午廣州中秋》一詩,亦已收入《陳寅恪詩集》。至1955年年初,有一函答龍榆生詢問黃庭堅詞的典故。函曰:

榆生先生左右:

前日奉手教,敬悉一切。家中無書,近尤健忘。少游詞“倚樓聽徹單于弄”,又《景德傳燈錄》卷十四天皇道悟、崇信師弟語錄似皆可與山谷詞印證。尚希教正。一年來紛紛擾擾,一事無成。附呈小詩一首,藉博一笑。敬叩

撰安! 弟 寅恪敬上 一月十八日

據郵戳,此函當天寄出,1月23日寄至上海。當時龍榆生正在校勘《山谷詞》,故有此問。所詢應為黃庭堅《漁家傲》一詞。按《景德傳燈錄》卷十四有《荊州天皇道悟禪師法嗣》、《澧州龍潭崇信禪師》等條。此函后附一詩,題為《乙未中秋夕贈內》,也已收入《陳寅恪詩集》。

1955年6月26日,陳寅恪因撰寫《柳如是別傳》,奉函龍榆生,托其從沈曾植之子沈慈護那里尋找資料。

榆生先生左右:

手書及大作誦悉,敬佩。弟前聞沈乙廠丈有《皖黃夫人考》一文,此黃夫人乃劉繼佐《廣陽雜記》卷二所載黃鼎妻。錢牧齋《有學集》“六安黃夫人鄧氏詩”即此人。慈護兄儻能鈔示,則感激不盡也。拙作一首錄呈求教。敬請

撰安! 弟寅恪敬復 六月廿六日

據郵戳,此函6月27日寄出,6月30日寄至上海。所附詩題為《乙未陽歷元旦詩意有未盡復賦一律》,已收入《陳寅恪詩集》(第112頁),詩正文無異文,惟自注云“陳臥子宋尚木集中俱有秋潭曲一篇,考證河東君前期事跡之重要資料也”,與通行本稍異。

關于“黃夫人”事,陳寅恪在《柳如是別傳》中說:“《有學集詩注》玖《紅豆集》中有關牧齋復明活動,而最饒興趣者,莫如‘六安黃夫人鄧氏’七律一首。”具體考證,見《柳如是別傳》下冊,其文末云:“關于黃夫人事,據沈寐叟曾植文集稿本《投筆集跋》云:‘黃夫人見《廣陽雜記》,余別有考。’子培先生曾官安徽,其作此考,自是可能。今詢其家,遺稿中并無是篇,或已佚失耶?”可見龍榆生已完成陳寅恪所托之事。

1957年,陳寅恪又托龍榆生向沈尹默求字。

榆生先生左右:

兩奉來書,久稽裁答。甚歉甚歉。小詩一首,錄呈藉博一笑。茲有懇者,內子曉瑩欽仰沈尹默先生法書,欲求墨寶,為日已久。因恐沈先生不輕易為人作書,故未敢率而啟齒。先生便中能為代求,尤所感幸。內子昔年曾任教于北京女子文理學院,沈先生或能憶及也。專復,敬請

著安,并賀年釐

弟 寅恪 上 一月十七日

據郵戳,此函1957年1月20日寄到上海。后附《戲題余秋室繪河東君初訪半野堂小影》已收入《陳寅恪詩集》。隨后就是陳寅恪的謝函:

榆生先生左右:

數月前奉到沈先生墨寶,即寄上拙著《秦婦吟校箋》兩冊,一冊呈教,一冊請轉交沈先生,想已早達。弟自暑假后兩次患流感,內子亦病,雖疊奉來教,未能裁復。職是之故,尚希原宥。今日因多病,亦未能聽歌作詩,可謂無憀之極矣。匆復,敬請

教安! 弟 寅恪敬上 十月廿三日

此函作于1957年,據郵戳,1957年10月26日寄到上海。

此后便是1959年一函:

榆生先生左右:

賜詩誦悉。感佩感佩。弟年來幾無日不病,以致久疏箋候,諒能原宥也。令郎猛進,聞之欣慰。兩年前清華舊研究院湘人王君寄詩述往事,弟答以三絕句,茲鈔呈藉博一笑。

耑此,敬請

暑安! 弟 寅恪敬啟 八月四日

此函后附詩為《答王嘯蘇君》三絕句。三詩作于1957年,吳宓曾在日記中鈔錄一份,后蔣天樞《陳寅恪先生編年事輯》和《陳寅恪詩集》均據吳宓日記收入。與此函所附并無異文。

謙和致歉

1960年有函兩通,其一為詩札。據郵戳,1960年1月某日,陳寅恪寄《聽演桂劇改編桃花扇劇中香君沉江而死與孔氏原本異亦與京劇改本不同也》詩龍榆生,此詩作于1959年,已收入《陳寅恪詩集》。陳寅恪在詩后題:“敬希吟正,并頌春釐。榆生先生 寅恪”。其二云:

榆生先生左右:

近數月來,全家皆病,久疏箋候,致屢蒙關注,甚歉。尊恙痊愈,極慰。大作讀訖,語妙意深,欽服之至。惜弟病中未能奉和,尚希鑒諒是幸。近來無詩興,又忙于撰著論文,俟稍暇再錄寄拙作求教也。匆復,敬請

吟安! 弟 寅恪敬啟 九月廿九日

據郵戳,此函1960年10月2日寄到上海。陳寅恪所謂“大作”而又未能“奉和”者,是指龍榆生1960年所賦的《酷暑中憶嶺表舊游漫成三絕句寄陳寅恪教授》(已收入《忍寒詩詞歌詞集》)。

1961年陳寅恪有函云:

榆生先生左右:

老病經年,屢承賜教,未能奉復,歉疚奚如。十月廿四日手書敬悉,可賀可賀。往歲易五丈曾記光緒年間張廣雅秋日在武昌仿《擊缽吟》之戲,以龍山高會為題、油溝為韻,僅南皮及先君成詩。先君詩云:“科頭坐向青天笑,吹皺江流認作溝。”正可為先生今日道也。拙著《論再生緣》文乃禪家一重公案,留待他日參究。匆復,敬叩

撰安!弟 陳寅恪敬啟 十月三十日

此函1961年11月3日寄至上海,信中所說的當是龍榆生9月29日摘帽一事。至1963年,又有一函:

榆生先生左右:

弟自去秋折足以來,迄今未愈。內子則患高血壓及眼疾,小女亦患眼疾。故屢奉手教,未能裁復。愧甚愧甚。玉清教授尚在從化休養,并以附聞。專此奉復,敬請

教安!

寅恪 六三、十一月二十八日

據郵戳,此函1963年12月3日寄到上海。后附《癸卯正月十一日立春是夕公園有燈會感賦》詩已收入《陳寅恪詩集》第145頁,惟頷聯上句云“涉世久經錐刺舌”,《陳寅恪詩集》作“涉世久經刀刺舌”。

關于陳寅恪與龍榆生的交往,十多年前我曾撰有《陳寅恪與龍榆生的詩函往來》一文。當時看到的材料太少,文中有不少錯誤。茲整理羅列材料如上,并略加考述,或有助于知人論世。

◎張暉,中國社科院文學研究所副研究員

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號