安徽 馬起來

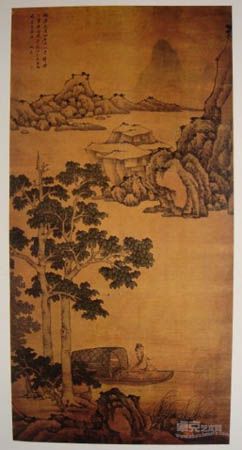

沈周《桐蔭樂志圖》軸 絹本 設色 縱137厘米 橫86厘米

“釣竿不是功名具,入手都將萬事輕。若使手閑心不及,五湖風月負虛名。”這是明代杰出山水畫家沈周在他創作的《桐蔭樂志圖》上的自題詩。詠物抒懷,詩情畫意,生動地表達了畫家清居閑適的生活情趣。

此圖描繪一位老者桐蔭泊船垂釣閑適生活情景。前景以濃墨粗筆繪出坡石與臨水并立的兩株梧桐大樹,水邊蒲草搖曳,蓬船泊岸,隱者垂釣,神態安然;中景湖面開闊平靜,湖心奇石高壘成山;遠處洲渚連綿,與淡抹遠山同沒于天際。樹木勾染兼施,頗見老辣,蒼勁多姿;山石結構嚴謹,顯得格外沉厚堅實,參天的梧桐,寬闊的水面,襯托出人物的高雅品格。全圖筆法精到,設色清麗,顯示出作者深厚的藝術修養和非凡的表現能力。人們常說,生活是藝術創作的源泉,沈周的山水畫多是描繪江南佳景勝跡,他善于運用傳統的筆墨技巧,表現現實的生活景物,意趣盎然。《桐蔭樂志圖》中的詩情、畫意,乃至哲理,都是耐人尋味的。

還有值得一提的是,在此畫左右裱邊有現代兩位書畫家、古字畫鑒定家謝稚柳、啟功的題跋,認為“有元人意,人物尚有南宋遺風,有明一代宗匠,此為獨步”。

沈周(1427-1509年),字啟南,號石田,晚年號白石翁,江蘇蘇州人。出身于書畫及收藏世家,山水師法元人,中年宗黃公望,晚年醉心吳鎮。早期畫小文秀,晚年變為闊大雄渾。《桐蔭樂志圖》屬沈周中年(53歲后)山水精品,名重于明代中葉畫壇。一般認為他是“吳門畫派”的創始人,與文徵明、唐寅、仇英合稱“明四家”。

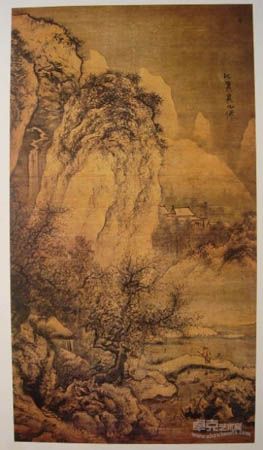

吳偉《踏雪尋梅圖》軸 絹本 設色 縱182厘米 橫101厘米

踏雪尋梅,是歷代文人畫家最喜選用的題材之一,如同“松風高士”、“驢背吟詩”、“濃陰獨釣”一樣,突出表現文人士大夫階層的閑情逸致。吳偉《踏雪尋梅圖》,畫學南宋馬遠、夏??的半角構景,結合三遠視覺法,巧妙地展示了山川重疊多變的地形和遼闊渺杳的空間。老筆紛披,率意放寫,在突現氣象凝寒野趣山水的同時,一位高士頭戴笠帽,身著紅衣,拽杖尋梅,幼童抱琴相隨。流露出畫家匆匆不耐人間喧囂、向往返璞歸真的逃逸心態。右上款署“江夏吳小仙”,一方印章模糊不辨。

吳偉(1459-1508年),字次翁、士英,號魯夫、小仙,江夏(今湖北武昌)人,幼年孤貧,流落常熟,被錢氏收養習畫。工人物、山水,后為宮廷作畫,任仁智殿待詔,明孝宗授以錦衣衛百戶,賜“畫狀元”印。早年作畫比較工細,中年后變為蒼勁豪放。潑墨淋漓,成為“江夏派”的創導者。《踏雪尋梅圖》屬吳偉晚年精品。

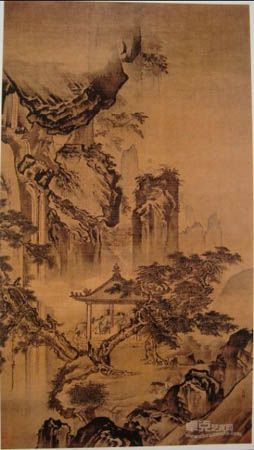

王諤《觀瀑圖》軸 絹本 設色 縱190厘米 橫106厘米

此圖造景險絕,氣韻奇古。描繪巨壑幽谷之間,峭壁林立,蒼松盤虬,亭閣臨淵而筑,隱者靜坐觀瀑。只見飛流自高聳的山巖間傾瀉而下,撞擊在巖壁巨石之上,激石飛濺,浪珠散玉,水沫似煙,虛無縹緲。作者著意以刻劃飛瀑的形、動、聲感為目的,借以撥動觀者的心弦,喚起人們對壯麗山河的無限熱愛。《觀瀑圖》表現了馬遠畫法的精髓,且又大膽取舍。畫面用筆雖粗,用心卻細,如人、鶴、樓閣、馬夫均以精心描繪,反映出王諤作畫的主要特征。右下角署“王諤”款,印文不清楚。

王諤,字廷直,浙江奉化人,生卒年不詳。善畫山水,也擅長人物,明孝宗弘治元年(1488年)以繪畫供事仁智殿,孝宗朱??樘愛好馬遠畫,曾贊王諤為當世馬遠。武宗朱厚照正德元年(1506年)時王諤任錦衣千戶,后以病乞歸,年至八十余歲。

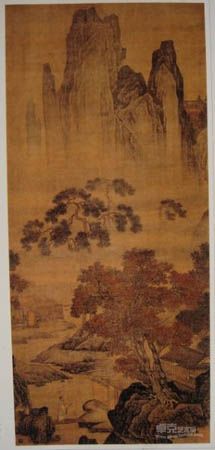

張路《賞月圖》軸 絹本 設色 縱147厘米 橫98厘米

圖繪深山荒野月圓之夜,一老者于山巖平臺上盤腿側坐,一手撐地,仰面而視,意態悠閑。面前放有花盆,身邊置一酒壇。平臺下曲徑處有仆童,身背竹簍,采花而歸。老者身后有一書童在鼓琴,有趣的是他并不在老者身旁,而是退到平臺下只露半截身影,似乎是怕琴聲過大影響老者賞月之情。左上款署“平山”,左右下角鈐鑒藏印三方。整體筆勢粗率,人物描繪精細,粗細精豪相匹無間,幽古美境,令人神往。

張路(1461-1538年,一作1464-1573年),是位才情奔放的畫家,字天馳,號平山,河南開封人。擅畫人物,師法吳偉,筆勢遒勁。山水兼學戴進,被認為“狂態”。也善畫花卉鳥獸,后世稱為“江夏派”。《賞月圖》是他的一幅代表作。

周臣《秋山紅葉圖》軸 絹本 設色 縱124厘米 橫55.5厘米

群山嵯峨,殿閣遙在天邊,山下蒼松婆娑于游云奔嵐之中,云海之下,崗巒溪洲,五色秋林,有茅亭柴扉隱建其間。屋中二人席地而坐,促膝談心。近景危巖巨大,上立紅楓二株,滿樹紅葉。溪上架橋,白衣老者拽杖而過,眼前屋中主人伏案假寐,點明醉秋主題。周臣畫分粗細二格,此為粗放一路。本圖未見款識。兩側綾邊有啟功、徐邦達題跋,定其為周臣之作。

周臣,生卒年不詳,活動于明成化、嘉靖年間,字舜卿,號東村,江蘇蘇州人,成就與戴進并肩。擅畫山水,兼工人物,唐寅、仇英曾向他學畫。后來唐寅以畫名世,或困于應酬,每請周臣代筆。

謝時臣《草堂清賞圖》軸 絹本 設色 縱114厘米 橫59.5厘米

此圖山巒繁復,層層堆高,升騰入云,筆法粗壯。樹石皆蓊郁有致,山間建房屋數間,屋內二人席地而坐,傾身交談,橋下溪水暢流,意出畫外。整個畫面,筆墨深沉靈動,構圖奇特,氣勢恢宏,場景壯觀。圖左下角自題“草堂清賞 吳門謝時臣寫”款。鈐印二方,印文不辨。

謝時臣(1487-1567后),字思忠,號樗仙,江蘇蘇州人,能詩善畫,山水法沈周,得其意而稍變。喜作巨幛大軸,頗得氣勢,是沈周、文徵明之后的吳派名家。

文嘉《松徑掃雪圖》軸 紙本 設色 縱138.5厘米 橫32厘米

這幅山水細長條幅,縱橫比例約為4.3比1,構圖有一定難度。圖繪雜松盤折,修竹成林,圍籬茅屋掩映松竹之間。只見柴扉洞開,主人執帚掃雪。近處危巒怪石,溪流奔涌。畫面清脫秀潤,于工穩中具簡逸之風,別有雅致。圖右上自題“掃雪開松徑,流泉過竹林。文嘉”。鈐“文嘉之印”印。

文嘉(1501-1583年),字休承,號文水,江蘇蘇州人,文徵明次子。繼承家學,工小楷,擅畫山水,精于鑒別古字畫。

項圣謨《楓林山居圖》軸 紙本 設色 縱71.5厘米 橫37厘米

一幅好的山水畫,不會僅僅是自然美的冷漠錄像,而必然是融匯著畫家的情感和寄托,這在明代畫家項圣謨的《楓林山居圖》中體現得頗為鮮明。此圖早年為清宮藏品,畫幅上方有乾隆御題詩一首,鈐乾隆七璽印。

項圣謨(1597-1658年),初字逸,后字孔彰,號易庵、胥山樵,還有多個別號,如松濤散仙,蓮塘居士等,秀水(今浙江嘉興)人,明代著名收藏家、鑒賞家和書畫家項元汴之孫。他擅畫山水,兼工花卉、人物和禽鳥,筆意淳雅,設色鮮明,獨具一格。《楓林山居圖》以紅色為基調,襯以青松,遠山染以淡綠,白墻灰瓦之屋,掩映于紅葉綠樹叢中。院落,英姿勃發的芭蕉、生機盎然的翠竹,巨峰當面,青山如洗,絢麗多彩的醉人秋色,使人眼花繚亂、應接不暇。野香沁心,安寧幽靜,給人以一種空靈閑適之感,實在是令人尋味無窮。畫幅中部石壁上款置10個小字“壬申四月八日畫。項圣謨”。鈐“逸”印。“壬申”為明崇禎五年,即公元1632年,作者時年36歲。

惲向《仿王維鐘聲圖》軸 紙本 墨筆 縱153厘米 橫51.5厘米

畫上方有作者兩處題記。一是“此王維鐘聲圖也,繁雜細凈,相傳有其稿本而未見真。予坐雨虎丘,聊摹其意,亦如畫圖之意云耳。畫意云何?知天下之大勢然。……筆墨主張,豈在紙上索摸。因愛三百年舊紙,為書文字語于端,并發文人一笑。癸巳春日香山惲向書”。鈐“惲本初”、“道生”二印。又題“念無有解此者,綠雪父臺先生問我筆墨,因即以此歸之。治弟本初再記”。鈐同上二印。由“癸巳”知此畫作于清順治十年(1653年),是畫家去世前兩年所繪,晚年作品,比較珍貴。

惲向(1586-1655年),原名本初,后改名向。字道生,號香山,江蘇常州人。好詩文,善山水,早年學宋人董源、巨然,氣力沉厚。晚年惜墨如金,意在倪云林、黃公望之間。因往來齊魯間最久,嘗登泰岳,得山水雄渾之氣,自成一派。如麗山嘉樹《仿王維鐘聲圖》,密中有疏,疏中有密,懸筆中鋒,縱橫淋漓,頗為精辟。

陳洪綬《梅花書屋圖》軸 絹本 設色 縱126.5厘米 橫50厘米

圖繪平遠、深遠相結合,丘陵綿疊,梅花滿山,云霞飄散,溪流泉涌。山腳開闊地帶紅梅綠松相依成林。青松,高大挺直,干形飽滿,品格高古;梅花,齊枝異態,非常壯觀,頗為迷人。中國山水畫離不開樹木,因為它與山石一樣,具有同等重要的地位,設景優美的《梅花書屋圖》,樹木起著重要作用。茅亭書舍隱落其間,屋主到院中恭迎拽杖而來的客人,設境造景優雅豐美,筆墨細膩秀潤,極富裝飾意味和個性面貌。評論者認為《梅花書屋圖》具備了四大美學品格,即:構圖的寓意之美,筆法的韻味之美,造型的夸張之美和設色的古雅之美。

陳洪綬尤工人物,是明末具有獨創風格的人物畫家。如所繪《屈子行吟圖》,著意傳神,狀貌服飾,是自清代以來兩個世紀中屈原畫像最冠絕當世的珍品。魯迅曾贊譽“老蓮的畫,一代絕作”。

陳洪綬(1598-1652年),字章侯,號老蓮,晚年號悔遲,浙江諸暨人,其繪畫藝術,能汲取前人優良傳統技法,加以新意,形成了自己的獨特風格。所作花鳥、山水,構圖新奇,色彩濃麗,富于裝飾情趣,如這幅《梅花書屋圖》軸。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號