張德寧

張大千21歲時(shí)在上海收藏家狄平子家見到王蒙的真跡,便被王蒙那沉雄蒼厚的筆墨、幾近龍脈起伏的山勢(shì)深深吸引。及至后來見到王蒙的《林泉清集圖》,不禁為之癡迷,迫不及待地借來臨摹了兩本。張大千自謂“胸中有王蒙”。據(jù)大千在1946年夏的臨本上所題:“此圖為王煙客所藏,董玄宰題云:‘當(dāng)在青卞隱居之上。’……己巳歲(1929年)夏歸張漢卿。山樵為文敏(趙孟頫)之甥(注:王蒙應(yīng)是趙孟頫的外孫,而非外甥),故能酷似其舅,細(xì)觀用筆,全學(xué)王右丞。若不遠(yuǎn)師古人,曷能近似文敏也!”但張學(xué)良所藏的《林泉清集圖》至今已不知下落,現(xiàn)在我們所引用的圖片,恐怕最早的還是1936年日本興文社的珂羅版《支那南畫大成附續(xù)集》第九卷中所刊。圖上沒有宮廷內(nèi)府的收藏章,似乎一直在民間流傳,這對(duì)于如此重要的一幅畫,倒也頗為難解。

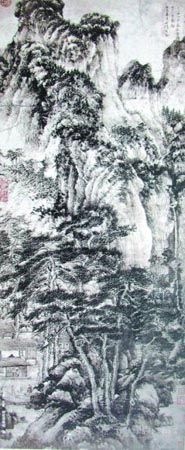

據(jù)畫上王蒙自題:“林泉清集。至正廿七年暮春,黃鶴山人王子蒙為士文畫于吳門兵舍”。那么應(yīng)該是晚《青卞隱居圖》一年之作。依現(xiàn)在我們所能見到的王蒙真跡,這兩幅作品加上《夏日山居圖》,應(yīng)該是王蒙后期筆墨、章法最為成熟的三件水墨作品。

畫面是典型的王蒙的“長(zhǎng)松高嶺”式布局,下面七棵高大的松樹幾乎遮去了半張畫面,溪畔土坡上有茅屋四間,屋前有三士人相集,飲酒賦詩,旁有一鶴起舞,二侍童行走于側(cè);一士人在屋內(nèi)伏案讀書,還有一士人坐于松下溪畔;而后屋則坐一婦人,一婢侍旁,九個(gè)人各事其事;畫面上部是高山峻嶺,盤桓曲折,一泉于危巖間奔突,而后如一條白練瀉下,人與自然是如此的融洽和諧。

此圖充分地展現(xiàn)了王蒙的繪畫個(gè)性。與元四家的其他三人相比,人皆謂王蒙是以“繁”、“密”為特點(diǎn)。依我的體會(huì),在“尚意”的文人畫家中,在“文人氣質(zhì)”和“畫家氣質(zhì)”兩者中,王蒙似乎更偏重于“畫家氣質(zhì)”,更追求技術(shù)上和構(gòu)成上的完美。你看畫中的九個(gè)人,雖小不盈寸,但冠冕發(fā)式,五官俱全,坐立行走,各有姿態(tài);看松樹,樹皮如龍鱗,枝干穿插,針葉茂密,看房舍,屋頂上茅草層層疊加,窗、布幔、扶手、臺(tái)階,無不精細(xì);山石以解索皴勾畫出結(jié)構(gòu)層次,又以焦墨皴擦彰顯草木之郁茂。懸泉下的叢樹,在一棵點(diǎn)葉樹旁,又刻意畫了一棵勾葉樹。我們縱觀王蒙一生山水畫作品中的人物,雖然有時(shí)在圖中也僅是點(diǎn)綴,但仍可看出王蒙總是努力于深入刻畫,以顯現(xiàn)不同人物的性別、年齡甚至表情、動(dòng)態(tài)。比較其他三位畫家:倪云林畫中從不見人,吳鎮(zhèn)與黃公望畫中偶爾見人,也大多畫得非常簡(jiǎn)約。這讓我感悟到:原來“文人畫”是可以有多種表現(xiàn)形法的,不必拘泥于一格。

王蒙的畫,墨色層次極豐富。今人臨摹王蒙的畫,如果依照習(xí)慣畫法由淡而濃,層層疊加,則往往畫了幾個(gè)層次,就覺得濃墨結(jié)塊,加不上去了。依我的體會(huì),在用淡墨勾廓后,就直接以較濃的中間墨色勾、皴,然后筆上略蘸清水調(diào)和后向淡處勾、皴,再在筆上略蘸濃墨向深處勾、皴,最后用濃墨、焦墨勾、皴、擦。有兩到三次疊加足矣。

而王蒙晚年的水墨作品多用濃墨擦筆,表現(xiàn)出林木之茂密蒼茫,這幾乎成了王蒙的一大特色。如果說宋畫用雙勾畫葉是寫實(shí)的手法,那么王蒙用擦筆表現(xiàn)樹叢則是寫意的手法。但是,從遠(yuǎn)處看山,豈能看清片片樹葉?而只能看到如王蒙所畫的茂密蒼茫的一片,所以我覺得王蒙的畫似乎更接近于真實(shí)。宋畫寫實(shí)的具象,進(jìn)到元代的王蒙時(shí)期,開始有了寫意的抽象的萌芽,然而這只是一種中國(guó)式的抽象,說到底只是提煉和簡(jiǎn)化。

王蒙畫山石,用轉(zhuǎn)折的勾筆畫出山石的結(jié)構(gòu),用墨色的濃淡顯示向背,而在受光面留白。這與西洋畫的素描異曲而同工。這顯示了王蒙具備非常深的寫實(shí)功力。在他身上兼具了宋代職業(yè)畫家的高超技能和元代文人畫家的筆墨情趣,這給我一個(gè)啟發(fā):凡是前人優(yōu)秀的傳統(tǒng),我們都應(yīng)該努力繼承,不斷地融合、磨練,從而創(chuàng)造出適合于新時(shí)代的新的繪畫形式。王蒙在當(dāng)時(shí)也就是這么做的。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)