翡翠的蟒

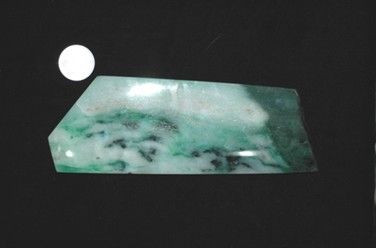

“蟒”是描述翡翠原料的術語,是指翡翠中的綠色條帶在風化殼的表現(xiàn)形態(tài)。一般呈凸起的曲折細脈狀分布在風化殼表面,猶如一條蟒蛇盤卷,是判斷有無顏色及顏色分布狀態(tài)的—種依據(jù)。翡翠的成巖成礦有著不同的世代,形成了結構、成分上的差異,這就導致了硬度不同,在風化過程中產(chǎn)生差異風化。因此,翡翠的蟒帶有兩種,一種是對應結構變化的“種蟒”,另一種是對應顏色變化的“色蟒”。

種蟒

翡翠質地中最細膩、最致密的種分就是玻璃種,依次是冰種和糯化種。在翡翠原石的表面,種分越好的區(qū)域質地也就越好。所以好質地(好種分)的地方的抗風化能力強,同樣的外界條件下,其余部分被風化得下凹,而好質地(好種分)部位倒顯得凸出來,成為“種蟒”。用手觸摸翡翠原石外皮,“種蟒”會明顯得呈條帶狀凸起,并有一定的走向。

色蟒

翡翠的綠色條帶多是成巖期后改造的結果,成巖期后改造首先是在應力作用下硬玉巖塑性變形、破裂,而后含致色離子的熱液侵入,進行離子交代,形成綠色條帶。所以說有色條帶多是變形破裂帶,而這一破裂帶又繼續(xù)在應力和熱液作用下發(fā)生了揉皺和重結晶,形成了一條結構致密的彎曲翡翠色帶,反映在風化殼上。一般細粒致密結構比粗粒疏松結構抗風化能力強,綠色部分比無色部分抗風化能力強,所以與無色、淺色粗粒疏松結構的基底相比是細粒結構的綠色部分凸出來,形成“色蟒”。還有一種情況,翡翠顏色集中的帶狀區(qū)域可能含有一定閃石或綠輝石,這兩種礦物的抗風化能力均弱于無色的硬玉,因此有顏色的帶狀區(qū)域反而凹陷下去。“色蟒”一般平行綠色的走向,綠的走向或稱綠的形狀,大多為原生裂隙中充填了富含鉻離子的物質而致色。蟒帶的形態(tài)、顏色、走向、傾向是判斷翡翠綠色變化的重要標志。

翡翠的癬

“癬”是指在翡翠原料皮殼表面上出現(xiàn)大小不同、形狀各異,以斑塊狀和條帶狀出現(xiàn)最多,呈黑色、深綠色或灰色的印記。是一種與翡翠綠色有關聯(lián)的表現(xiàn)特征,是鉻離子的提供者,即在翡翠成巖初期,由癬內(nèi)釋放出將翡翠致綠色的鉻離子,在適當?shù)臈l件下進入礦物晶格致色,因此行話稱“癬吃綠”或“綠隨黑走”。癬與綠關系密切,但有癬不一定有綠,有綠不一定有癬,要看癬的生成環(huán)境與時間,以及癬內(nèi)是否有鉻離子的存在等因素。故民間又有“活癬”與“死癬”之說。在生成翡翠的過程中及以后的多次地質運動、多次熱液活動中,有鉻離子釋放的地質環(huán)境,可使翡翠致綠。這時不一定有癬,癬與綠關系不大。若癬與翡翠共生,有利于鉻離子釋放的地質條件、熱液活動,癬內(nèi)的鉻不斷釋放致色離子,當?shù)刭|環(huán)境的改變不利于鉻離子釋放致色時,終止致色,就會產(chǎn)生黑隨綠走的現(xiàn)象,稱“活癬”。生成翡翠以后,產(chǎn)生的“癬”,沒有鉻離子釋放的地質條件產(chǎn)生的癬稱死“癬”。“活癬”顏色鮮艷亮麗,“死癬”顏色黯淡發(fā)黑。根據(jù)翡翠原料上的綠與癬,小構造與瘤,翡翠礦物與癬的穿插關系,可準確判斷“活癬”與“死癬”。癬與綠之間的關系可分為三種,1、癬與綠相互包容不易分離,2、癬與綠逐步過渡或界域分明,3、綠與癬相隔一段距離、各方單獨存在。有時癬旁有“松花”顯示,這指示其內(nèi)有綠,但其內(nèi)綠有多少、形狀實無法判斷。因此行內(nèi)說看翡翠原石需要三分眼力,更要七分運氣。癬的主要礦物成分是堿性角閃石,通常呈柱狀、纖維狀集合體,呈靛藍色、藍黑色,往往圍繞輝石、尤其對硬玉呈邊緣交代或完全交代,與皮殼周圍的物質有明顯的顏色變化。如果在一個面上出現(xiàn)有大量的片狀癬,而另一個面上有大量的點狀癬,那么內(nèi)部可能含有太多的陽起石等產(chǎn)生癬的礦物;如果有一些癬僅僅在一個面上有表現(xiàn),而且都是片狀癬就有可能僅僅在表面有—點“臟”,不會產(chǎn)生很大影響;如果在二個面甚至三個面上有癬時,有可能內(nèi)部很“臟”。

翡翠地子

“地”的含義是翡翠的綠色部分及綠色以外部分的干凈程度與水(透明度)和色彩之間的協(xié)調程度,以及“種”、“水”、“色”之間相互映襯的關系。民間稱“地”為“地張”或“底障”等。翠與翠外部分要協(xié)調,若翠很好,但翠外部分水差雜質臟色多,稱“色好地差”。翠的“水”與“種”要協(xié)調,如“種”老色很好,水又好,雜質臟色少,相互襯托,強烈映襯出翡翠的清麗、潤亮及價值來。“地”的結構應細膩,色調應均勻,雜質臟色少,有一定的透明度,互相照應方能稱“地”好。好的“地”有蛋清地等;不好的“地”有石灰地,狗屎地等。水不好的翡翠稱“地干”或“底干”。

翡翠的棉

白棉是指翡翠內(nèi)部的“絮狀物”,是透明或半透明的翡翠通過側光或底光的照射,在翡翠內(nèi)部出現(xiàn)一些棉絮狀物質的現(xiàn)象,也稱為“綿”。“絮狀物”多半是由于翡翠中硬玉礦物的顆粒間隙、裂隙和雜質包裹體對光線的反光引起,也稱為“粒間光學效應”,這些包裹體由斑塊狀、條帶狀、絲狀、波紋狀的半透明、微透明的白色礦物及一些氣液態(tài)包體組成。翡翠中硬玉等礦物主要呈短柱狀的形狀,大多數(shù)“絮狀物”呈長條狀,有的還可以顯示組分礦物的輪廓,棉絮相互交織在一起;而一些仿翡翠制品,如由鈉長石組成的水沫子或石英顆粒組成的石英巖玉組成礦物都是等徑粒狀的,所觀察到的“絮狀物”也顯示的是等徑粒狀特征;岫玉的棉絮則為團塊狀。翡翠內(nèi)的雜質物,嚴重影響翡翠的質量與美觀。它的存在將大大影響翡翠的價格。還有綠色之間的白棉,也可能是硬玉本身,這屬于綠色分布不均勻而造成的。

翡翠的綹

也稱綹裂,裂開的稱裂,復合或充填了物質的稱絡。綹裂分為原生綹裂,即與原石同時生成。后期綹裂,即成巖后生成的。原生綹裂有些已被后期熱液活動修復,或在后期的動力地質作用下受擠壓而愈合,所以翡翠大多數(shù)的綹內(nèi)充填了后期形成的礦物,尤其是碎屑物質。后期綹裂大多肉眼明顯可見,行話稱之為“筋”,也許筋這個字聽起來比綹的感覺好些,不是那么像缺點吧,所以“筋”在行業(yè)中的使用頻率高過了綹。綹對翡翠原石的整體性破壞很大,行話中綹可分大綹、小綹、井字綹、細綹等。有些綹裂會把綠色條帶切斷,錯位。有些綠色條帶本身就是綹裂,后被綠色充填了的。要根據(jù)綹裂的分布估價。

翡翠翠性

“翠性”多出現(xiàn)在粒狀纖維交織結構中,在白色團塊狀的“石花”或“石腦”附近較易觀察。礦物顆粒越粗大“翠性”越明顯,顆粒細膩越不易觀察。顆粒較粗的拋光良好的翡翠表面常出現(xiàn)“微波紋”。這種微波紋是由于柱狀、粒狀具定向分布的翡翠組分礦物顆粒間硬度差異所造成的,是翡翠內(nèi)部結構的外在體現(xiàn)。

在陽光或燈光下,借助反射光在翡翠的表面尋找“翠性”以及“微波紋”;在透射光下注意觀察翡翠特有的柱粒狀變晶結構。

翡翠的“翠性”是判別翡翠真假的重要標志之一。那何為翡翠的“翠性”呢?一般認為,翡翠的“翠性”應當是指翡翠中主要組分礦物硬玉的顆粒大小和相互組合關系在肉眼觀察下的直觀表現(xiàn)形式。通俗地解釋,翡翠的“翠性”是指在翡翠表面可以直接觀察到的翡翠組分礦物的晶面閃光或解理面的反光,俗稱“蒼蠅翅”。“蒼蠅翅”僅僅是翡翠“翠性”的一種表現(xiàn)形式,隨著對翡翠觀察角度的不同,翡翠“翠性”的表現(xiàn)形式也不同。

蒼蠅翅基本反映了柱狀硬玉礦物的大小和相互組合關系。由于翡翠中各硬玉礦物的大小與取向不同,在光照下轉動翡翠,不同部位的“蒼蠅翅”會出現(xiàn)大小不同的閃光,此起彼伏,特征明顯。但是,“蒼蠅翅”并非所有的翡翠中都會出現(xiàn),其主要在粗糙的翡翠平面或拋光不完整的平面上表現(xiàn)明顯;而在拋光完好的平面、尤其是弧面表面上并不一定能表現(xiàn)出來。

進行翡翠“翠性”的觀察是在日常翡翠貿(mào)易過程中鑒別翡翠的重要手段之一。觀察的技巧在于:在翡翠相對粗糙的表面注意觀察翡翠的“蒼蠅翅”;在拋光較好的平面上通過表面反光注意觀察桔皮效應;在透射光下或側光照射下主要觀察翡翠內(nèi)部的“絮狀物”特征。通過綜合觀察分析,就可以比較全面地了解翡翠的“翠性”特征,從而鑒別翡翠與其它相似玉石了。

場口與皮

緬甸翡翠原生礦床主要分布在3大地區(qū),即雷打場區(qū)和龍肯場區(qū)的西部和北部。次生礦床主要為次生砂礦床,分為沿霧露河河床的河漫灘沉積翡翠砂礦和遠離河床的高地礫石層翡翠砂礦。河漫灘沉積翡翠砂礦主要分布在霧露河主河道的兩側,在帕敢場區(qū)最為發(fā)育,翡翠質量較高。

場口就是翡翠的產(chǎn)地。緬甸翡翠產(chǎn)地也稱礦區(qū)或場區(qū),共分六個場區(qū),每個場區(qū)又分許多場口。各個場區(qū)所產(chǎn)翡翠的外觀、質量、顏色都有各自的特點,而這些特點就能夠充分地表現(xiàn)在翡翠原石的皮殼上,因此根據(jù)場區(qū)場口所產(chǎn)翡翠的特殊性,判斷翡翠的價值,是業(yè)內(nèi)評估原石時常用的最重要手段。具體場口的內(nèi)容見第五編。

由此可見,翡翠皮殼在鑒別原石真?zhèn)巍⒃u估賭石價值等方面的作用是巨大的。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號