黃丹麾

水墨畫作為一門古老的藝術(shù)可謂歷史悠久,源遠(yuǎn)流長(zhǎng),它以獨(dú)特的美學(xué)意境和藝術(shù)形式自成體系,別具一格。但是進(jìn)入明代以來,隨著中西藝術(shù)的碰撞、對(duì)接與互融,中國(guó)水墨畫的現(xiàn)代化或曰現(xiàn)代性問題日益被提到日程上來。康有為、陳獨(dú)秀首先開啟了中國(guó)畫現(xiàn)代化的帷幕。其后,以“二高一陳”為代表的嶺南畫派主張用西方繪畫和日本繪畫的色彩、技法來彌補(bǔ)傳統(tǒng)中國(guó)畫中的水墨畫法,提出了“折衷中外、融合古今”的口號(hào);接著徐悲鴻主張“以西潤(rùn)中”,力圖將西方寫實(shí)主義改造中國(guó)畫;林風(fēng)眠則要調(diào)和中西,倡導(dǎo)“介紹西洋藝術(shù),整理中國(guó)藝術(shù),調(diào)和中西藝術(shù),創(chuàng)造時(shí)代藝術(shù)。”。如果說徐悲鴻以寫實(shí)主義改良中國(guó)畫是以西潤(rùn)中或中學(xué)為體,西學(xué)為用,那么林風(fēng)眠則要打通中西,實(shí)現(xiàn)中西的完全互融與合璧。劉海粟、張大千的潑彩藝術(shù)則注意主觀內(nèi)在的表現(xiàn),講究新奇的構(gòu)圖、雄健縱橫的用筆和大膽潑辣的色彩,使作品具有令人耳目一新的效果。

新中國(guó)成立后,中國(guó)畫如何解決舊的藝術(shù)形式與新內(nèi)容的矛盾,如何批判地繼承遺產(chǎn)、推陳出新等一系列問題又一次擺在中國(guó)畫家面前。50年代中期,中國(guó)畫界曾圍繞著中國(guó)畫的繼承傳統(tǒng)與革新創(chuàng)造展開了熱烈的討論。“85"新潮美術(shù)”時(shí)期,李小山提出的“中國(guó)畫窮途末路”論在國(guó)畫界掀起了軒然大波,隨即“實(shí)驗(yàn)水墨”(“現(xiàn)代水墨”)出臺(tái),80年代末“新文人畫”又異軍突起,時(shí)至今日中國(guó)畫的現(xiàn)代性仍是一個(gè)未完成的課題,而鄭忠無疑是這一領(lǐng)域的又一位探索者。

鄭忠的“后抽象”水墨就是在前人探索中國(guó)畫的現(xiàn)代性路徑基礎(chǔ)上,立足于中國(guó)美學(xué)精神和中國(guó)筆墨形式,結(jié)合版畫等多種現(xiàn)代藝術(shù)形式,對(duì)傳統(tǒng)中國(guó)畫進(jìn)行了大膽地革新與改造,使之具有新的意趣與境界。這種革新主要體現(xiàn)在如下五個(gè)方面:

其一,以幻化的筆墨與色彩來營(yíng)造虛擬的抽象視覺形象體系。鄭忠的后抽象水墨將西方那種冷抽象(幾何抽象)繪畫風(fēng)格或熱抽象(抒情抽象、色彩抽象)藝術(shù)范式與中國(guó)傳統(tǒng)文人大寫意畫的意象建構(gòu)有機(jī)嫁接,創(chuàng)造出一種既區(qū)別于“不似之似”“如羚羊掛角無跡可尋”般的中國(guó)美學(xué)精神,又有別于西方抽象主義的一種后現(xiàn)代語境下的詩(shī)化境界,具有濃郁的后現(xiàn)代詩(shī)學(xué)表征,如含混、模糊、反諷、戲謔等圖像意義。

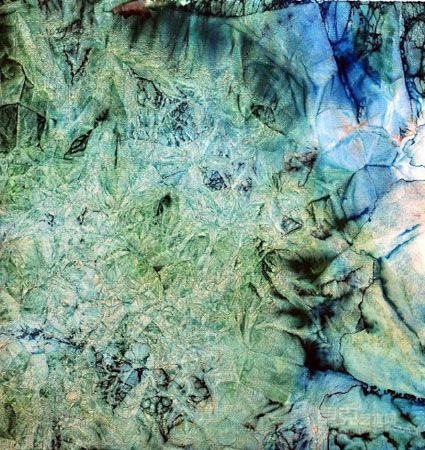

其二,鄭忠的后水墨抽象吸收了西畫中的光影變化與版畫中的肌理感與印痕感,將潑墨與潑彩予以交會(huì),暈染、滲化成視覺空間符號(hào)與精神空間體系,建構(gòu)出看似“無目的而又合乎目的性”的理性哲思。

其三,與80年代出現(xiàn)的“實(shí)驗(yàn)水墨”“抽象水墨”或“現(xiàn)代水墨”相比,鄭忠先生摒棄了“西方藝術(shù)中心論”,不再迷信、盲從西方的藝術(shù)話語,而是以東方藝術(shù)精神為核心,于中西藝術(shù)的交匯點(diǎn)上尋找突破口,他不是一味追求理性或邏輯,而是具有蘇軾所說的“意造無法”“無意于佳乃佳”的偶然美學(xué)效果,這種效果是一種不受一切藝術(shù)程式羈絆與束縛的“無法之法”,是一種“意趣天成”的詩(shī)性的自然流露。

其四,這種既具有理性邏輯又超越理性思維的藝術(shù)精神可以概括為“詩(shī)性邏輯”,這種藝術(shù)邏輯就是反對(duì)理性的過度介入,主張將直覺、悟性和靈感引入藝術(shù)創(chuàng)作之中,一方面弱化了邏輯與概念以抗拒傳統(tǒng)水墨的“千人一面”,另一方面又強(qiáng)化情感、意趣以擴(kuò)張水墨藝術(shù)的想象力與感召力,在這一減一增的張力運(yùn)動(dòng)中,理性讓位于感性,邏輯讓位于迷狂,進(jìn)而形成“境生象外”“得意忘形”“遷想妙得”和“氣韻生動(dòng)”的最高藝術(shù)境界。

其五,鄭忠的后抽象水墨將水與墨、墨與色、理與法、似與真、簡(jiǎn)與繁、形與意、風(fēng)與神、物與境有機(jī)同構(gòu),追求天人合一、心物兩忘、神形統(tǒng)一的超凡脫俗之格調(diào),在此簡(jiǎn)到極處即是繁,不著一字盡得風(fēng)流。此時(shí),潑彩與潑墨、滯澀與流暢、渾厚與升騰、奔放與工致、邈遠(yuǎn)與深邃、濃烈與輕盈、開合與聚散、斑駁與瑰麗、豐盈與空靈、線性與體塊、結(jié)構(gòu)與空間等既對(duì)立又統(tǒng)一的多元因素?zé)o不相輔相成、合而為一。

鄭忠的后抽象水墨不是空穴來風(fēng),而是有著很厚的生活底蘊(yùn)。他曾是一名海軍,作為南海艦隊(duì)的一名潛水員,他的特殊職業(yè)使他有機(jī)會(huì)近距離地接觸大海,大海的浩瀚飄渺、洶涌澎湃和海底世界的璀璨多姿、瞬息萬變、五光十色、奇妙無比使他深刻地感悟出人生的真諦和藝術(shù)的本質(zhì)。從海軍復(fù)員以后,他先后于南通大學(xué)美術(shù)學(xué)院、中央美院深造,起初他專攻版畫并取得優(yōu)異成績(jī),后來又轉(zhuǎn)向水墨畫創(chuàng)作,同樣做得風(fēng)生水起。這種獨(dú)特的生活經(jīng)歷與藝術(shù)生涯為他進(jìn)行后抽象水墨藝術(shù)創(chuàng)作提供了頗具個(gè)性結(jié)構(gòu)與獨(dú)立人格的藝術(shù)靈感。鄭忠在本質(zhì)上是一個(gè)行吟的詩(shī)人,他用這樣的詩(shī)句描繪自己的創(chuàng)作狀態(tài):“在白晝的山陰道上,光影與風(fēng)聲共舞,時(shí)間在空間漫步,水韻在宇內(nèi)彌散,就好像荷馬的詩(shī)篇,輕輕地來……輕輕地去……我的心靈像是一個(gè)難以名狀的樂器,被無形的手指輕彈!時(shí)而滔滔汨汨,時(shí)而低吟淺唱,時(shí)而澎湃激越一瀉千里,時(shí)而輕攏復(fù)挑九曲十八澗,如影隨行暗唱天光振顫,共渡弱水三千!遠(yuǎn)處傳來空谷之音,一曲神秘的歌謠,掠過星星點(diǎn)點(diǎn)的圣光,掠過水墨的漣漪,掠過海洋、島嶼、峽谷、河床、沙灘……云青青兮欲雨,水淡淡兮生煙……天際處、征程上……飄過一騎征夫的信天游!”

“何必絲與竹,山水有清音。”鄭忠的后水墨抽象藝術(shù)作品《谷音系列》以詩(shī)化的語言演繹著山谷中的天籟之音和心靈樂章,經(jīng)過主體精神升華后的海洋、島嶼、峽谷、河床、沙灘……看似空然,實(shí)有神韻,正可謂“大音希聲”、“大象無形”。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)