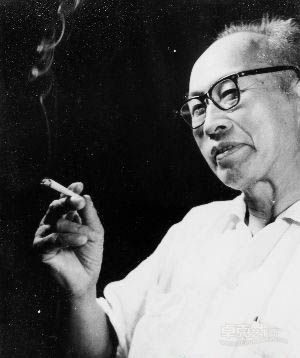

黎雄才歷史照片

《百年雄才紀念黎雄才先生誕辰一百周年系列展覽》繼2011年4月在廣州成功地舉辦以后,現應中國美術館邀請于2012年8月12日移至北京展出,展出時間為8天,其中包含黎雄才先生自上世紀30年代至晚年不同時期的中國畫寫生、素描、手卷以及創作約400件。其中,黎雄才家屬捐贈給中國美術館的《武漢防汛圖》手稿與國畫原作也同場展出。中國美協副主席、廣東省美協主席許欽松接受本報采訪時稱,黎雄才的新國畫是20世紀中國美術史的重要一筆,同時,他的“藝術為人民、藝術為社會”的藝術思想和淡泊名利的為人更是向后人樹立了偉大的豐碑。

經典之作珠聯璧合

此項展覽是我省首次在首都展示黎雄才先生的重要文獻,是推介嶺南名家的重要舉措。中國美協副主席、廣東省美協主席許欽松認為,長期以來,全國的理論界對嶺南畫派的評價都不全面,甚至存在誤讀,“我們要認真梳理、研究和推廣,提升大家的認識。據我了解,黎雄才先生在世時,還沒有舉辦過全面的展覽,這次比較完整的展覽,是美術界一大盛事。”

經典之作也實現了珠聯璧合。1956年,黎雄才創作的“武漢防汛圖”被美術界譽為“抗洪史詩”,也是廣東美協評出的美術50年經典之一,由中國美術館收藏,時隔大半個世紀,黎雄才家屬把36件當年黎老創作“武漢防汛圖”的寫生稿及寫生卷捐贈給中國美術館,使之能夠與作品一同展出。同時,黎雄才藝術回顧展已納入“20世紀國家美術收藏與捐贈獎勵專項計劃”,是中國美術館一年之中的重點學術活動。該計劃的美術作品的收藏范圍主要針對20世紀具有代表性的大師作品。

《畫·語·錄》

提升大師的理論地位

據悉,《百年雄才·黎雄才作品系列叢書》由嶺南畫派紀念館主編,榮寶齋(微博)出版,全套六卷。經過四年時間,嶺南畫派紀念館廣泛進行資料搜集、作品拍攝、整理研究,包括黎雄才先生各個時期的寫生、創作和教學課稿,涉及人物、山水、花鳥、草蟲、書法、手稿、摹本、筆記等內容共2000余件,這也是展覽上的主要亮點之一。

《畫·語·錄》則收錄了黎雄才在創作與教學過程中的點滴文字記載,體現了他在繪畫之外極高的理論修養,此次首度亮相,也是該展覽的亮點之一。

“黎家山水”

彪炳20世紀美術史

黎雄才是繼高劍父之后,嶺南畫派的又一位巨匠。他擅長巨幅山水,畫作氣勢渾厚、用筆逸雅、自具風貌,被譽為“黎家山水”。又精于人物、花鳥,各門類寫生畫稿多不勝數,不乏意趣神妙之佳作。上世紀三十年代初的作品《瀟湘夜雨圖》獲比利時國際博覽會獎。

廣東省美術家協會副主席陳永鏘向記者表示,“黎家山水”的逐步形成,也離不開地理環境的影響。上世紀 40年代他在川蜀、西北的旅行寫生生活給黎雄才提供了大量的創作來源。《武漢防汛圖卷》標志著他寫實手法的“新國畫”繪畫風格趨于成熟。而20世紀50至 70年代的“革命圣地”和“毛澤東詩意”繪畫,是中國 20世紀后半期最為重要的美術現象之一,黎雄才也無例外地受到了這股紅色藝術風潮的影響。然而,在為政治服務的藝術創作過程中,黎雄才依然故我地實踐著自己的山水畫理想,堅持"以自然為師",并最終在這些原本應該和現實政治關系最為密切的繪畫題材上,豐盈和完善了自己的"黎家山水"。

藝術思想

還未受到足夠重視

黎雄才生性曠達坦蕩,淡泊名利,在上世紀七八十年代,他就無償為政府機構、人民大會堂等創作巨制數十幅,耄耋之年更陸陸續續將自己一生重要的作品捐贈給國家博物館(微博)、藝術館。許欽松說:“目前理論界對黎雄才的評價大多只注重作品本身,但他的藝術思想更為可貴。他始終堅持的"折中中西,融會古今"的畫學主張和藝術思想,對后學晚輩諄諄教導以及"藝術為社會,藝術為人民"的高風亮節是一筆巨大的精神財富。研究他的畫品、人品和師品有助于在新時期"多元"的嶺南中國畫壇探詢藝術生命的本源,思考前路的方向。”

畫界評價

林墉(嶺南畫派代表人物):細細看來,黎雄才今天的揮灑,怎能離開昔年堅苦的研習?深入物理與洞察人生本就是畫家必不可少的日課,盡管藝術極需想象的天馬,但,飛馬當需駐足,飛機也需加油,天馬的翅膀之外,還有四足使之履地而能跑。這四足,本需堅實的!畫作中精湛的深入與挺秀的筆墨,著實令人感動,當是“皇天不負苦心人”的明證。

梁江(中國美術館副館長):黎雄才教學一直強調,學習態度必須老老實實,循序漸進,先易后難,不可貪多求快。他主張先打好寫生技法基礎再畫山水。學技法最好從花鳥入手,因其寫生可和實物同等大小,便于細微觀察和直接比較。直接畫山水則難度大增,山無常形,水無定色,寫生時要縮小數百乃至千萬倍,沒有相應能力難以把握。這些,都是黎雄才多年創作體悟和教學經驗總結,彌足珍貴。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號