楊楓

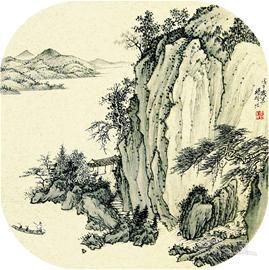

楊楓山水畫(huà)作品

【楊楓簡(jiǎn)介】

1960年生于山東省膠南市,1987年畢業(yè)于山東藝術(shù)學(xué)院美術(shù)系中國(guó)畫(huà)專業(yè)。現(xiàn)任山東省文聯(lián)副主席,山東省美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席,國(guó)家一級(jí)美術(shù)師,中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員。

人跡罕至的大路

張煒

在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代,一部分人有了經(jīng)營(yíng)書(shū)畫(huà)的想法,另一部分人有了收藏書(shū)畫(huà)的心情。于是這種紙上藝術(shù)開(kāi)始擁有了前所未有的市場(chǎng)。市場(chǎng)可以令藝術(shù)繁榮,也可以使藝術(shù)腐敗。一切全在藝術(shù)創(chuàng)作者自身的掌握和把持。這樣的時(shí)刻,如果能夠做一個(gè)心底澄明的創(chuàng)作者,就會(huì)獲得極大的幸福。但實(shí)際上要抵達(dá)這樣的境界,是很難很難的。對(duì)于藝術(shù)家和他的藝術(shù)來(lái)說(shuō),其聲望與市場(chǎng)如何,往往取決于一部分人或大部分人的判斷。問(wèn)題是:這種判斷歷來(lái)都是最困難的事情,有時(shí)候甚至可以說(shuō),這種判斷的工作一點(diǎn)都不比創(chuàng)作本身更容易。面對(duì)一部作品一幅繪畫(huà),誰(shuí)都可以品頭論足一番,其中的一小部分人還認(rèn)為自己洞悉和把握了一切。其實(shí)哪有那么容易。這才是人世間難度最高的事物之一,越是修養(yǎng)高深的人,在藝術(shù)面前就越是審慎之極,絕不敢輕易臧否。藝術(shù)貯藏了生命的全部隱秘,這需要讀者運(yùn)用心力和誠(chéng)意,再調(diào)動(dòng)起全部文明的涵養(yǎng)去揣測(cè)和權(quán)衡。即便是這樣,藝術(shù)的判斷也仍然艱難,最后不得不留給未來(lái)的時(shí)間去加以解決。

所以我每次看楊楓的畫(huà)作,因?yàn)殡x其人其藝太過(guò)切近,總要冷靜許久才敢發(fā)言一二,不過(guò)還是不得要領(lǐng)。我只好談一些感想和聯(lián)想,用來(lái)表達(dá)這無(wú)法轉(zhuǎn)述的藝術(shù)之慨。在我眼里,他首先是一個(gè)有靜氣的、安穩(wěn)的畫(huà)家,僅此一點(diǎn)品質(zhì),也是這個(gè)時(shí)代里極為可貴的因素。他的心情洇留在畫(huà)里,于是讓觀者也沒(méi)有了急躁,可以從容地從頭欣賞起來(lái)。這在我看來(lái)正是成功的首要條件。有人可能說(shuō),好的藝術(shù)也可以使人熱血沖蕩甚至激越狂躁,還有不安。的確是這樣,比如現(xiàn)代主義中的一部分就是如此。可是我認(rèn)為那還不算常態(tài),也構(gòu)不成一種普遍現(xiàn)象,更不是后人模仿成功的捷徑,不是先鋒必備。因?yàn)榧幢闶悄菢拥乃囆g(shù),也是由細(xì)部的工心所達(dá)成的,是漫長(zhǎng)積累中的一次沖決。正常的創(chuàng)作之途仍然是忍耐和勞動(dòng),是學(xué)習(xí)并漸漸具備了一顆韌忍堅(jiān)毅的大匠之心。

在我看來(lái)繪畫(huà)無(wú)非是生命修養(yǎng)的表面花紋。先天后天這一切綜合起來(lái),變成了內(nèi)在質(zhì)地,然后再一點(diǎn)一點(diǎn)地從紙上顏色間滲露出來(lái)。由此看來(lái),卓越的創(chuàng)作只能來(lái)自一個(gè)資質(zhì)優(yōu)異者的飽學(xué),還有品德方面的自我苛刻。令人可惜的是,時(shí)下市場(chǎng)中奔突踉蹌著的各種藝術(shù)家,他們每每走了一條反路,即鉆營(yíng)求利,賣(mài)聰失智,荒廢學(xué)習(xí),藐視正義。在這種境況之下,我更加為楊楓沉著密致的畫(huà)風(fēng)深感欣慰,還有欽敬。我常想,國(guó)畫(huà)多少也像中醫(yī)和圍棋之類,最需要的不是前瞻,而是更多地向后觀望。不深悟通讀古人的深?yuàn)W,就成了無(wú)根之樹(shù)。而現(xiàn)在我們看到的盡是隨風(fēng)卷動(dòng)的一年生草本植物,俗稱“滾地龍”,連樹(shù)枝都算不上。將根深深地扎入土地,找到氣脈流泉,這正是楊楓所努力的方向和目的。他走的是一條大路,可而今這條大路上卻人跡罕至,這就是時(shí)代的怪謬。我記得一位大藝術(shù)家曾有過(guò)一句絕妙的比喻:“大動(dòng)物有一副安靜的外表。”對(duì)應(yīng)這句妙比,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)如今有多少誤解。人們通常對(duì)跳跳躍躍的“小動(dòng)物”、對(duì)它們那樣的機(jī)靈,贊許得太多了。

楊楓是一個(gè)嗜讀者。他幾乎手不釋卷,而且詩(shī)與文的創(chuàng)作都有了相當(dāng)?shù)姆e累。他關(guān)于藝術(shù)的判斷,已經(jīng)具備了走入深層微妙的能力。正是依賴這樣的磨煉與根柢,他的藝術(shù)之樹(shù)才長(zhǎng)出了健碩的枝椏,抽出了濃旺的葉片。

以我個(gè)人所見(jiàn),幾乎所有杰出的藝術(shù)家都有一個(gè)寂寞而驕傲的人生。他在最富有創(chuàng)造力的上升時(shí)期,往往是以單薄的一己之軀,與整個(gè)時(shí)尚和潮流作對(duì)。就此而言,楊楓的路我覺(jué)得并不陌生。

他正大步走在這樣的路上。

(作者為著名作家、山東省作協(xié)主席)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)