胡抗美作品

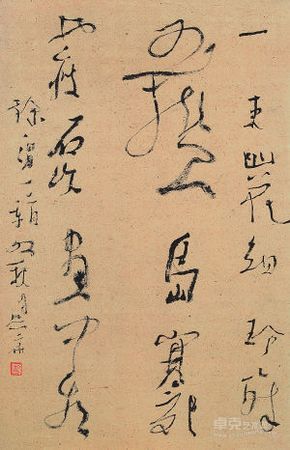

沃興華書法作品

走進上海美術館(微博)一樓展廳,向西看,撲入眼簾的便是一個巨大的“我”字,這是知名書法家沃興華前不久創作的書法巨作。

昨天起,由中國書法家協會、中國藝術研究院中國書法院、上海市書法家協會共同主辦的“情感·形式——胡抗美、沃興華書法展”在上海美術館開幕,共展出胡抗美、沃興華新近創作的120余幅作品。作品最大的寬12米,高3米,最小的不足一平尺,形式多樣,風格各異,有的注重造型,有的強調節奏,或渾厚蒼茫,或清麗瀟灑。

不能割裂形式與情感

一位書法愛好者在現場專門拿出沃興華創作《我》時的照片——為了寫下這一大字,沃興華揮著巨筆,忘情地在紙上潑墨與皴擦,整個手臂都是潑濺開的墨汁。而在展廳看來,這一巨幅大字在形式美之外,似乎更有一種哲學意味與情感的力量。

對于此次展覽的主題以“情感·形式”來命名,胡抗美與沃興華表示,情感與形式的表現是所有藝術中最最根本的問題,由于歷史的和現實的原因,人們普遍將書法的內容與形式截然分開,并且認為內容大于形式,高于形式,甚至決定形式。在全民參與的書法界,這種認識更加普遍,以至于誰要談書法的形式問題,點畫、結體、章法等,誰就是自我放逐、自我邊緣,取名為“情感·形式”,就是想通過這一命名引起人們對這個問題的關注和重視。

書法家要創造新形式

“強調形式,但并不是說排斥情感,因為藝術一定是抒情的。形式如果不帶情感,就會失去這種具體的文化內容,模仿和抄襲古人的創作經驗,成為沒有靈魂的軀殼。形式要有生命,必須寄寓不同時代不同個人的情感,必須讓形式的一頭連接著傳統書法所積累下來的各種豐富的表現經驗;另一頭連接著具有時代特征的個人情感,讓情感去激活傳統。只有這樣,形式才能夠既是歷史的,又是當下的。既能抒發作者的思想感情,又能引起觀者的交流共鳴。所講的形式,是有表現力、有生命力的形式。”沃興華在感言中說,書法形式是情感的物化,形式的表現是形而上的,書法藝術靠形式來表現,靠形式來交流。書法家的使命就是要想方設法去創造新形式,表現新情感。

胡抗美與沃興華均是目前國內有著較大影響的書法家。胡抗美1952年生于湖北襄陽,現為中國書法家協會副主席;沃興華現為復旦大學文博系教授,出版有《敦煌書法》、《中國書法全集·秦漢簡牘帛書》、《沃興華書畫集》等。

中國藝術研究院中國書法院院長、知名書法家王鏞說,胡抗美、沃興華是中國書法院首批聘請的資深研究員,兩人無論在書法創作,還是理論探索上,尤其對書法形式的研究取得了突破性的進展,此次展覽的主題為“情感·形式”,其實是探尋書法藝術中最為根本的問題。

展覽至3月7日結束。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號